最近、長らく品切れとなっていたS&Grafの携帯天幕が再販され、入手する機会がありました。

そこで、私の手元にある実物の携帯天幕と比較してみたいと思います。

結論から言うと、気兼ねなく実用できるレプリカとしては十分おすすめできます。

ただし、雨覆として羽織ったり、複数枚を連結して幕舎として使用する場合には、紐の調整が必要になります。

携帯天幕の仕様

携帯天幕は、明治36年の制定以来、大きな改定もなく長く使用され続けました。携帯天幕に関する一次史料としては、『携帯天幕制式及使用法』1が参考になります。幕布・支柱・控杭の仕様に加え、雨覆としての羽織り方や各種幕舎の構築方法が記されています。巻末の図面だけでも一見の価値があります。

携帯天幕は長く使われたため、時代によっていくつかの特徴が見られます。

明治期のものは赤みの強い茶色をしており、我々が普段目にする昭和期のものとは明らかに異なる色をしています。

鳩目については、当初全てアルミニウム製でしたが、大東亜戦争開始後は四隅の鳩目が鋼製となっています。更には戦争後半になると鳩目が革製のものが登場します。

実際に『陸軍被服仕様聚』の下巻、「雨覆、天幕」2の項を参照すると、大東亜戦争中の仕様変更が記載されています。

- 携帯天幕(綿製)

- 昭和14年12月4日被臨仕第111号改正

- 幕布を「防水茶褐厚織木綿」に変更(本来は綿と麻の交織)

- ただし幕布の地質変更のため布幅三分の一の襠(まち)を標記の位置に縫着するものとする

- 携帯天幕幕布(ロ号)

- 昭和16年6月9日被臨仕第63号制定 / 昭和16年9月11日被臨仕第89号改正 / 昭和17年9月9日被臨仕第90号改正

- 地質を「防水茶褐交織麻布」または「防水茶褐厚織木綿」とする

- 厚織木綿の場合は、布幅の関係上二片の外に布幅三分の一の襠(まち)を付ける

- 裁断地二片(又は三片)を縫い合わせ、その縫い代を二つ折りとし…

- 甲革屑

- 幕布の四隅、幕布周囲、幕布の二辺(連結用)

- 「屑革」を1mmから1.5mmの厚さに漉き、幕布裏面にあて縫着する

通常の幕布は2枚の布を縫い合わせてありますが、厚織木綿のものは生地のが足りないために3枚の布を縫い合わせて作られているようです。

鳩目が革製の天幕については、一部金属製の鳩目が使用されているものもあり、これは「ロ号」のバリエーションと思われます。(金属鳩目の在庫があるうちは使用したはずなので)

サイズと外観

私の所持している実物の携帯天幕は2張あります。

1張は検定印がないため正確な年代は不明ですが、四隅の鳩目が鋼製でその他の鳩目がアルミニウム製であることから、大東亜戦争前半期のものと考えられます。大東亜戦争前のものは全ての鳩目がアルミニウム製となっているため、そこで区別できるそうです。

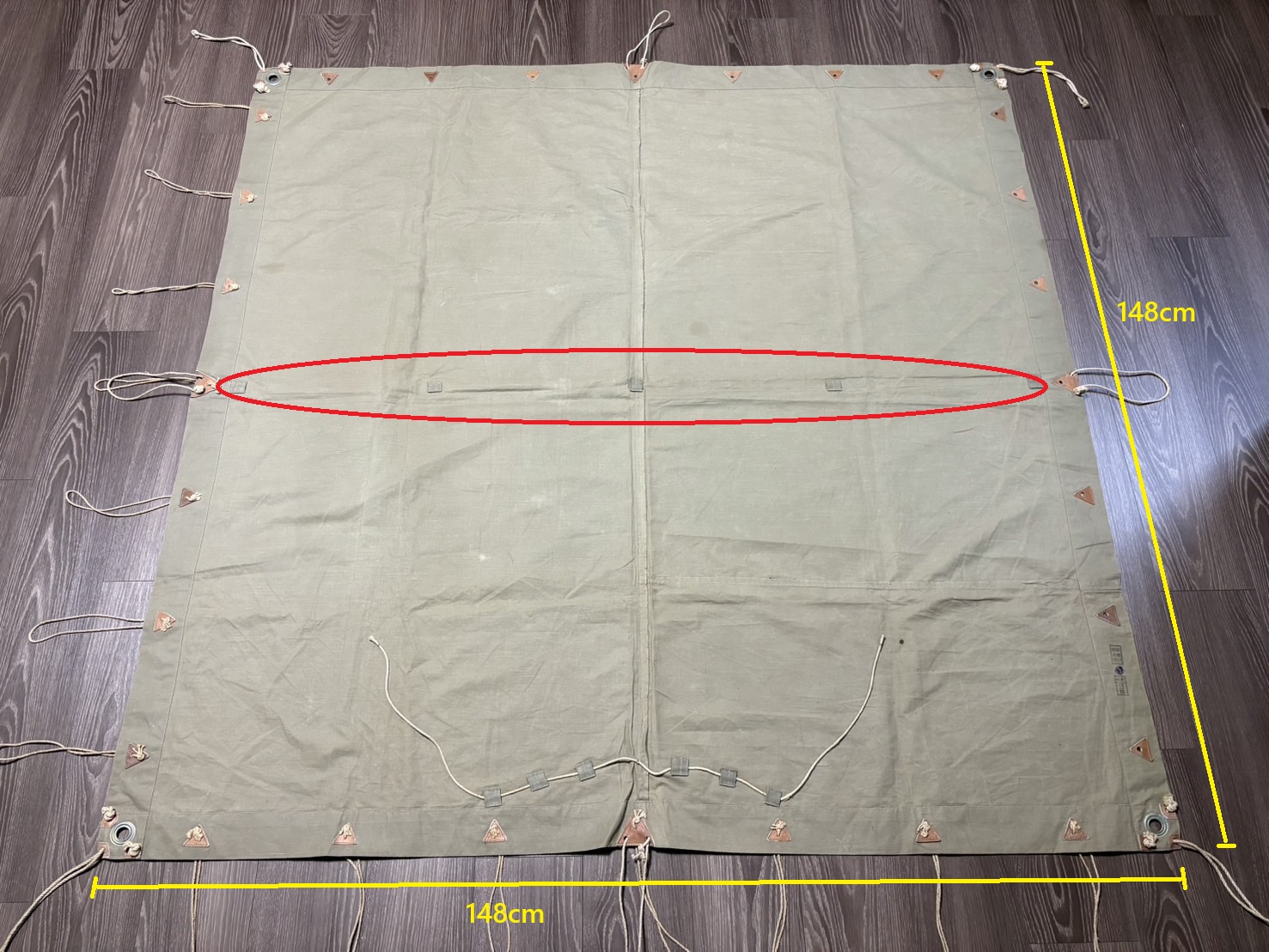

もう1張は昭和19年製で、四隅を除く鳩目が革製となっています。戦争後期には資源不足の影響で、鳩目の一部、あるいはすべてが革製に切り替えられていました。これは天幕仕様の項で紹介した天幕幕布(ロ号)ですね。

以降、本記事では前者を「戦中初期型」、後者を「戦中後期型」と呼ぶことにします。

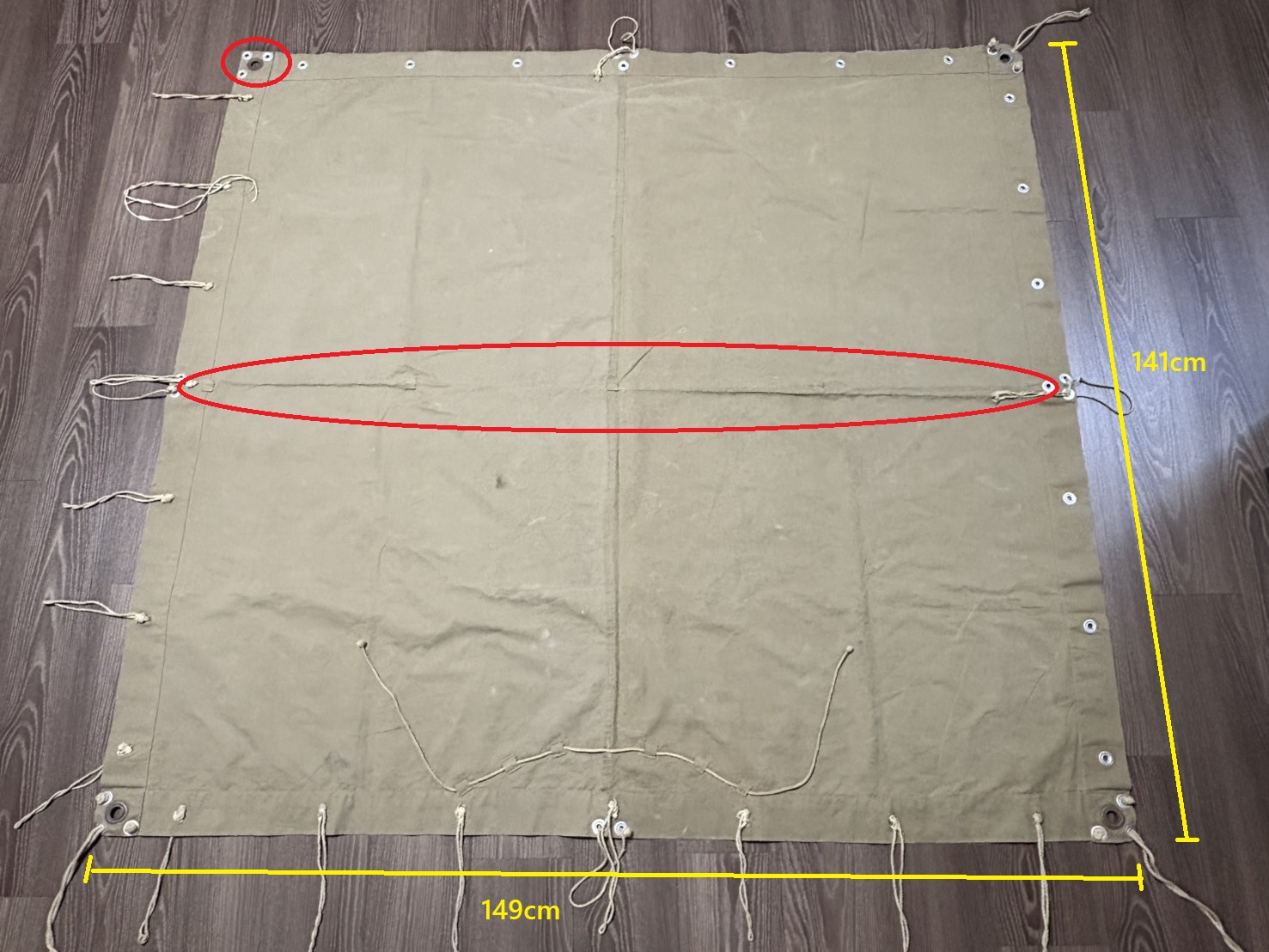

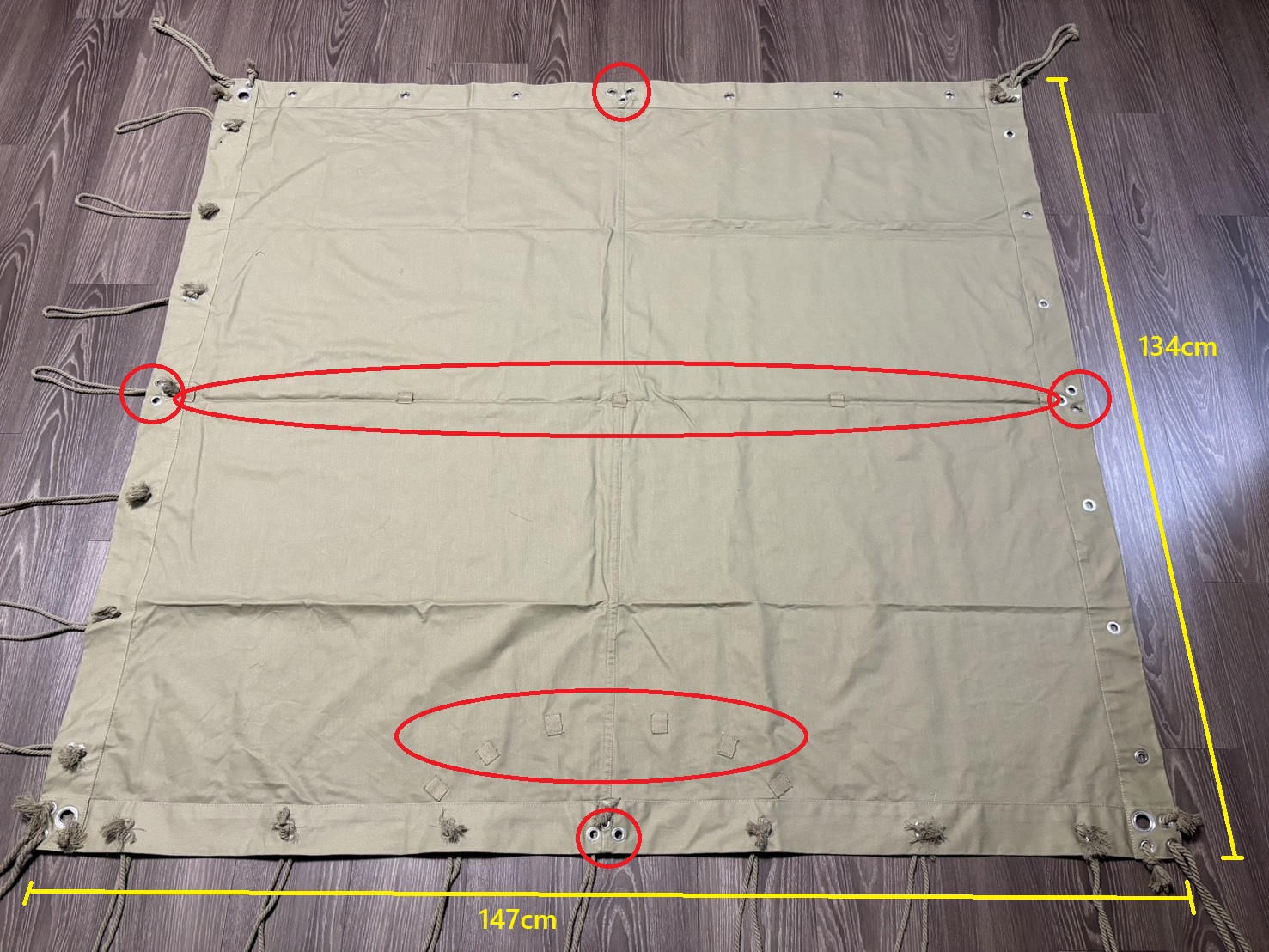

『携帯天幕制式及使用法』には、携帯天幕は「各辺一米五〇の正方形とす」とありますが、実測の結果は以下の通りでした。

- 戦中初期型:141cm×149cm

- 戦中後期型:148cm×148cm

- S&Graf:134cm×147cm

携帯天幕の生地は木綿と麻の交織なので、実物は少し縮んでいる可能性があります。

S&Graf製が「正方形ではない」というのは他の方のレビューでも見ましたが、実は私の前期型も正方形ではありませんでした。どうやら実物もけっこう大雑把に作られていたようです。とはいえ、S&Graf製は差が13cmもあり、ぱっと見で長方形と分かるレベルです。

生地の質感について、実物はかなりゴワゴワ、カサカサしています。生地の質感について、実物はかなりゴワゴワ、カサカサしています。これは実物は木綿と麻の交織になっているためだと思います。それに対してS&Graf製は肌触りが良く柔らかい生地です。恐らく綿布ではないでしょうか。

生地の色味については、S&Graf製はかなり良くできていると思います。この程度の色の差であれば、製造時期や製造場所、あるいは使用による日焼けや退色によるものでも十分ありえそうです。

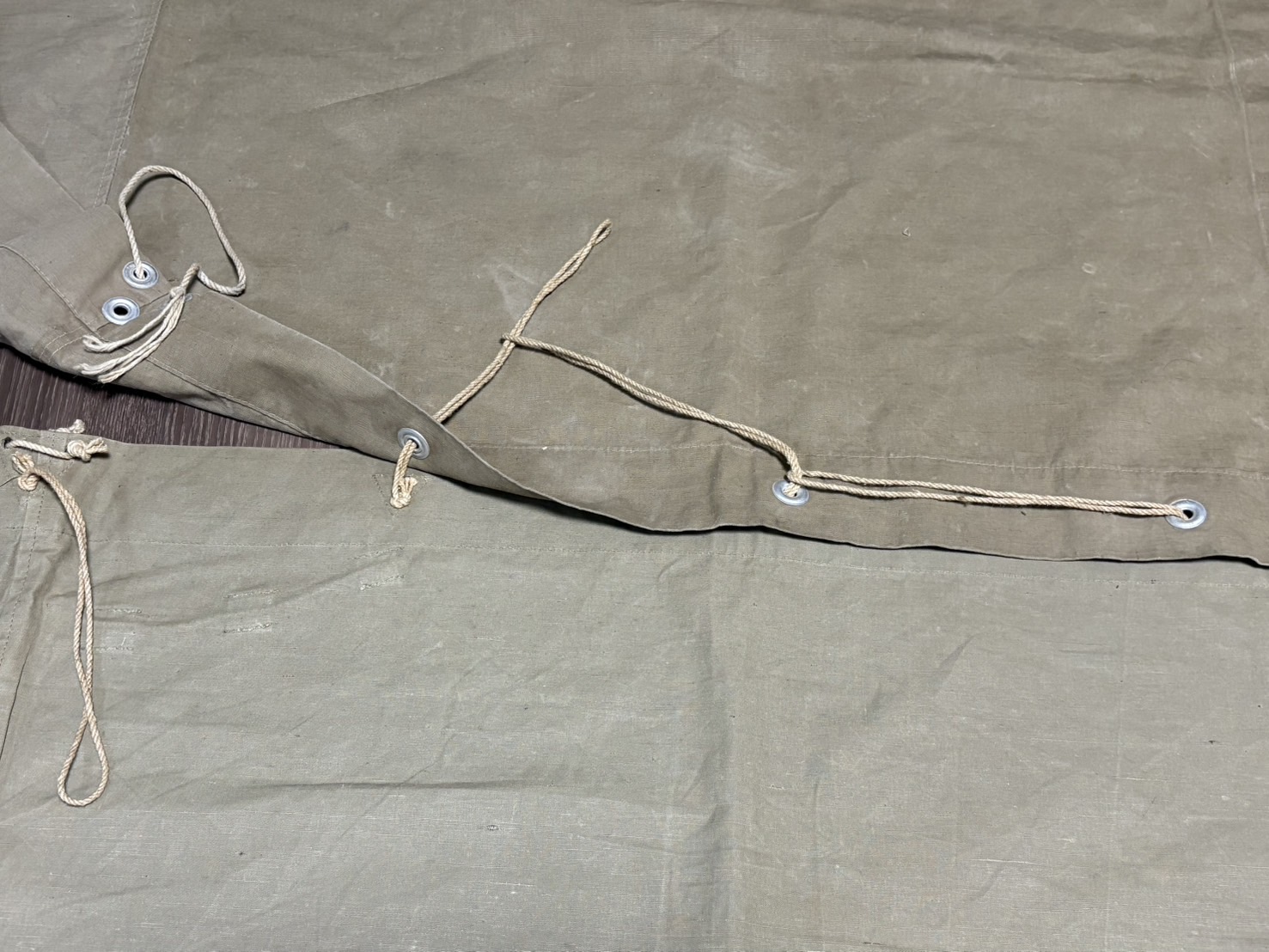

赤丸を付けた部分は、紐が欠けている箇所です。私の実物2枚には、張綱が欠けていました。張綱は、以下の写真だと中央を横切るように通す長い紐のことです。雨覆として羽織る際には腰紐として使われ、天幕を設営する際には文字どおり天幕を張るために使用されます。また、天幕を畳むときには杭をまとめて縛る用途にも使われます。固定されていないため、やはり紛失しやすいようです。

S&Grafのレプリカは、雨覆として使うときの頸紐、張綱、そして各辺の中央の紐がありません。また、紐は実物よりも太いです。

ちなみに、頸紐の方はよく見ると生地に縫い付けられており、紛失する心配はなさそうです。また、紐の末端の処理も特別で、結ぶのではなく糸を巻いて固定されています。色々なところから手に入れた実物の天幕を4張確認しましたが、どれもこのような処理がしてありました。

蹄係

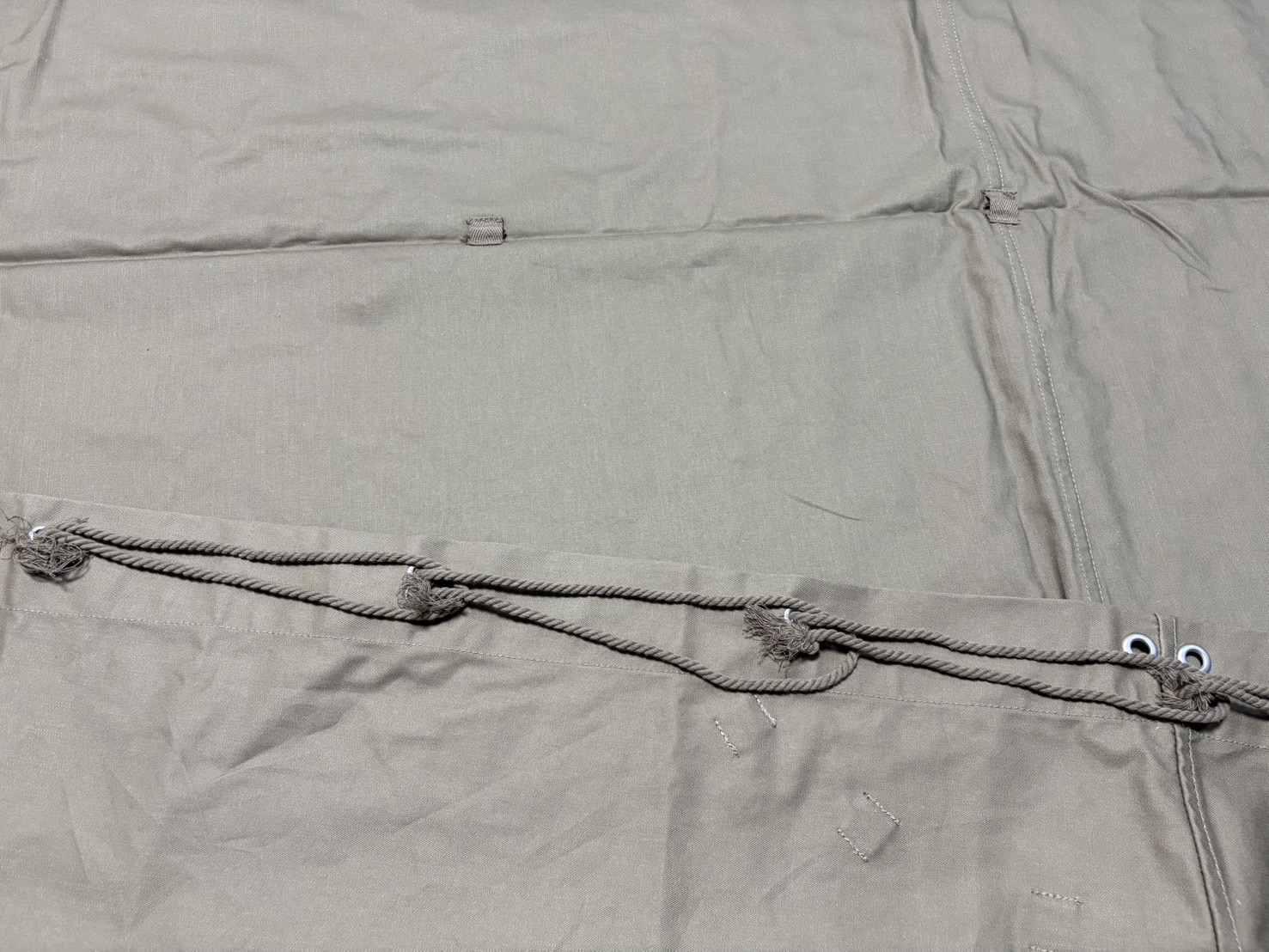

携帯天幕の2辺には、それぞれ7本の紐が出ています。これは、天幕同士をつなぎ合わせる際に使用する紐で、仕様書では「蹄係」と記されています。「連結用綱」と記載されている史料もあるようです。材質は麻です。

そもそも麻紐は綿紐に比べて耐久性が高く、腐食しにくい素材です。一方、S&Grafの紐は、触った感じが柔らかく、引っ張ると多少伸びる弾性があることから綿紐のように思えます。

この蹄係は長さが重要で、正しい長さでないと天幕同士をつなぎ合わせることができません。S&Graf製の蹄係は長すぎるため、使用するには短く調整する必要があります。以下は仕様書にも図示されている携帯天幕の連接法です。

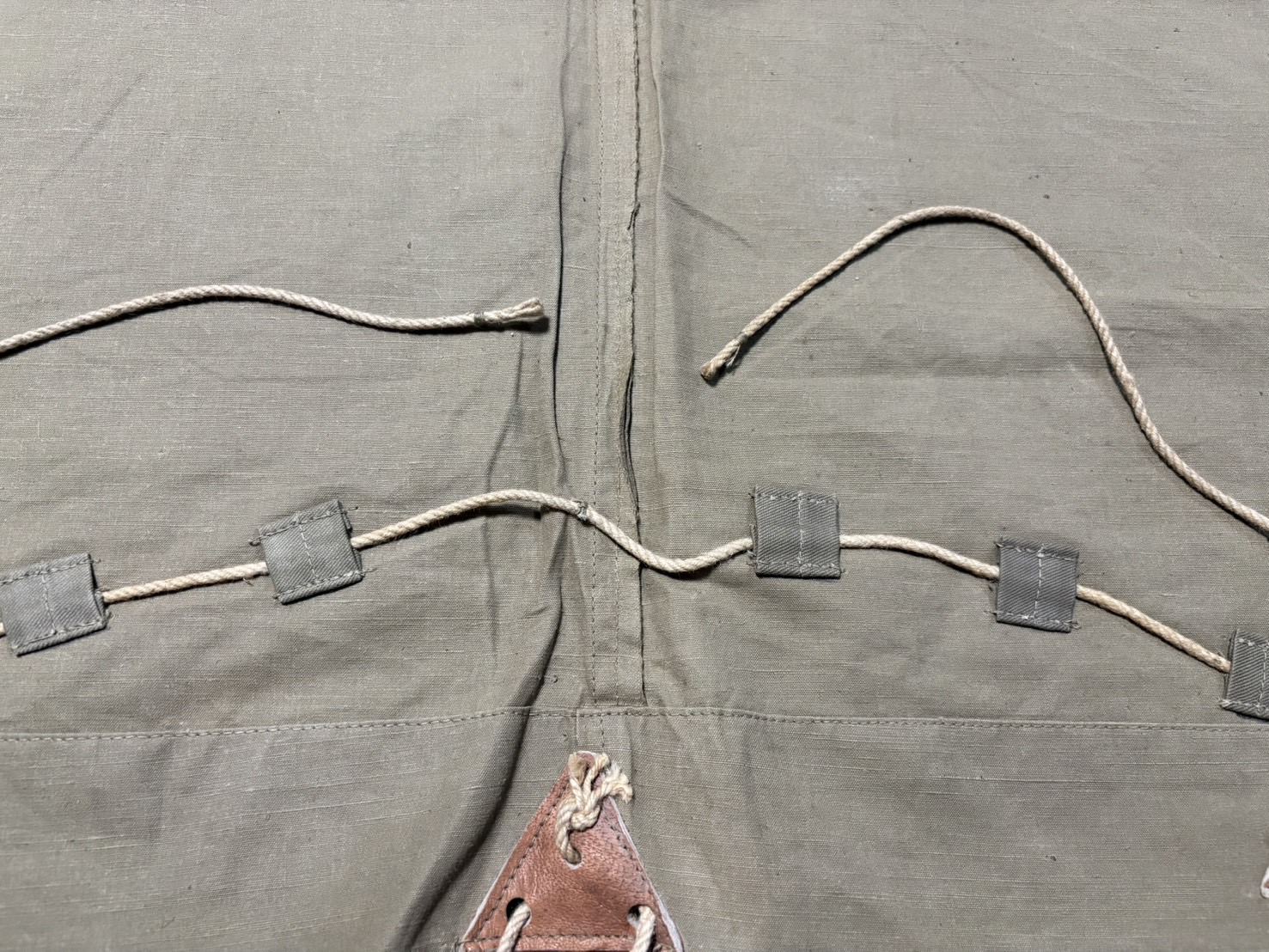

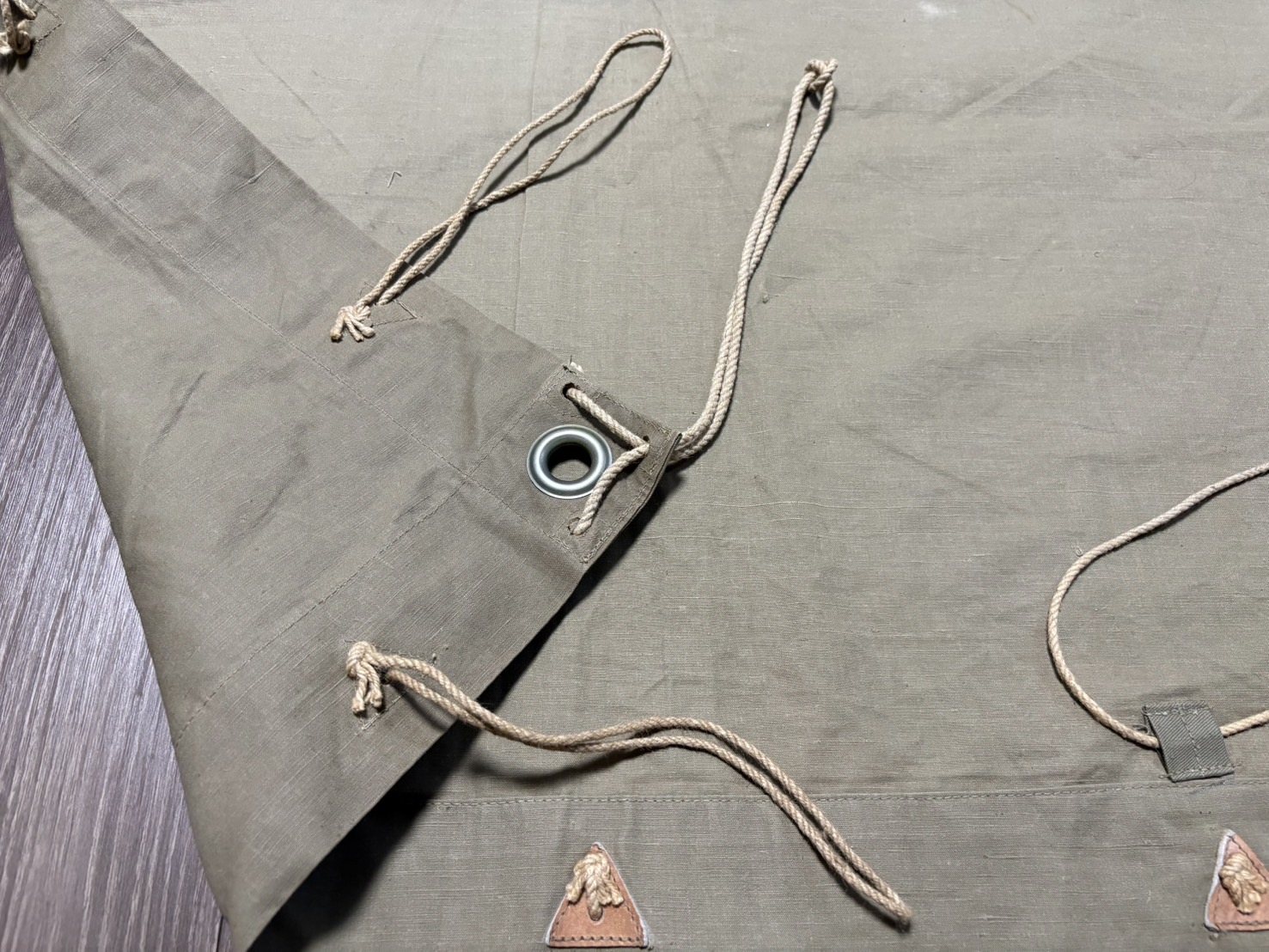

以下は携帯天幕の左下の角を比較したものです。紐の質感や太さの違いが分かると思います。

実物では、用途によって微妙に太さの異なる紐が使い分けられており、蹄係には約3mm、天幕を地面や支柱に固定するための隅張綱には約4mmのものが使用されています。

詳細比較

携帯天幕の右下部分をもう少し詳しく見てみます。上から戦中後期型、戦中前期型、そして S&Graf 製です。

ここまでクローズアップすると、生地の質感の違いがはっきりと分かります。ただし、色味についてはそれほど悪くない印象です。S&Graf の生地には斜めに畝のような模様が走っており、いわゆるツイル生地で、デニムやチノなどに用いられる織り方です。

鳩目を確認すると、実物では大きな鳩目が正方形の中央に位置していますが、S&Graf 製は左上に寄っています。この部分は連接時に重なり合う箇所となるため、この配置では重ねにくいのではないかと思われます。

右端をきれいに揃えて比較してみました。横方向の長さは、戦中後期型 148cm、戦中前期型 149cm、S&Graf 製 147cm と、ほぼ同じです。しかし、S&Graf 製だけ蹄係の穴の位置がずれており、このままでは実物と連接するのは難しいでしょう。

紐の結び方については、S&Graf 製もほぼ正確です。写真では戦中初期型の蹄係だけ付け方が異なっているように見えますが、これで正解です。この蹄係は特殊な結び方がされており、表側にも裏側にも引き出せる構造になっています。この戦中初期型は入手した時点で裏側に引き出されていたため、そのままにしています。

以上、携帯天幕の比較でした。

S&Graf 製の携帯天幕も、見た目にはほとんど違和感がなく、気兼ねなく汚せる普段使い用の天幕としてはなかなか優秀だと思います。

ただし、紐の仕様がどうにも気になるので、次回は付け替えの加工をしてみたいと思います。

脚注

- 「携帯天幕制式及使用法」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C08070626900、明治36年 陸達綴(防衛省防衛研究所) ↩︎

- 「陸軍被服品仕様聚 下巻/第1編 成品被服/第7款 雨覆、天幕」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C14010249600、陸軍被服品仕様集追録 昭和17.8~12(防衛省防衛研究所) ↩︎