帝国陸軍兵士の最も基本になる軍装として、歩兵の装備の集め方について、解説していきたいと思います。最初から、完全軍装をしようとするとかなり大変になってしまいます。そこで、何から集めると良いか優先順位を付けながら、数回に分けて紹介をしていきたいと思います。

この上級編では、完全軍装に必要な背嚢の他、あまり見えないところにもこだわったアイテムを紹介します。ここまで収集ができれば、レギュレーションの厳しいリエナクトメントでも十分参加できるでしょう。何より、ここに至るまでに日本陸軍の被服や兵器について十分な知識もついてくると思います。

夏襦袢

襦袢とは、軍衣の下に着用するシャツのことです。スーツや学生服の下にシャツを着るのと同じようなものです。軍衣を脱がなければわかりませんが、やはり脱いだ時に現代の柄物のTシャツが出てくるのと、襦袢が出てくるのではこだわりが違って見えますね。

襦袢の色も初期の頃は白色、後期になるとカーキ色が使われたといいます。HIKISHOPでは白色が、S&Grafでは白色とカーキ色が購入が可能です。野狸さんの商品もあります。

襦袢は襟のないYシャツのような形状をしているため、ユニクロの「スタンドカラーシャツ」が概ね似ていますので、白かカーキ系の色で胸ポケットが2つ付いているもので代用すると2,000円くらいで済ませられます。

襦袢のサイズは、軍衣の袖から下の襦袢の袖がはみ出さないように、袖の長さがやや短めのものを着てください。

夏袴下

袴下も軍袴の下に履くインナーです。軍袴が汚れて早く痛まないように、袴下を肌の上に着用します。現代でも良いスーツを履く場合は夏でもズボン下を履いて、ズボン下が汗を吸うようにするとよいです。

袴下はあまり商品化されていませんが、S&Grafで入手可能です。

軍足

軍足は、その名の通り日本軍で使用されていた靴下です。しかし、現在一般的に「軍足」として販売されている靴下とは少々異なる部分があります。材質は綿100%で黄色がかっている生成りで、かかとの部分はなくまっすぐな袋状になっています。これは、足裏が毎回異なる場所に来るようにして履くことで、長持ちさせるための工夫です。

軍足は、楽天市場で「かかとなし軍足」というまさにそのものが売っています。「軍足人形」というものがあるらしく、趣味でそれを作る人たちのために現代でも一定の需要があるようです。

腕時計

日本軍の兵士は、将校も下士官兵も私物の時計を身に着けていました。精工舎(現セイコー)の時計などが人気が高かったようです。当時の時計はヤフオク!でたまに出品されていますが、機械式時計ですので動作するものは非常に高値で取引されています。当時の時計は、防塵ケースに入れて装着されることもありました。防塵ケース単体でしたら比較的安価に手に入ることもあります。

レプリカは、中田商店から星が付いた陸軍時計と、錨が付いた海軍時計というものが商品化されていますが、現在は品切れの様子です。2015年頃、たまたま中田商店にふらりと寄ったところ、ちょうどこれらの時計がたくさん入荷していました。私は陸軍時計しか持っていなかったので予備も含めていくつか買おうかと思ったのですが、また今度でもいいかと思っていたらすぐに品切れになってしまい、後悔しています。

時計バンドについては野狸さんが方位磁石付のものを販売しています。とても良い出来ですので、私もバンドは中田商店のものから野狸さんのバンドに変更して使用しています。

時計に関して特筆すべきは、多くの将兵は時計のバンドの劣化を防ぐために、手首に布を巻いた上から時計をしていたということです。この布も襟布の余り布などで作成するとよいでしょう。それぞれの兵士が思い思いに用意していたでしょうから、それっぽくで大丈夫です。また、腕時計の代わりに方位磁石を身に着けていた場合もあるようです。

被甲嚢

被甲嚢とは、防毒面(ガスマスク)の携行嚢のことです。これも被服の一つで、一人一つずつ支給されました。あまりにも使いやすい袋なので、特に戦場では中身のガスマスクを捨ててしまって他の物を入れていた兵もたくさんいたとか。被甲嚢は、昭和10年(1935年)制式の九五式被甲嚢と、昭和14年(1939年)制式の九九式被甲嚢がありました。長く使用された九五式の方を持っていれば、昭五式軍衣袴の時代から九八式軍衣袴の時代まで幅広く使用できます。

被甲嚢はHIKISHOPか野狸さんから購入することができます。HIKISHOPは被甲嚢は2種類あって、どちらも九五式を模しているように思います。野狸さんの被甲嚢は実物を研究して企画した九五式被甲嚢になっています。

中身の防毒面ですが、実際に陸軍で使用されていた軍用防毒面と、民間人が空襲対策で使用していた民生用の2種類があります。軍用防毒面は軍事秘密だったため、現存するものが少なく非常に高価です。先日ヤフオク!に状態の良いものが出ていましたが、7万円でも競り負けました。

友人の中には、民生用ガスマスクのレンズ部分をメッシュやポリカーボネートに交換して、サバゲーの時のマスクにしている人がいます。被甲嚢自体もサバゲーに便利で、予備のBB弾ボトルやガスなどいろいろ持ち歩くことができます。

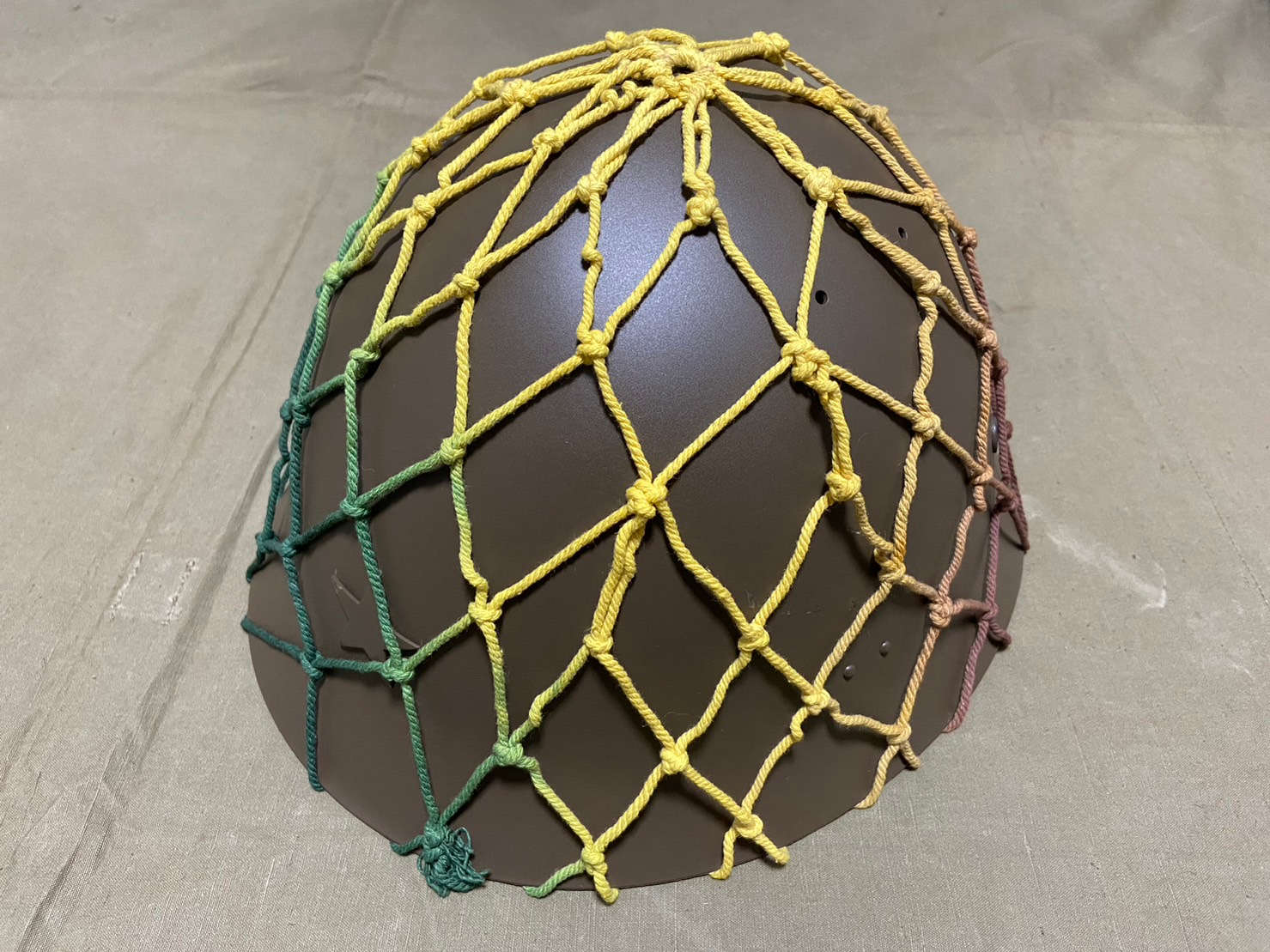

偽装網

偽装網は、主に鉄帽用のものと身体用のものがあります。色はそれぞれ、緑一色のものと、緑・黄・茶の三色迷彩のものがあります。

HIKISHOPでは、鉄帽用と身体用の両方が販売されています。緑色の鉄帽用は、鉄帽覆いと鉄帽のセットでまとめて購入もできます。ただ、HIKISHOPの鉄帽覆いと鉄帽用偽装網は少しサイズが小さいようで、一度帽体から外すと再装着に非常に苦労をします。

再現度の高いレプリカは野狸さんが販売していて、緑色だけでなく三色迷彩の偽装網も商品化されています。ただし、三色迷彩はコストが見合わないようで少量の製作だそうです。以前は緑色の身体偽装網も商品リストに合ったのですが、最近は見かけなくなりました。偽装網は全部手編みで作るそうなので、量産は難しいのだと思います。

防暑帽

防暑帽は、中国戦線や南方戦線などで日本兵が被っていたもので、探検帽とか、ピスヘルメット等と呼ばれるものに似た形状の帽子です。防暑帽のみで被ることもありますが、内装の紐を全て伸ばした状態にして、鉄帽の上に被せたりもしました。鉄帽は直射日光を受けると熱くなってしまうため、鉄帽覆を被せたり防暑帽を被せたりすることでそれを防ぎました。

防暑帽のレプリカは、中田商店とHIKISHOPから出ています。中田商店は、麦わら帽子のようなタイプと、私物のピスヘルメットが出ています。残念ながら、私は麦わら帽子タイプの実物は見たことがなく、どういうものを再現しているのかよく知りません。

HIKISHOPの防暑帽は昭和16年(1941年)に改正された後期型の防暑帽1です。特徴は額の星章が織り出しになっている点と、側面に空いていた通気口がなくなっている点です。私は、この防暑帽の実物も持っていますが、シルエットや質感等非常によくできています。一点だけ残念なのは額の星章で、個体差かも知れませんが私のものは星がひどくゆがんでいました。実物織り出し星章をいくつか手に入れてありますので、交換をしたいと思っています。また、古鷹屋さんからは昭和5年(1930年)に制定されたの防暑帽2が商品化されていましたが、現在は在庫切れで入手が難しいです。実物の防暑帽もたまにヤフオク!に出品されますが、人気も高いので相場は大体3万円を超えてきます。

背嚢

日本陸軍の背嚢には、主に旧式背嚢と呼ばれた昭五式背嚢と、新式背嚢と呼ばれた九九式背嚢の2種類があります。ここでは、九九式背嚢について記述したいと思います。九九式背嚢は昭和14年(1939年)制定のキャンバス製の背嚢です。周りにいろいろなものを縛りつけるためにたくさんの紐がついていることから、蛸足背嚢などと呼ばれたりもします。

レプリカは、HIKISHOPで購入でき、出来は悪くないと思います。中田商店からも昔はありましたが、今は欠品で入手ができません。実物はヤフオク!でたまに見かけますが、状態が良いもので1万円くらいまでで入手できると思います。HIKISHOPのレプリカも同じくらいの価格なので、良いものが見つかれば実物を狙ってみるのも良いかもしれません。ただし、九九式背嚢は所有者が戦後に紐を切って利用していたパターンがあるので、ちゃんと紐が切られていないか確認しましょう。私は初期の中田商店のレプリカと、実物の2つを持っています。

実は、背嚢を背負った完全軍装をしようとすると、背嚢に縛着するために少なくとも以下のようなものが更に必要になります。

- 毛布 or 外套

- 円匙(えんぴ)

- 飯盒

- 携帯天幕

- 天幕支柱と控杭(見えなくなるので突っ張り棒でも可)

背負袋

背負袋は、大東亜戦争の末期に背嚢の代わりに使用されたといわれています。ただし、背負袋自体は大正8年(1919年)に制式化3されているため、末期になって背嚢の代用品として背負袋を開発して支給したというわけではありません。軽く一次史料を見た感じだと、昭和16年(1941年)頃から背負袋と背嚢が混在して支給され始め、昭和17年ころには背負袋ばかりが支給されていたように見受けられます。背嚢に比べ、背負袋は実物もレプリカも簡単に入手できますので、まずは背負袋からコレクションに加えてみるのも良いと思います。

背負袋はHIKISHOPやS&Grafで購入が可能です。またヤフオク!でも時折実物が出品されますが、それほど高価ではない印象です。何より、背嚢を身に着ける場合は、背嚢本体だけではなく、毛布やら飯盒やら円匙(えんぴ)やら、付属品が欲しくなりますので、まずは背負袋をお勧めします。

毛布

日本軍で使用されたカーキ色の毛布です。黒で星のマークが書かれていたり、記名用の札が縫い付けれていたりします。レプリカはあまり見たことがないので、ヤフオク!で実物を探すことになると思います。たまに見かけますが、1万円しないくらいだと思います。

外套

大東亜戦期の外套ということで九八式外套、三式外套について触れます。外套は毛布の代わりに背嚢に縛着が可能です。冬には着用もできますので、毛布ではなく外套を選択するというのも良いと思います。

外套のレプリカは、野狸さんが改四五式、昭五式、九八式を商品化しています。九八式は下士官用の袖には線が入っているというのがポイントです。実物も時折ヤフオク!で見かけます。いずれにしろ状態の良いものは結構な値段がします。

なお形状が似ている物として、雨衣という合羽があります。外套は冬衣等と同じく羅紗製ですが、雨衣は異なります。オークションの出品者に知識が無いときは出鱈目なことが書いてありますので気を付けましょう。

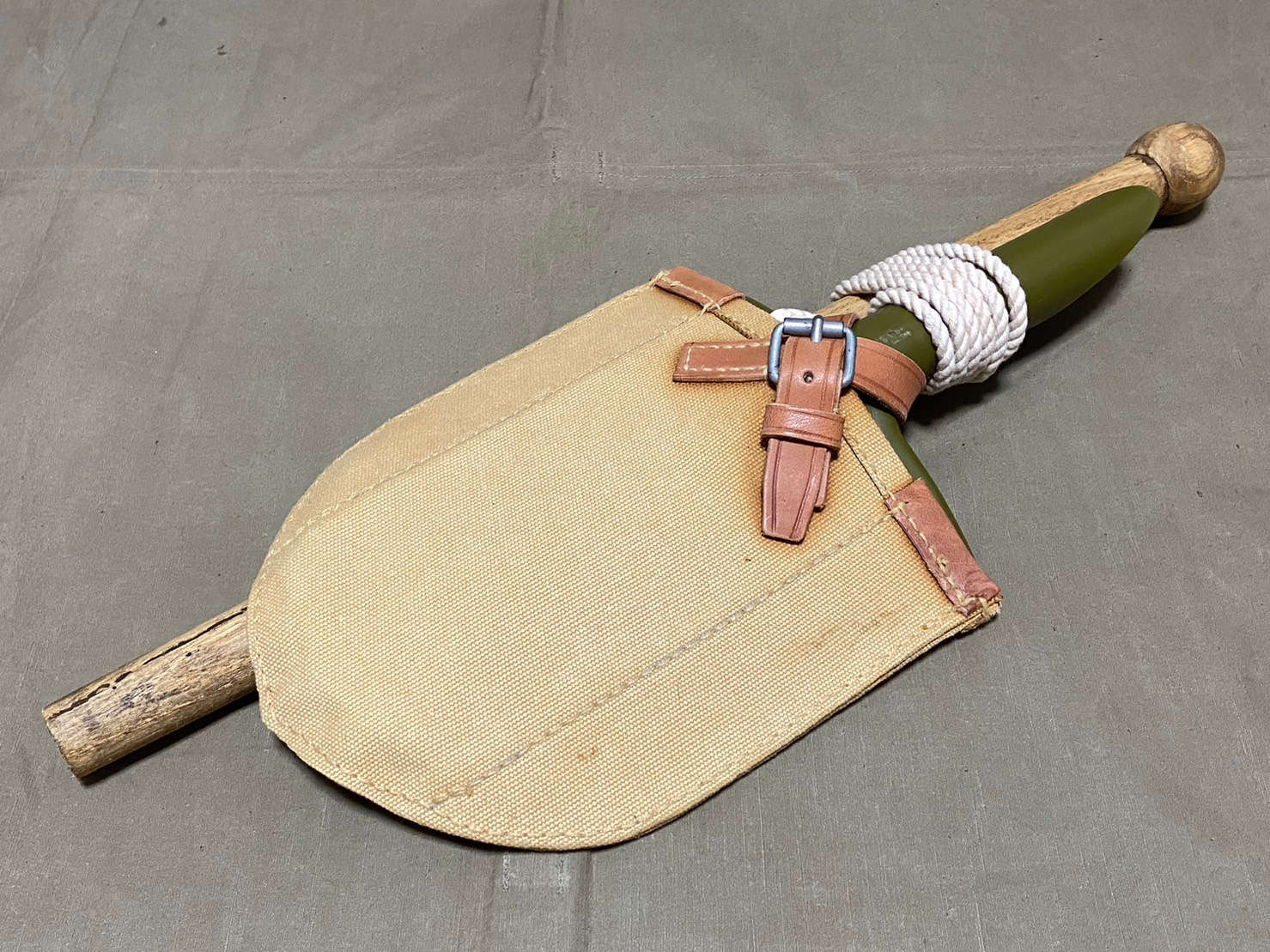

円匙

円匙(えんぴ)とはスコップのことです。円匙には工兵が使用する大円匙と、歩兵が使用する小円匙がありました。更には、昭和13年(1938年)に制式化された九八式円匙は中円匙と呼ばれます。中円匙は、スコップの刃を防弾鋼板で一回り大きく作り、中央に小さな穴を2つ開けて覗き穴とし、お面のように顔に当てて盾にできる構造になっていました。

この小円匙と中円匙は中田商店がレプリカを出していましたが、今は品切れのようです。たまに、海外製のレプリカがヤフオク!に出品されていますので、それを入手する感じかなと思います。戦後も消耗品として使い潰されてしまったケースが多いため、実物は貴重です。

飯盒

飯盒は、日本国内では現代に至っても当時のものに非常に似た形状のものが流通しています。実物は、ヤフオク!でもたくさん見かけます。状態の良い当時の飯盒だと1万円近くしたりします。

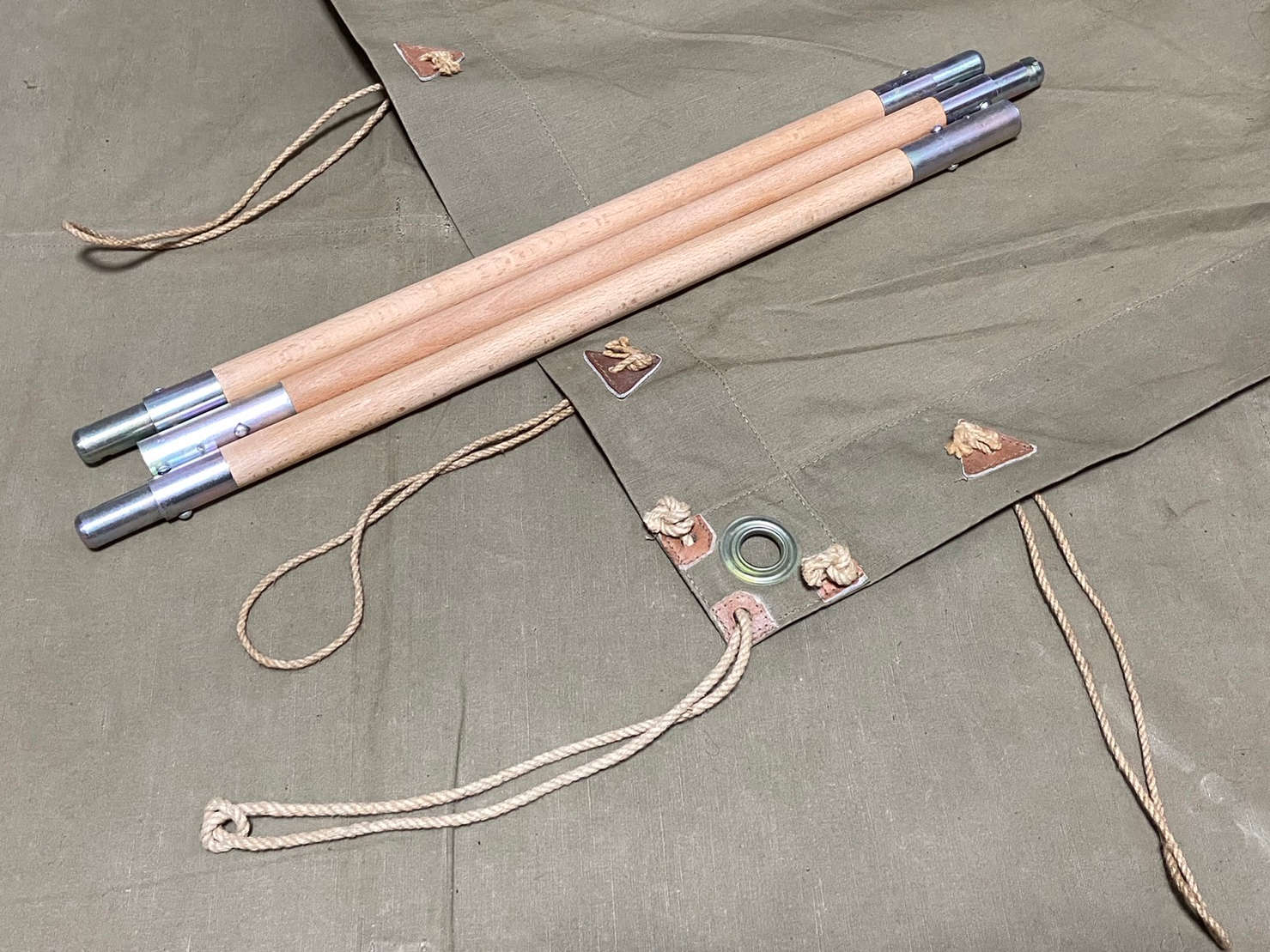

携帯天幕

携帯天幕とは、携帯用のテントのことです。合羽がわりにそのまま羽織ったり、一人用テントを作ったり、何人かで連結して大きなテントを作ったりもできました。

天幕布のレプリカはS&Grafから購入ができますが、私は現物を手に取ったことがないため評価はよくわかりません。実物は、ヤフオク!でたまに見かけます。

天幕支柱は、少し前にとある方がレプリカを作成して販売していました。しかし、すでに売り切れとのことで入手は難しいでしょう。実際に野営せず、背嚢に縛着するという目的でしたら、100均に売っている突っ張り棒で大丈夫です。長さ45cm、太さ2cmくらいのものを3本用意しましょう。

まとめ

| 装備名 | 入手方法 | 概算価格 |

|---|---|---|

| 夏襦袢 | HIKISHOP、S&Graf、ユニクロ、野狸 | 2000~8,000円 |

| 夏袴下 | S&Graf | 5,800円 |

| 軍足 | 楽天市場、ヤフオク!(実物) | 2,000円 |

| 腕時計 | 中田商店(品切れ)、ヤフオク!(実物) | 時価 |

| 被甲嚢 | HIKISHOP、野狸 | 7,000~9,900円 |

| 鉄帽用偽装網 | HIKISHOP、野狸 | 3,000~7,000円 |

| 身体用偽装網 | HIKISHOP、野狸 | 6,000円~ |

| 防暑帽 | 中田商店、HIKISHOP | 23,000~40,000円 |

| 背嚢 | HIKISHOP、ヤフオク!(実物) | 10,000円 |

| 背負袋 | HIKISHOP、S&Graf、ヤフオク!(実物) | 3,000~5,000円 |

| 毛布 | ヤフオク!(実物) | 10,000円 |

| 外套 | 野狸、ヤフオク!(実物) | 20,000~50,000円 |

| 円匙 | ヤフオク! | 15,000円 |

| 飯盒 | ヤフオク!(実物) | 5,000~10,000円 |

| 携帯天幕 | S&Graf、ヤフオク!(実物) | 6,800~15,000円 |

| 合計 | 118,600~196,700円 |

脚注

- 「昭和5年陸達第8号中下の通改正す」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C01005254100、昭和16年7月以降 「陸普(支満亜)密綴 第9951部隊」(防衛省防衛研究所) ↩︎

- 「被服、装具の制式規定の件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C01001143600、永存書類甲輯第1類 昭和5年(防衛省防衛研究所) ↩︎

- 「下士兵卒用背負袋の制式制定の件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C02030872300、永存書類甲輯第1類 大正8年(防衛省防衛研究所) ↩︎