日本陸軍の戦車兵や整備兵が着用した第二種作業衣袴の実物とレプリカの比較をしていきたいと思います。

私は、子供の頃から戦車のプラモデルが好きでこの道に入り、大学の時は卒業論文で日本陸軍の戦車生産について書きました。そのため、戦車兵の軍装品に関しては思い入れがあります。その一環で、第二種作業衣袴もコレクションしました。

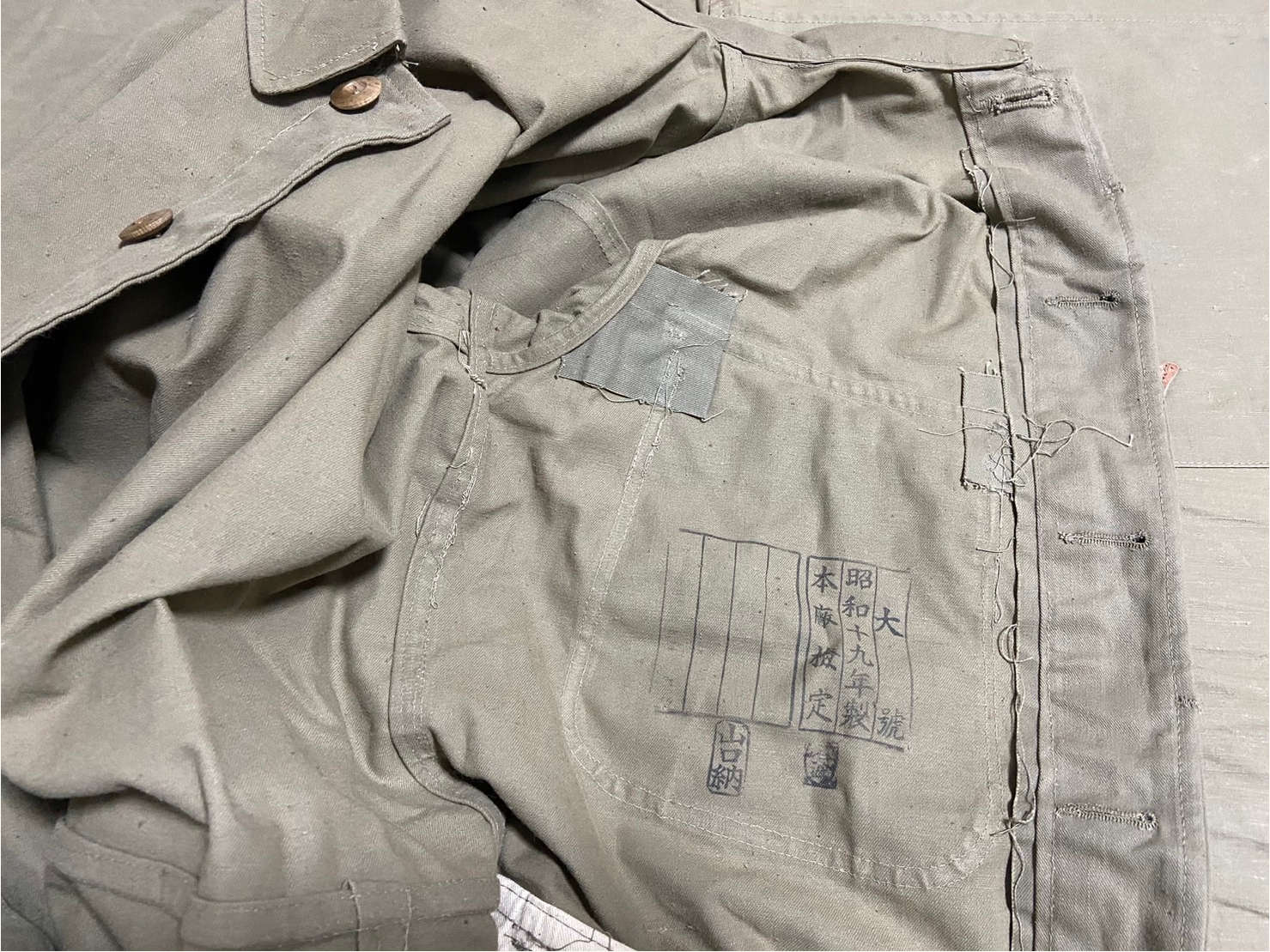

私の実物第二種作業衣袴は、昭和19年製本廠検定の大号で、油染みなどなく綺麗な状態から、未使用のデッドストック品と思われます。何か所か穴が空いてしまっているため、そのうち服の修理専門店に出して、かけつぎで修復をしてもらいたいと思っています。状態が少し悪かったため、ヤフオクで約2万円で落札しました。そこまで高価ではありませんが、ヤフオクでもたまにしか出品されないので入手には多少苦労しました。

比較対象のレプリカは、HIKISHOP製のLサイズで、一部Sサイズも使用しています。最初に間違えてSサイズを購入してしまい、あとからLサイズを買い直しました。Sサイズだと、身長165cmくらいまで大丈夫そうですが、それより身長が高いと袖や裾が短くて窮屈になります。実際のように軍衣袴をの上から着るとかなり窮屈になりそうです。

第二種作業衣袴は全身を覆うつなぎ服ですので、サイズが大きく写真撮影に苦労しました。全身写真や着装写真については、ネット上で検索していただくとして、今回は細部の比較を中心に行います。

生地

まずは一番目立つ左胸の辺り。以下の写真では、左が実物、右がHIKISHOP製です。

HIKISHOP製の第二種作業衣袴の生地は、恐らく九八式夏衣袴と同じものと思われ、写真に撮ったり、日光の下で見ると生地が青みがかって見えます。本記事の中の比較写真でもやはり青っぽく映りますので、よく注意して見てみてください。

また、HIKISHOP製の九八式夏衣袴は洗濯を繰り返すと縮みますので、第二種作業衣袴も同じように縮む可能性があります。今回紹介するレプリカは、未使用で洗濯もしたことがありません。実物も洗濯したことはないと思われます。

上半身のシルエット

以下は、レプリカの上に実物を乗せて撮影しています。上半身はほぼぴったり重なります。サイズとシルエットは完璧でした。

袖の先の方の縫製がやや異なりました。折り目のついている部分が異なるのと、一番大きな差は袖口の部分です。後述しますが、ボタンの位置も異なります。ただ、実際に着用して軍手や操縦者手袋をしてしまえばわからなくなると思います。

胸の物入

次は左胸の物入のクローズアップです。以下の写真では、左がHIKISHOP製、右が実物です。

よく見ると少しフラップの大きさが違いますが、これは2つを並べてじっくり見ないとわからないレベルです。

実物の方は、木製のボタンが付いています。昭和19年製ですので、物資の不足から木製のボタンになっているのだと思われます。私は、防寒作業衣袴のつなぎの方だけ持っているのですが、防寒作業衣袴は樹脂製のボタンが付いていました。第二種作業衣袴も、初期のものは樹脂製のボタンだったのではないかと思います。

袖口のボタン

袖口のボタンの比較です。写真は左腕の袖口で、折り目を調整して同じ状態になるようにしてあります。左がHIKISHOP製、右が実物です。

御覧の通り、ボタンの取り付け位置が大きく異なります。実物の方が、しっかりと袖を絞れるような位置にボタンが付いています。また2個のボタンは袖口の帯状の部分の中心に配置されているのではなく、片方はオフセットして取り付けられています。これは、左右の袖が同じように取り付けられていますので、生産者の作業が雑だったのではなく、このように取り付けるよう指示されていたのだと思います。

ボタンのサイズに関してですが、実物では、袖口のボタンはほんの少しだけ小さいものが使用されています。胸の物入や胴体の合わせ目に使われているボタンは直径20mm、袖口のボタンは直径18mmでした。

HIKISHOP製の方は、全て同じサイズのボタンです。

因みに、HIKISHOP製のSサイズには、袖口のボタンが1つしかありません。第二種作業衣袴の小号を持っている知人に写真を見せてもらったところ、実物の小号は2つボタンが付いていました。

検定印

実物には、検定印が左胸の物入の裏辺りにあります。HIKISHOP製には検定印はありません。

胴体の合わせ目

胴体の前側にある合わせ目のボタンの比較です。左がHIKISHOP製、右が実物です。

縦方向のボタンの間隔は、ほぼ一致しています。一番の大きな違いは、横方向のボタンの取り付け位置です。レプリカは縦の帯状のエリアのほぼ中央にボタンを配置していますが、実物はかなり左に寄せて付けられています。

腰回り

右の尻には物入があります。左が実物で、右がHIKISHOP製です。

並べて比較しないとわからないと思いますが、HIKISHOP製の物入はやや大きいです。

腰を絞める紐です。左がHIKISHOP製、右が実物です。紐の幅は同じ、色味は少し違いますが比べなければわからないレベルです。

紐の長さは、HIKISHOP製の方が約45cm長いです。実際に着てみて不便でなければ、実物に合わせて切ってしまっても良いと思います。

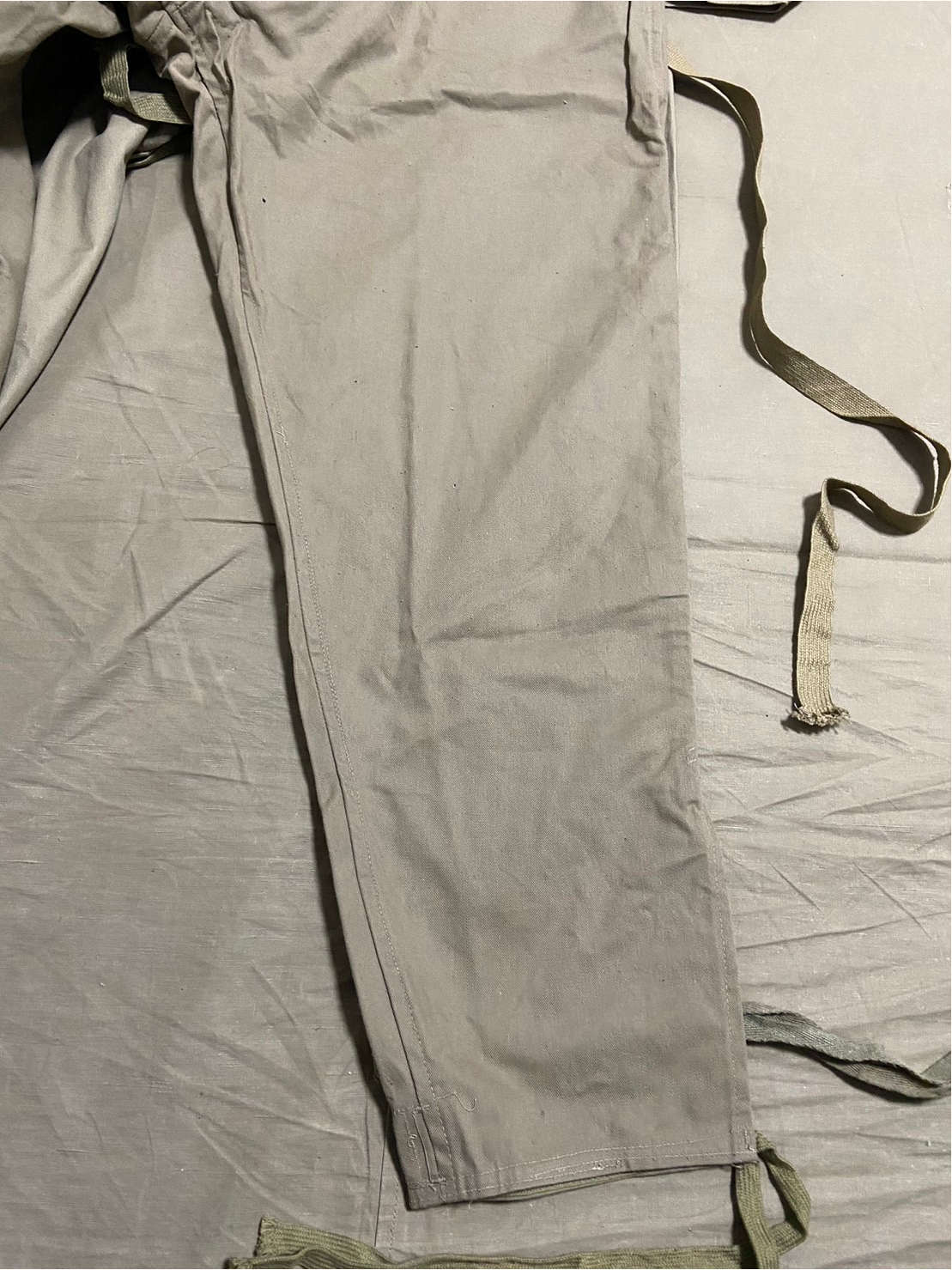

脚及び裾

脚の部分もレプリカの上に実物を乗せたところ、ほぼ完ぺきに重なりました。シルエットについては本当によくできています。

ただし、裾についてはレプリカの方が6.5cm短いです。レプリカの方が長ければ、裾を切ってしまえばよいのですが。とはいえ、もともとかなり大きめに作られている被服ですし、足元は巻脚絆や長靴がありますので見た目ではわからないと思います。

まとめ

HIKISHOP製の第二種作業衣袴の特徴をまとめます。

- 生地は九八式夏衣袴と同じで、青みがかったHIKIっぽい感じ

- 全体のシルエットは、ほぼ完ぺき

- 手首と合わせ目のボタンは、ディテールアップとして付け直しをすると良い(戦争末期設定であれば、20mmと18mmの木製ボタンを推奨)

- 腰紐は長すぎるので、着用に問題がなければ、45cmほどカット

- 裾が6.5cm短い

細かい部分を挙げましたが、総じて非常によくできたレプリカだと思います。実物と並べて比較しなければわからないくらいの違いだと思います。洗濯を繰り返すとかなり縮むと思いますので、その点は気を付けましょう。

実物の小号は持っていないため、HIKISHOP製のSとの詳細比較はできませんでしたが、Lの完成度を考えると良くできているだろうと思います。

おまけ

同じく、HIKISHOP製の作業帽です。中西立太氏の「日本の軍装」の19ページに掲載されている第二種作業衣袴の兵もこちらを着用しています。

残念ながら実物は持っていませんので、出来のほどはよくわかりません。参考まで。