今回は、携帯天幕を背嚢に縛着する場合の折りたたみ方をおさらいしておこうかと思います。

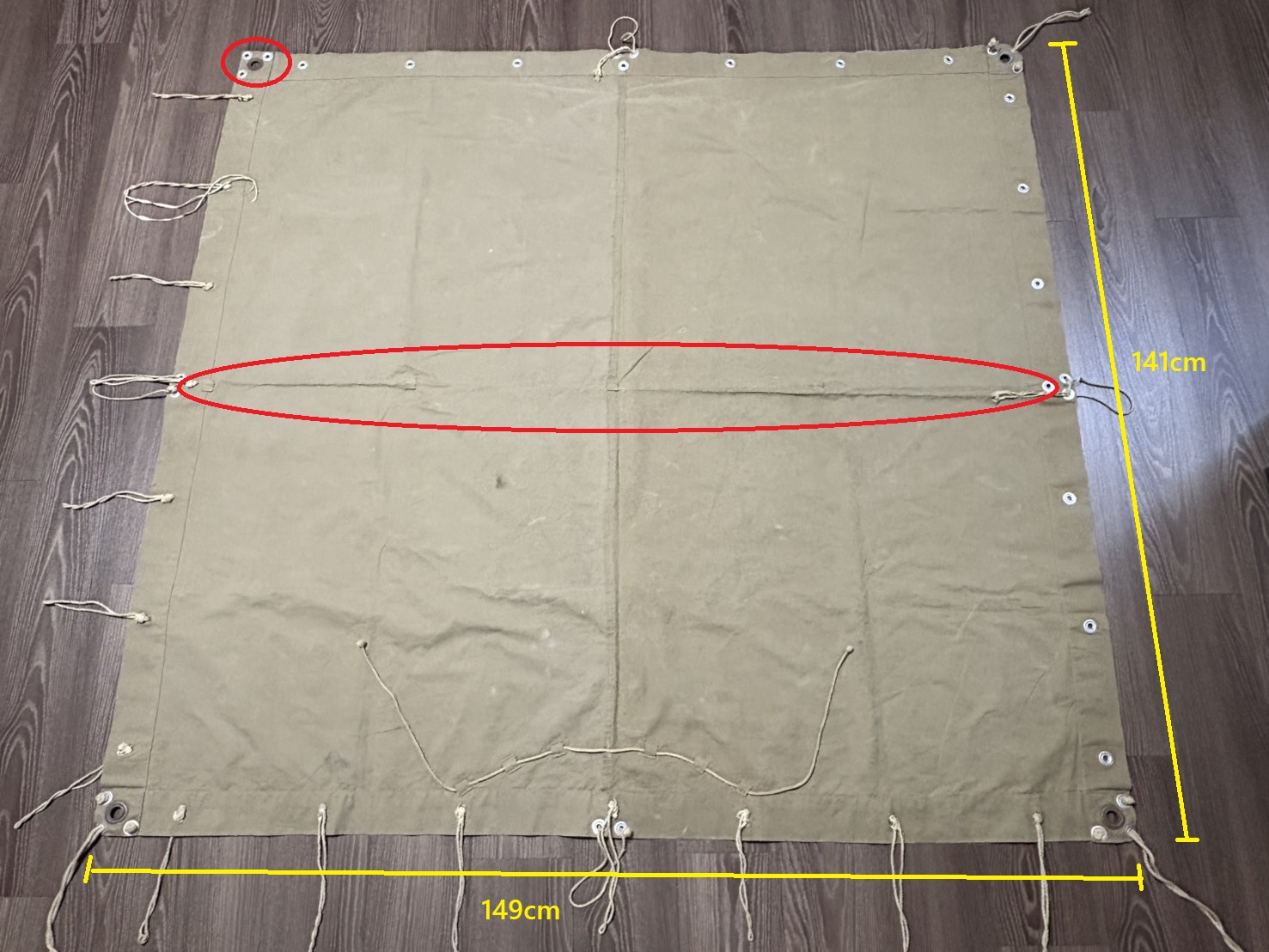

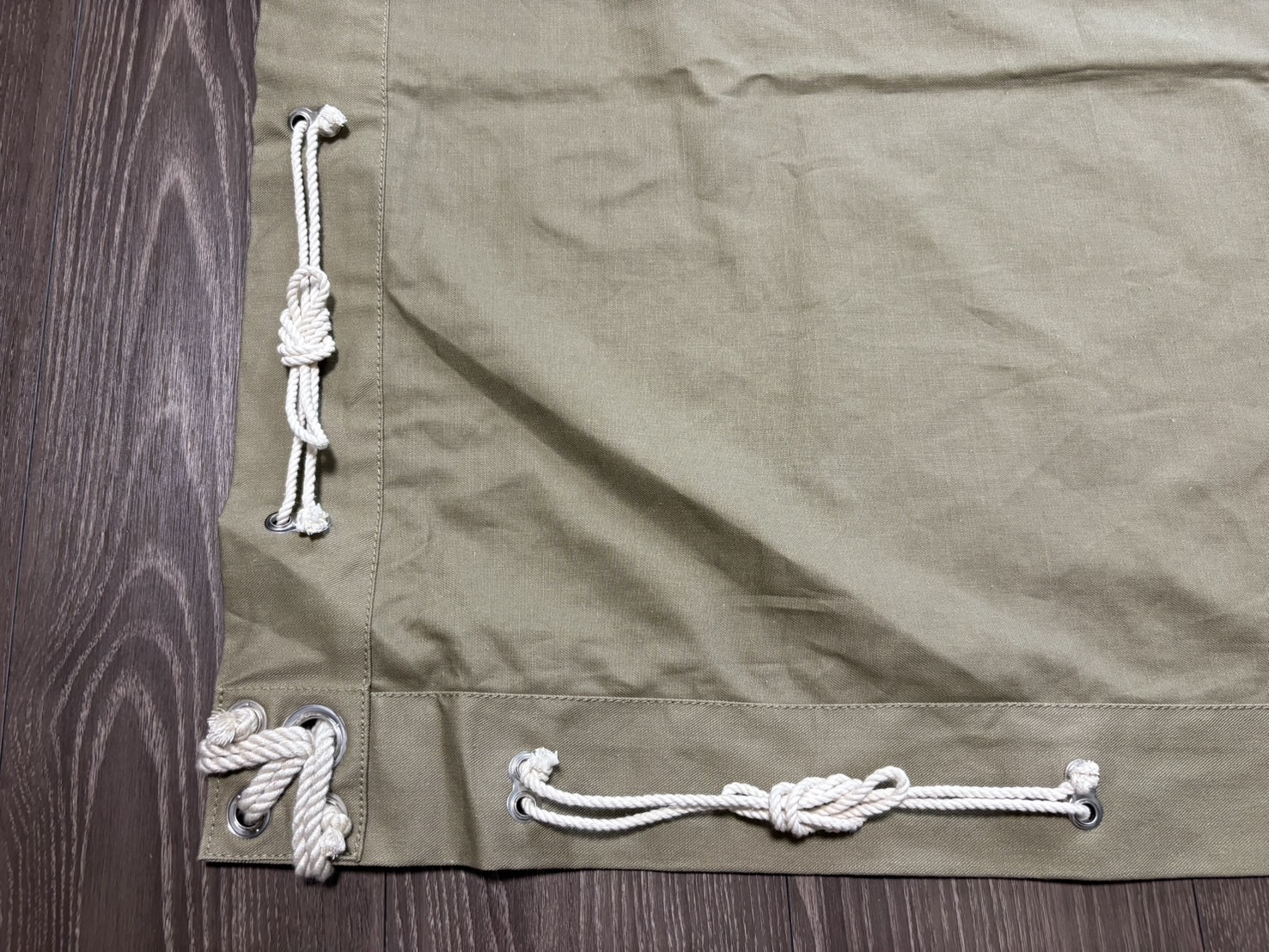

その前に、新たに実物の携帯天幕を2張入手しましたので、まずはその画像を掲載しておきます。

新たに入手したものも、四隅の鳩目が鋼製で、それ以外の鳩目はアルミニウム製でした。そのため、これらをそれぞれ「戦中初期型2」「戦中初期型3」と呼ぶことにします。検定印はどちらもかすれており、判読できませんでした。1

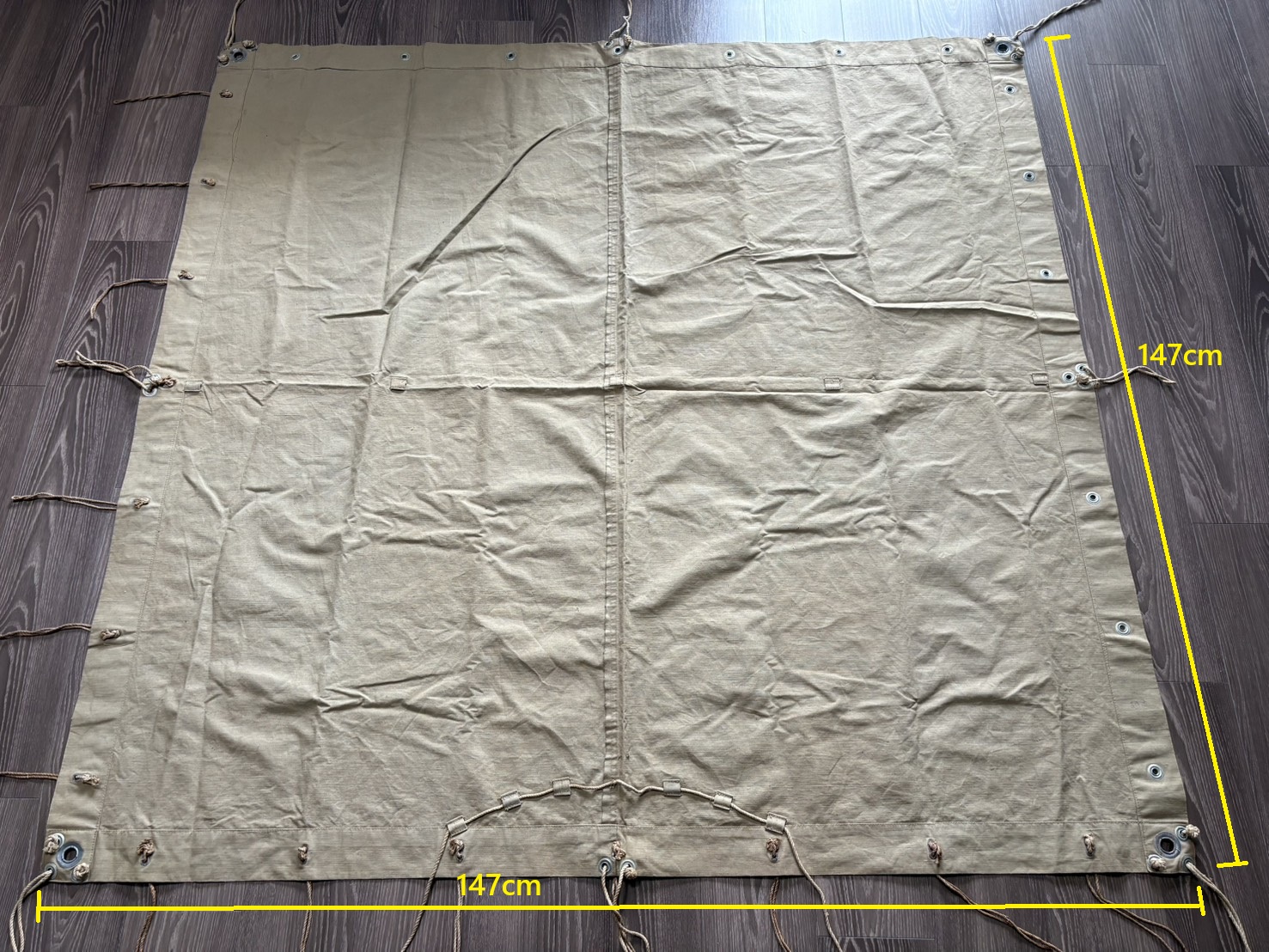

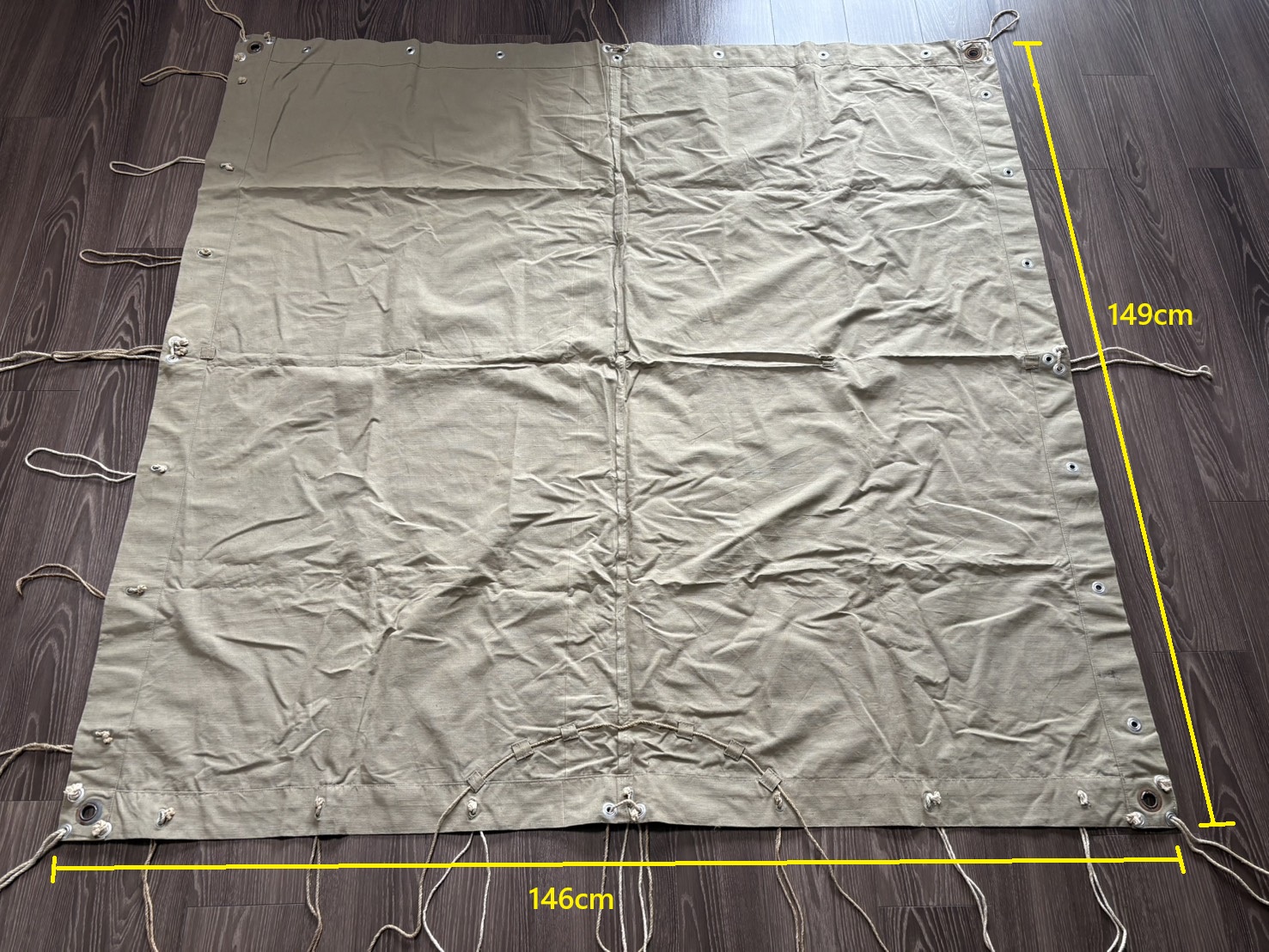

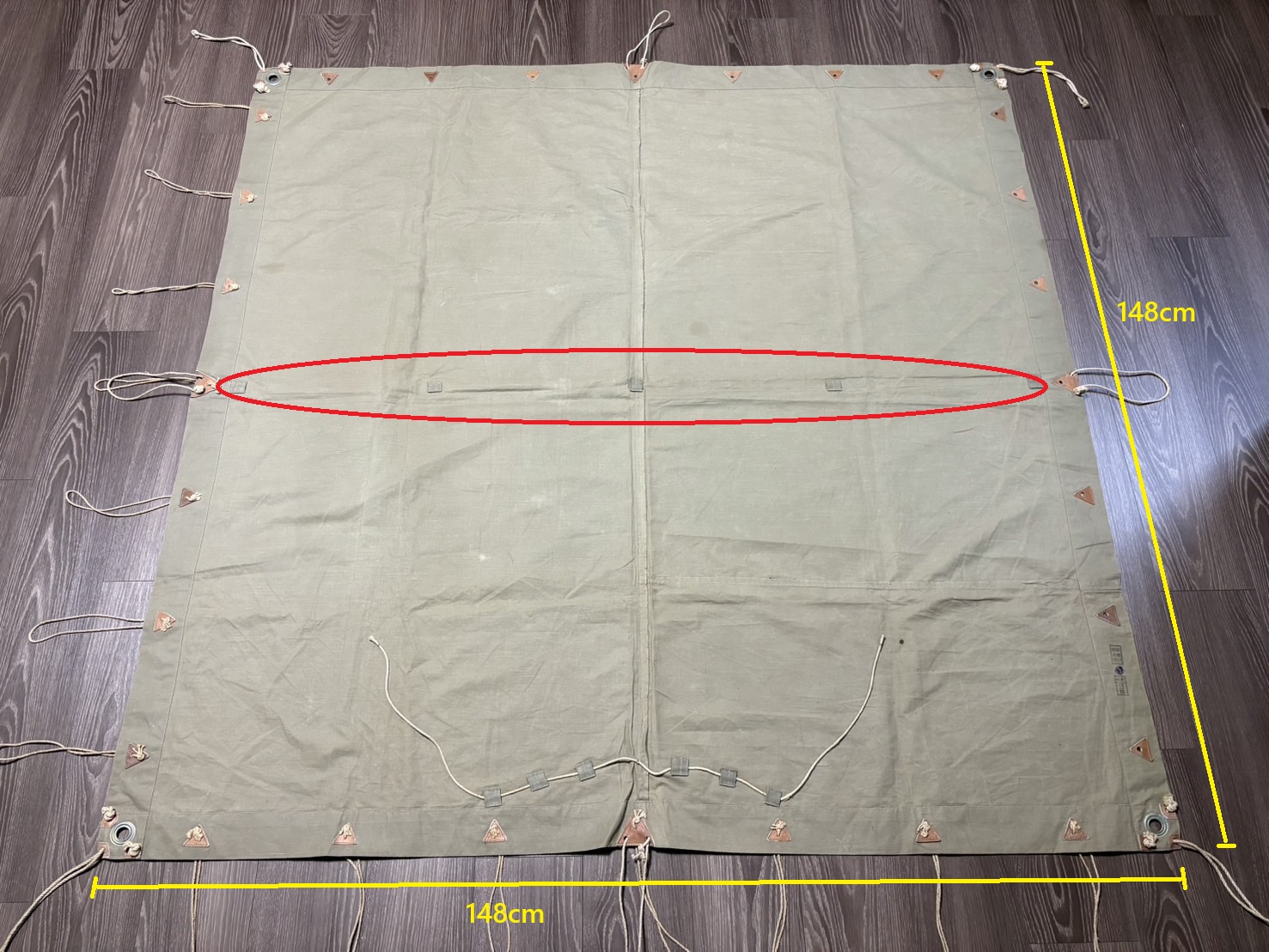

改めて4張を比べてみます。

それぞれの各辺の実測の結果は以下の通りです。やっぱり、サイズはかなり雑ですね。

- 戦中初期型1 :141cm×149cm

- 戦中初期型2:147cm×147cm

- 戦中初期型3:141cm×149cm

- 戦中後期型 :146cm×149cm

色味の比較のために並べてみました。

左上が戦中後期型、右上が戦中初期型1、左下が戦中初期型2、右下が戦中初期型3。

左下の戦中初期型2だけ、ほんのり赤みがかかった色をしています。他は、概ね似たような色をしています。

天幕支柱と控杭

携帯天幕をたたむ際には、中に天幕支柱と控杭(ひかえぐい)を入れます。

天幕支柱は赤城兵団さんのレプリカで、控杭は実物です。張綱(はりつな)は私の作成したレプリカです。

天幕支柱2本と控杭2本を以下のような感じにまとめて、張綱で縛ります。

天幕支柱は、使用時には3本を繋げて使いますが、持ち運ぶ際は2本ずつ分担して携行していたため、2本をまとめて縛ります。

天幕支柱や控杭は、通常は入手が難しいと思いますので、そのような場合は突っ張り棒や木の丸棒などで代用すると良いでしょう。天幕支柱は、長さ約45cm、直径約2cmです。

ちょうどこのサイズの棒を3本まとめると、天幕支柱2本と控杭をまとめたときの太さに近くなります。

携帯天幕のたたみ方

それでは、ようやく本題に入っていきます。

携帯天幕の畳み方については明確な規定がなかったようで、部隊ごとにたたみ方が異なっていた可能性があります。今回紹介するのは、以前私が教わった方法です。

まずは、隅張綱と蹄係(連結用綱)の処理です。何も処理せずにそのままたたむ方法もあるのですが、TgutiさんがXで紹介していらっしゃった方法を真似させていただきました。

以前、天幕の畳み方をお聞きした時に縁紐の処理方法(制式なものかは不明。多分、部隊単位のものだと思われます)なんですが天幕を羽織る時にしていれば縁紐がぷらぷらせず、引っ掻けたり、踏んだりしないですんだかも知れない… https://t.co/izwLzfPX9D pic.twitter.com/jQQRBWdmJW

— Tguti (@Tguti2) September 26, 2024

それでは実際にたたんでいきましょう。

(1) 中央の線に合わせて、上と下からパタンパタンとたたみます。

(2) 中央に合わせて片方をたたみます。

(3) 天幕支柱の長さに合わせて反対側をたたみます。

(4) 天幕支柱を下に置きます。くるくる巻いた後に上のポケットに入れます。

(5) くるくる巻いて…

(6) 完成!

以上、携帯天幕のたたみ方のご紹介でした。

S&Gのレプリカも再販されたため、携帯天幕が入手しやすくなっています。実物もまだ比較的手に入れやすいものの、徐々に価格が上がってきています。

羽織って雨衣として使ったり、防寒にもなりますので、この機会に冬のサバゲーアイテムとして一張いかがでしょうか。

脚注

- 大東亜戦争以前の天幕は、全ての鳩目がアルミニウム製(大東亜戦争中でも鳩目が全てアルミニウム製のものは存在し得る)。因みに、四隅の鳩目が錆びているものは鋼製なので、大東亜戦争中のものであると判別できる。明治期の天幕は、色が赤茶色なので一目でわかる。 ↩︎