九八式夏衣を使用した憲兵下士官の着装例です。日本陸軍の場合、憲兵の最下級は上等兵ですので、再現する際は注意が必要です。

憲兵になるためには、一般兵科から憲兵学校(憲兵隊教習隊)を受験し、卒業する必要がありました。昭和18年当時、憲兵上等兵になるには約6カ月、憲兵下士官になるには約1年の教育を受けました。

日本陸軍の憲兵に関してはおすすめの本があります。少し古いものですが、まだAmazonなどで中古が出回っています。『憲兵よもやま物語: 若き伍長のイラストエッセイ1』という光人社NF文庫の本で、昭和18年頃に歩兵の二等兵から憲兵下士官になった山内さんの体験が書かれています。後にイラストレーターになった方で、挿絵もご本人が書かれており、挿絵もいろいろと参考になります。

ちなみに、憲兵を志願する前は擲弾筒の射手をしていたそうで、それに関する記述もあり、私としては二度美味しい本になっています。擲弾筒手は小銃を持っていないので、左手に擲弾筒、右手に銃剣を振りかざして突撃するのだそうです。以前、擲弾筒と抜き身の銃剣を持っている兵士の写真を見たことがあるのですが、あれは突撃の際の写真だったのかと納得がいきました。

基本装備

まずは憲兵の基本的な装備です。拳銃と軍刀を装着します。拳銃は二十六年式拳銃または十四年式拳銃、軍刀は三十二年式軍刀または九五式軍刀です。左腕に憲兵腕章を付けますが、任務や状況によっては身に着けていないときもあります。また、憲兵腕章は下士官兵のみで、将校は付けません。

憲兵任務の特性上、将校のように大型の図嚢などを付けても良いでしょう。

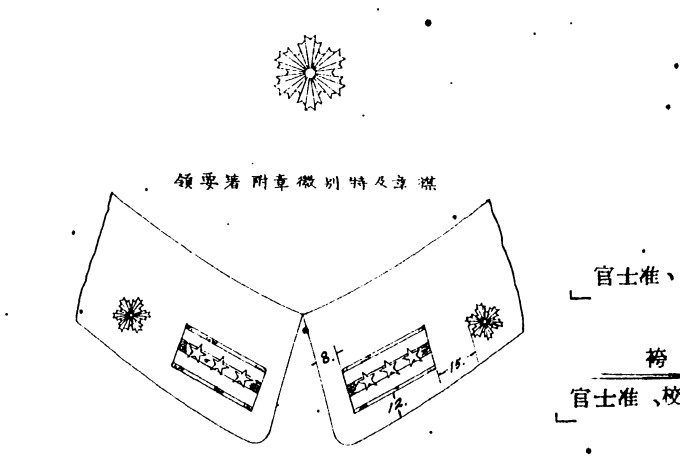

襟の憲兵特別徽章は、昭和15年の勅令第五八五号2で制定されています。これ以前は、憲兵は黒い山形徽章を右胸に着けていました。勅令第五八五号によって、兵科の山形徽章が廃止され、各部のみとなりました。憲兵は各部ではありませんから、山形徽章は廃止となっていますので、襟の特別徽章だけを付けるのが正しいです。憲兵の再現を行う際に、山形徽章と特別徽章を両方付けてしまいがちですので注意しましょう。

特別徽章を取り付ける位置は、図の通り襟章から15ミリの位置です。

軍刀の吊り方は、初心者の方は良くわからないかと思いますので、細部のわかる写真を載せておきます。軍刀を吊るす革は、つやつやしている銀面の方が外から見えるような感じに吊るします。だから、少しねじったようになっています。柄の部分にサラシを巻いているのは、本来は握ったときに滑らないようにするための処置ですが、屋外で着装したときに水筒などと当たっても傷がつきにくいので一石二鳥です。

軍刀は三十二年式軍刀または九五式軍刀を身に付けますが、昭和18年頃でもお古の三十二年式軍刀が貸与されることも多かったようです。三十二年式軍刀には、騎兵用で約6センチ長い甲と、その他用の乙がありましたが、山内さんのエッセイによると各々の身長に合わせて長い方か短い方を選んで使っていたそうです。その際も、甲だ乙だなどという呼び方はしていなかった模様です。後のマニアは細かい型式など区別したりしますが、当時使っていた人たちは特に気にしていなかったという、よくある話ですね。

三十二年式軍刀に関しては、レプリカと刀身切断済みの実物を持っていますので、また別の機会に紹介をしたいと思います。

騎銃で武装する場合

次に、武装して出動する場合の装備です。憲兵は、基本的に歩兵銃ではなく騎銃を使用します。騎銃を装備する場合は、騎兵弾盒を身に着けます。当時の写真を見る限り、騎兵弾盒は拳銃帯革の方に通しているようです。帯革の方に通してしまうと、弾盒の位置がかなり下になってしまって、当時の写真のような位置関係になりません。

騎銃の他にも、軽機関銃を装備して出動している写真も見たことがあります。軽機を装備していても、ちゃんと軍刀も吊っていました。

騎兵弾盒は、でくの房さんのレプリカです。色合いも質感も素晴らしく、お気に入りのアイテムの一つです。

蓋を開けたところには、手入れ棒(L字の棒)と洗管(らせんの棒)が収められています。洗管は実物で、手入れ棒はレプリカです。これらの真鍮の部品を付けたままにしておくと、革の水分で緑色の錆が発生してしまうので注意が必要です。普段は、型崩れ防止のために棒を指しておきましょう。コンビニでもらえる竹の箸がぴったりサイズなのでお奨めです。

最近はHIKISHOPからも騎兵弾盒が出ていますので、入手はしやすくなったと思います。

憲兵マント

憲兵といえば、やはりこの憲兵マントでしょう。こちらは野狸さんのレプリカです。本当はフードもあって、釦で着脱できるようになっています。撮影の時、付けるのを忘れていました。

山内さんの周りの憲兵たちは、イカの頭のヒレのように見えるからと「イカマント」と呼んでいたようです。

小道具

この他に、憲兵特有の持ち物として以下のものがあります。特に、憲兵手帳、呼笛、捕縄の3点は、憲兵として服務するときに必ず携行することが義務付けられていたようです。

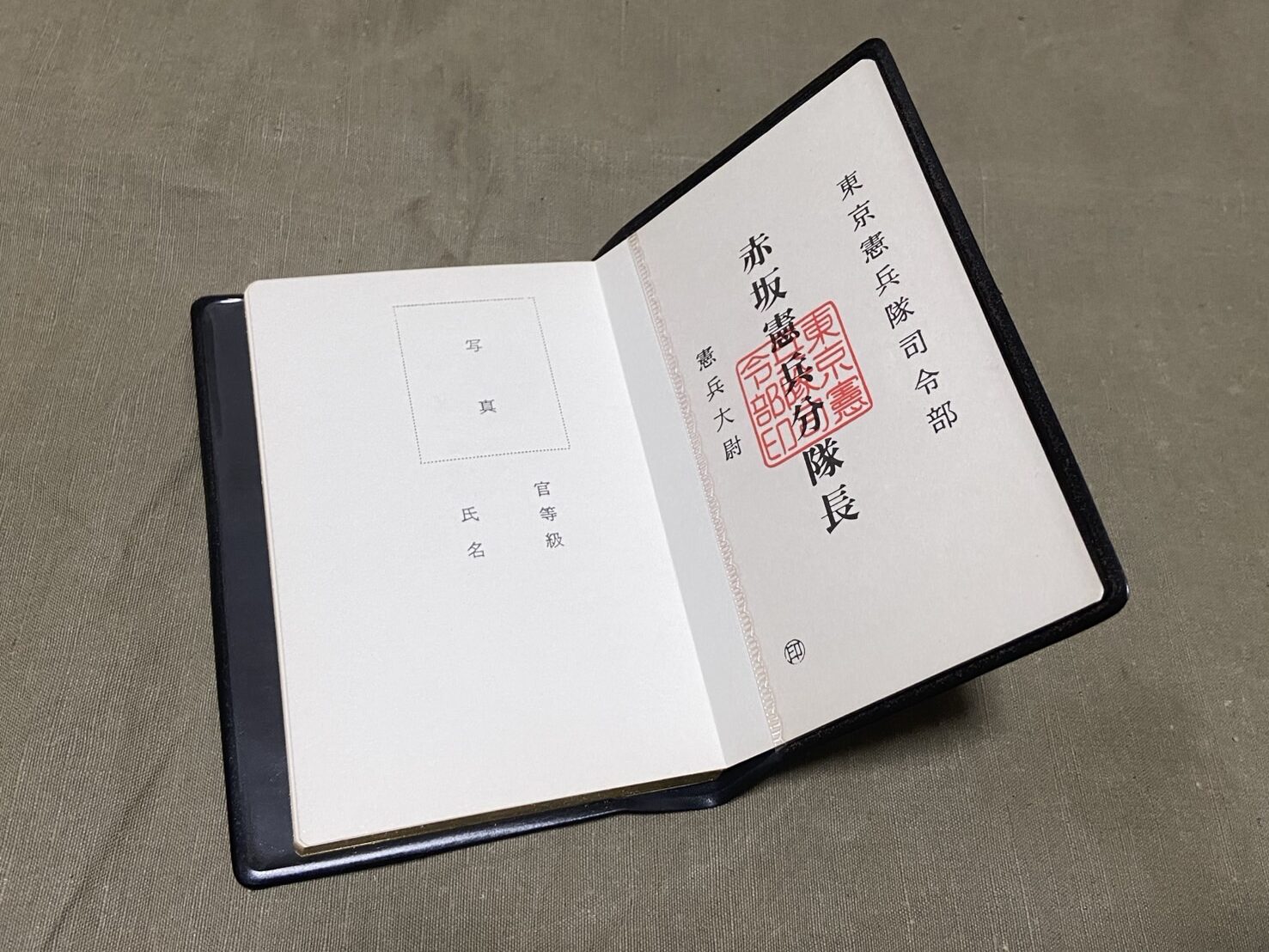

- 憲兵手帳

- 警察手帳のようなもので、左胸の物入に入れておきます。まとまった数の複製品を作った方がいらっしゃったようで、2020年頃にヤフオクに出ているのを見かけて購入しました。

- 呼笛(こてき)

- 太鼓型の金属製の笛で、右胸の物入に入れておきます。呼笛の紐は、物入の蓋を止める釦に結んでおきます。現代品でも金属製の笛が売っていますので、それらしいものは入手できると思います。

- 捕縄(ほじょう)

- 太さ5ミリ、長さが2メートル半ほどの麻紐で、これを10センチくらいの長さに巻いて袴の右の物入に入れておきます。

- 手套(てとう)

- 憲兵は服務の際に白い手袋を着用することが多いです。白い手袋は現代品が簡単に手に入りますので、映える小物として効果的だと思います。

使用した被服

- 後期型官給略帽(レプリカ / 野狸)

- 九八式夏衣(レプリカ / S&Graf / オリジナルカスタム品)

- 軍曹階級章(レプリカ / 野狸)

- 憲兵特別徽章(レプリカ / 不明)

- 憲兵腕章(レプリカ / 不明)

- 帯革(レプリカ / S&Graf)

- 十四年式拳銃嚢(レプリカ / HIKISHOP)

- 拳銃帯革(レプリカ / 不明)

- 拳銃懸紐(レプリカ / 曹集)

- 騎兵弾盒(レプリカ / でくの房)

- 九五式軍刀(レプリカ / PKミリタリア)

- 憲兵マント(レプリカ / 野狸)

実際の着用例

サバイバルゲームにおける実際の着装例です。本当は、下士官長靴を履く方が格好良いですが、もちろん編上靴と脚絆の組み合わせも間違いではありません。下士官兵用の官給長靴は実物しかないので貴重ですし、動きにくいのでサバイバルゲームでは履かないです。官給長靴は2足持っているので、またそのうち紹介したいです。

こちらの写真では二十六年式拳銃を身に着けています。

脚注

- 山内一生『憲兵よもやま物語: 若き伍長のイラストエッセイ』(光人社ノンフィクション文庫 416)、光人社、1988年 ↩︎

- 「御署名原本・昭和十五年・勅令第五八五号・陸軍服制中改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03022498500、御署名原本・昭和十五年・勅令第五八五号・陸軍服制中改正(国立公文書館) ↩︎