前回の記事に引き続き、今回はS&Graf製携帯天幕の紐を交換し、ディテールアップを行います。

実物をお持ちでない方でも、この記事を参考にして自分で改修できるよう、寸法などの数値も記載しています。

作業の際は、『携帯天幕制式及使用法』1の末尾にある図面も併せてご参照ください。

まずは完成写真をご覧ください。左側の蹄係が1本隠れていますが、ご愛敬です。

改修前と比べると、より実物に近い見た目に仕上がったと思います。

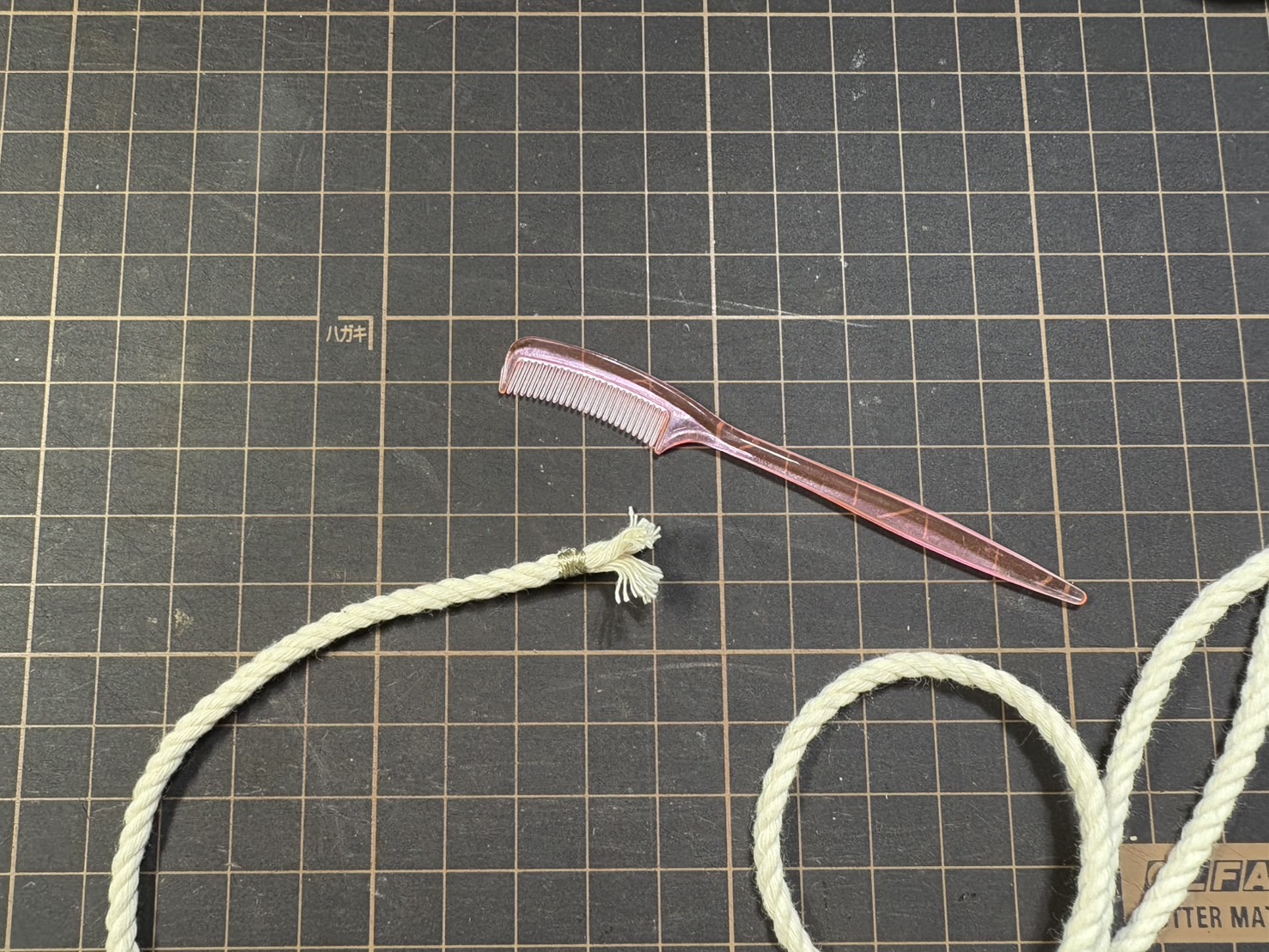

ロープの準備

ロープには麻製のものを用意します。ただし、一般的な麻ロープは繊維の毛羽が多く出てチクチクするものがあるため、こうしたものは避けましょう。表面が滑らかで「リネン」とや「マニラ麻」表記されているロープを選ぶのが良いと思います。

実物のロープはかなり硬く、引っ張ってもほとんど伸びません。可能であれば、実物を触りながら選べるとより確実です。

ロープの色は生成りです。実物はややくすんだ天幕に近い色合いですが、これは恐らく汚れや経年変化によるものでしょう。なんせ80年以上前のものですから。

染めて色を近づけたい場合は、コーヒーを使うといい感じになるのではないかと思います。

ちょうど良い麻ロープが見つからない場合は、代用品として綿ロープを使うのも一つの手です。

綿ロープは、見た目だけでは麻か綿か判別しにくいため、天幕として張らずに羽織るだけでしたら問題ありません。ただ、綿のロープは耐久性が低く、強い力をかけて引っ張ると伸びてしまうため、実用したい方は麻のロープが必須です。

ロープは2種類の太さを用意します。太い方は4mm、細い方は3mmです。

私は5mmと3mmで試しましたが、やはり4mmの方がより実物に近かったかなと思います。

見た目ではほとんどわかりません。

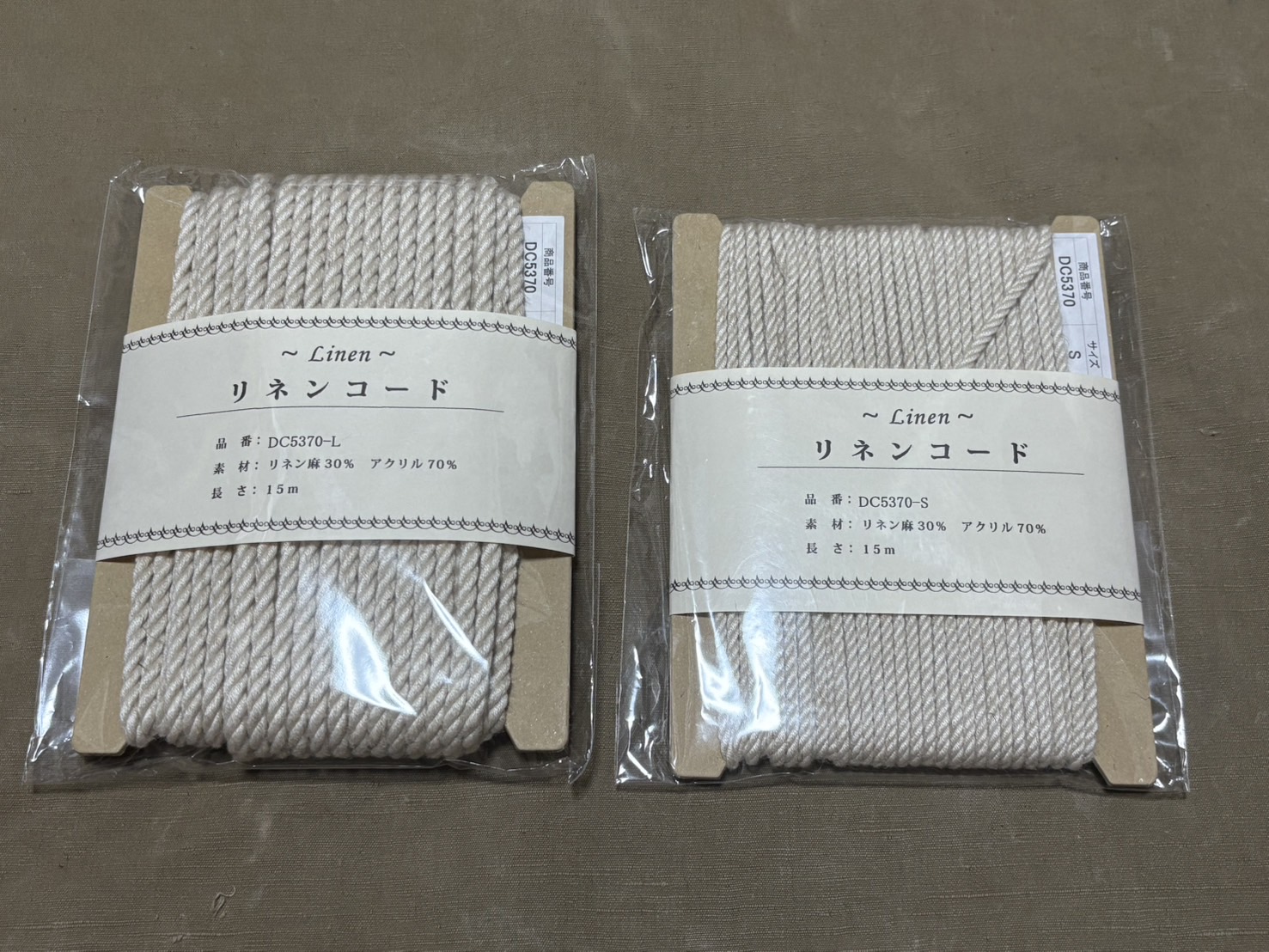

以下は私が使用したロープです。点数を付けると、65点くらいでしょうか。もう少し良いものがあると思います。このロープはリネン麻30%とアクリル70%の混合なので、あまり納得はしていないのですけれど。

周囲にロープを多く扱うお店がないため、今回はネットで購入しましたが、商品写真だけでは品質の善し悪しが判断しにくいですね。

数種類購入して良さそうなものを選んだのですが、もう少し時間とコストをかければ、さらに良いロープが見つかるかもしれません。

太いロープは、四隅と各辺の中央に使用します。

細いロープは、蹄係、頸紐、張綱に使います。携帯天幕1張分のロープを交換する場合、少し余裕を見て、太いロープは10m、細いロープは15mあれば十分です。

正直、自分でもまだ満足はしていないので掲載を迷いましたが、良いロープが見つからない方の参考になればと思い、次善策として私が使ったロープを紹介します。あくまで「これがベスト」というわけではありませんので、その点はご了承ください。

写真に写っているのはL(5mm)とS(3mm)ですが、M(4mm)とS(3mm)の組み合わせの方が実物に近くおすすめです。

長さも、1巻きずつ購入すれば1張分には十分です。

四隅のロープ

まずは四隅のロープを付け替えます。「携帯天幕制式及使用法」のスライド14の右下の図Aを参照してください。ロープの通し方と寸法はこの図に記載されていますので、この通りになるように調整します。

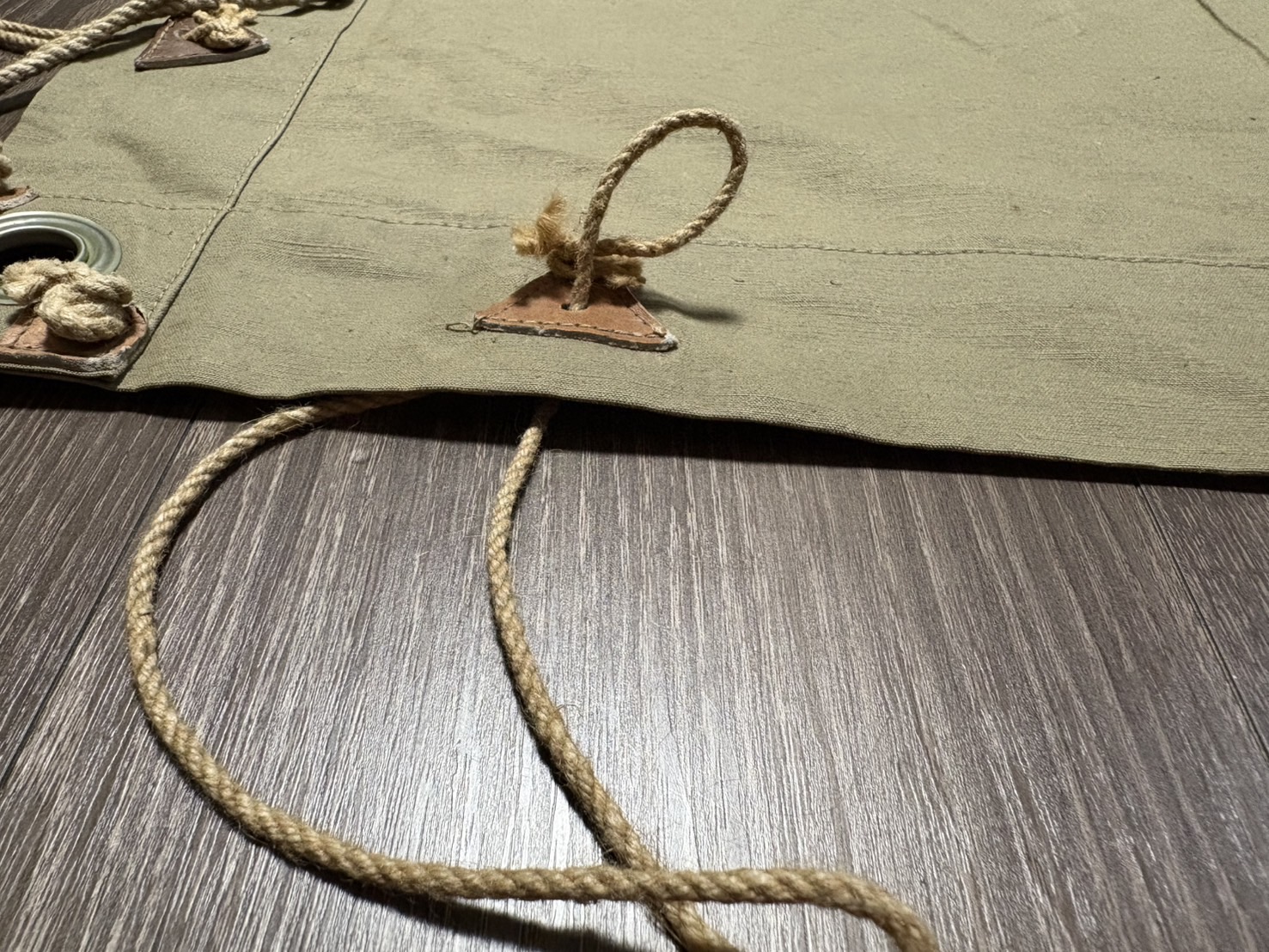

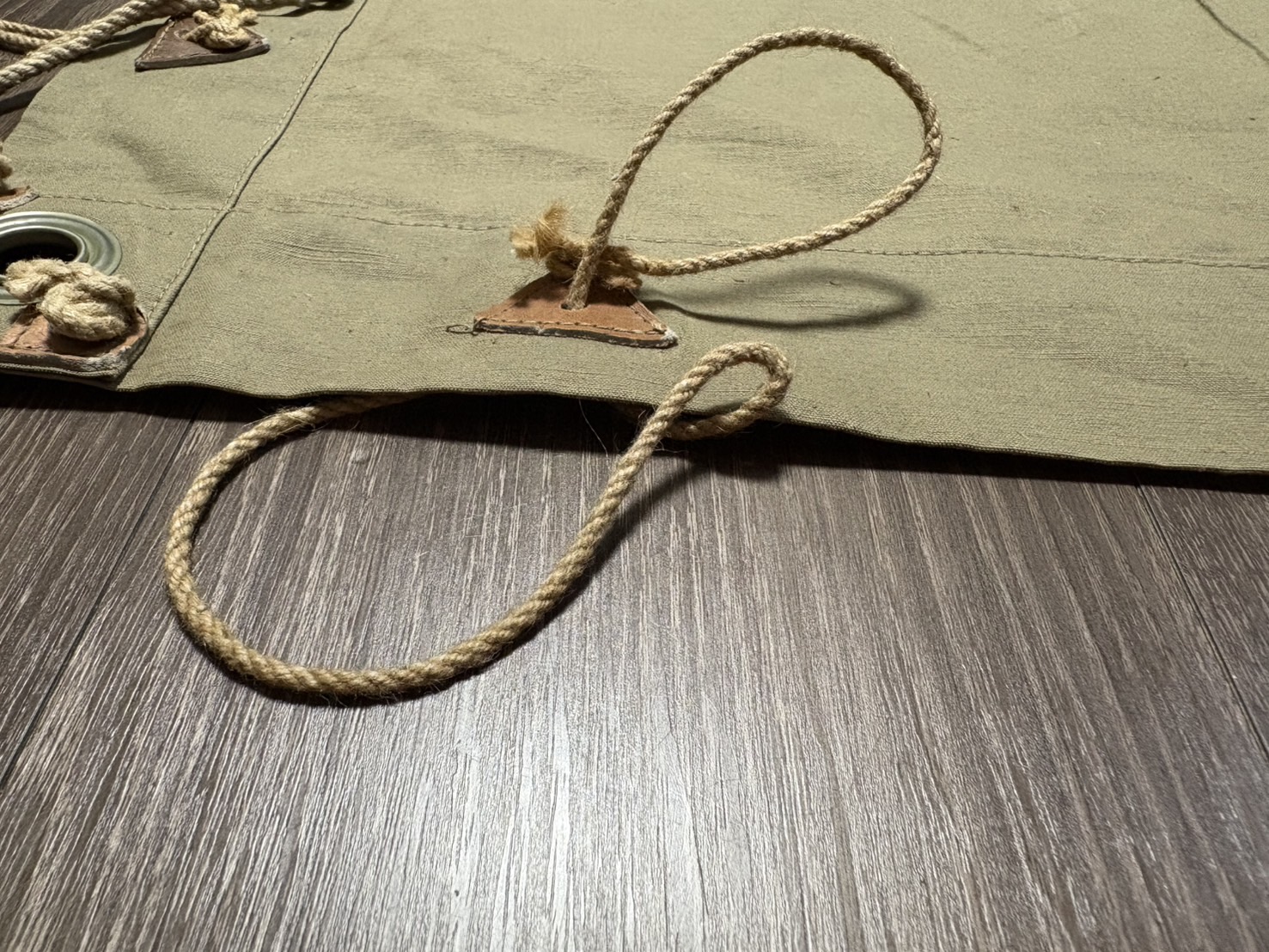

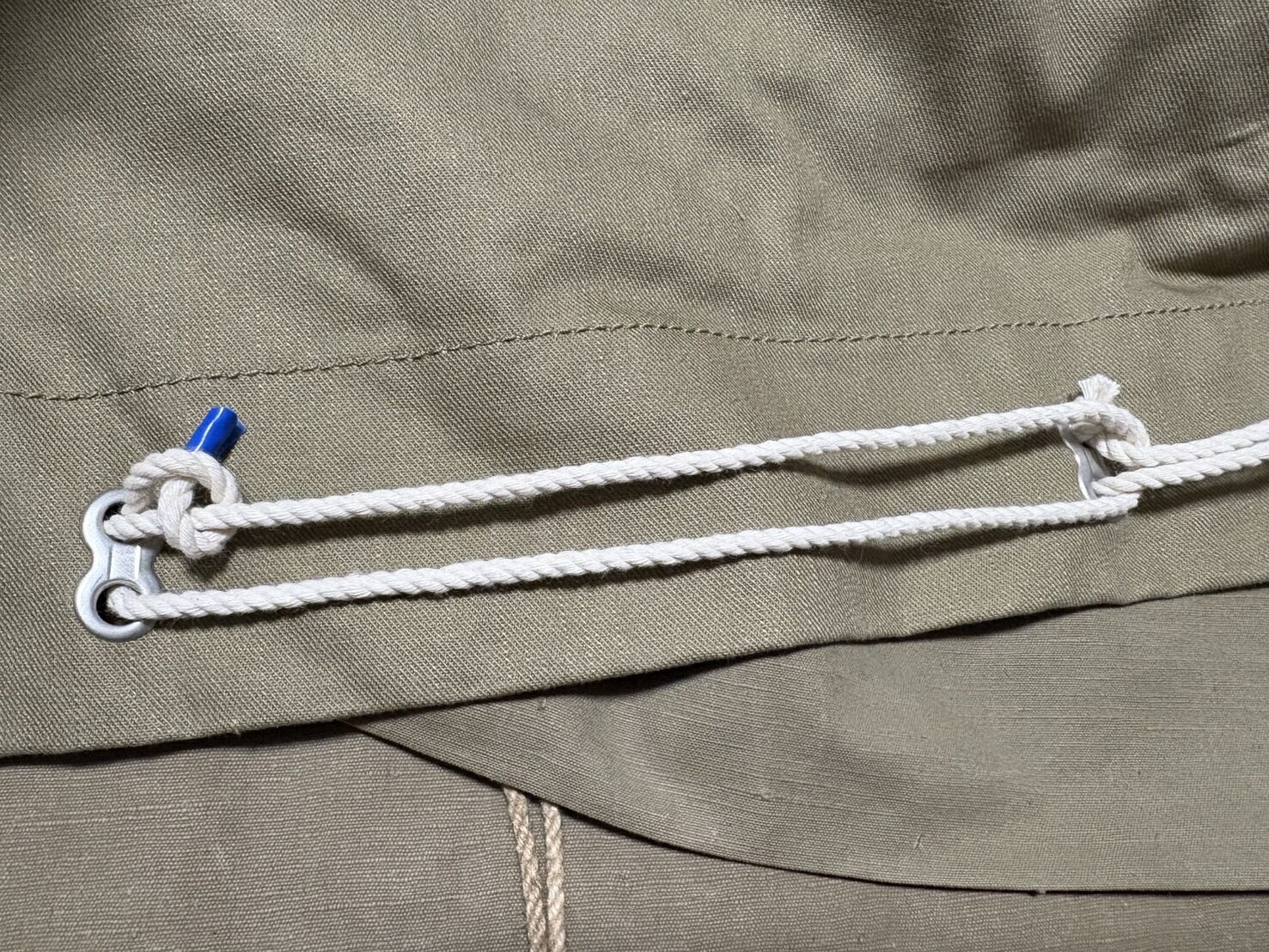

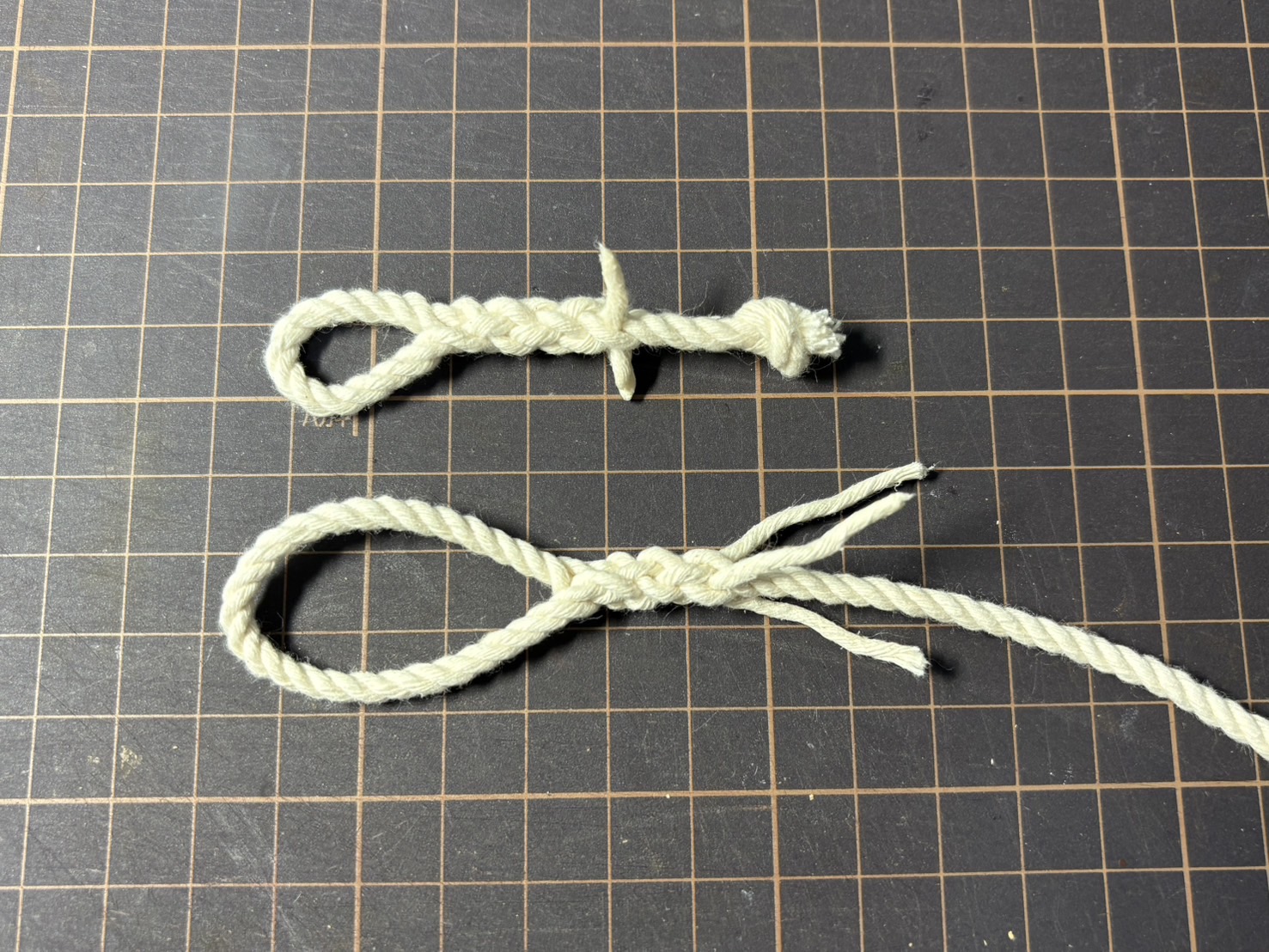

結び目の部分は以下のようになっています。最初の3枚が実物、最後がS&Grafです。S&Grafも結び方は正しいので、このまま参考にしつつ置き換えをします。ロープの長さは適当なので、仕様書の通りに結び目を含めて全体が590mmになるように調整します。

結び方がわかりやすいように、写真を掲載しておきます。こちらを参考にしていただければ、同じように結べると思います。

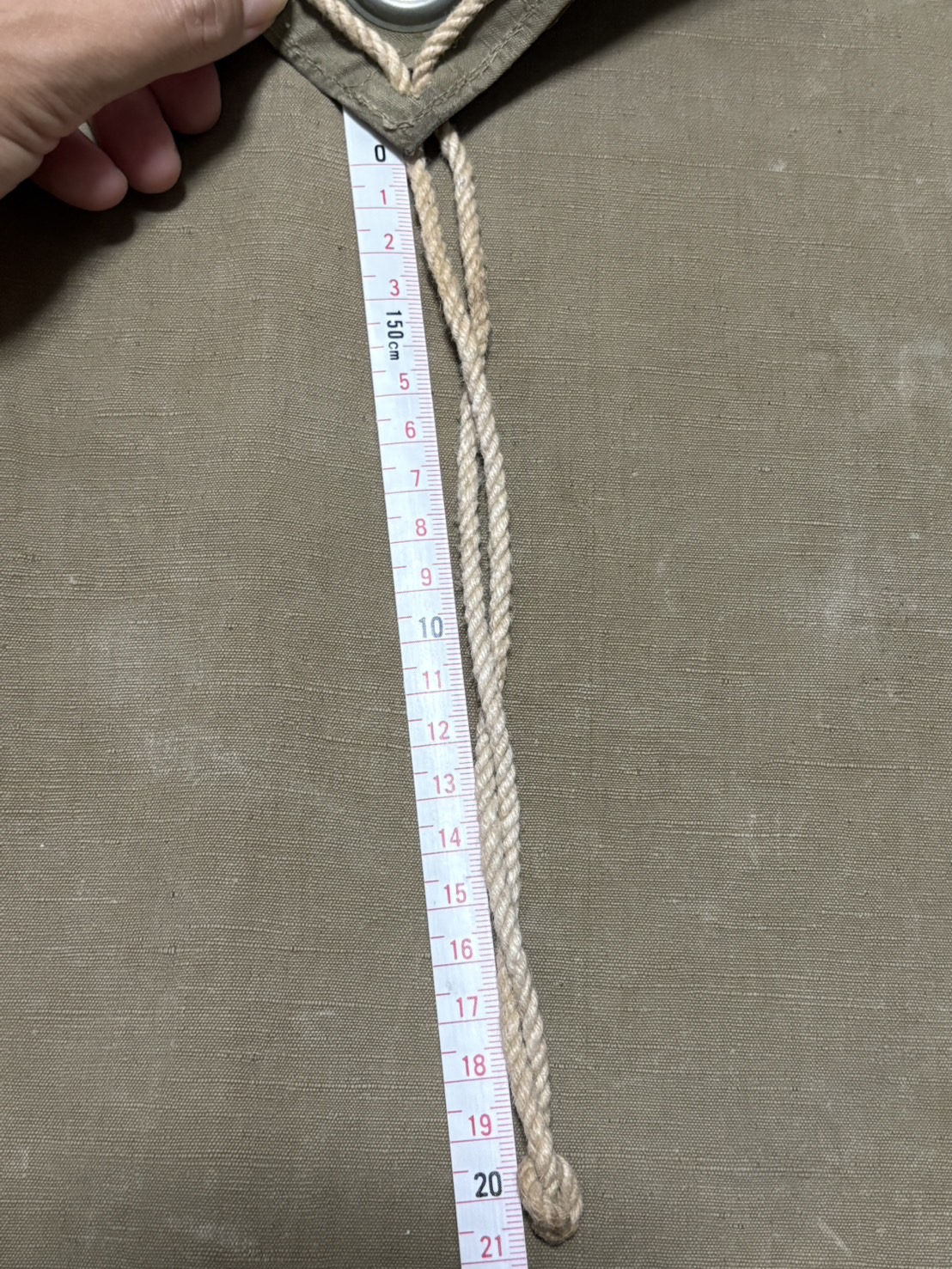

以下は実物です。ロープは大体21cm飛び出していますので、長さの参考にしてください。

四辺中央のロープ

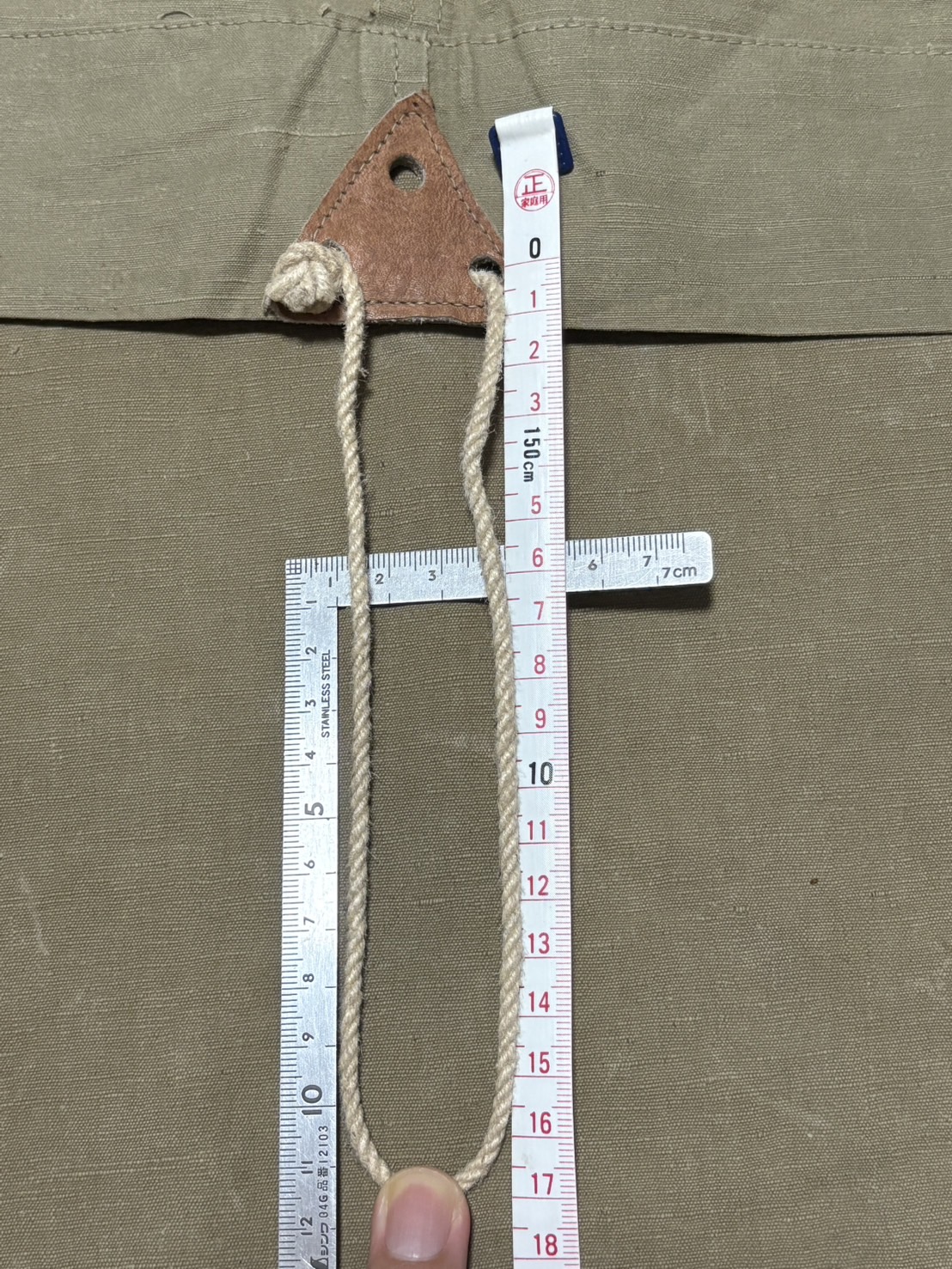

次に、4辺の中央に結ばれているロープを付け替えます。S&Grafの天幕の場合、そもそも2辺にしか付けられていません。「携帯天幕制式及使用法」のスライド13の右下の図Bを参照してください。

ロープの状態が後期型の方が良かったため、後期型の写真を用いて図示しています。ロープの通し方および長さの参考にしてください。ロープの結び方は四隅と同じです。

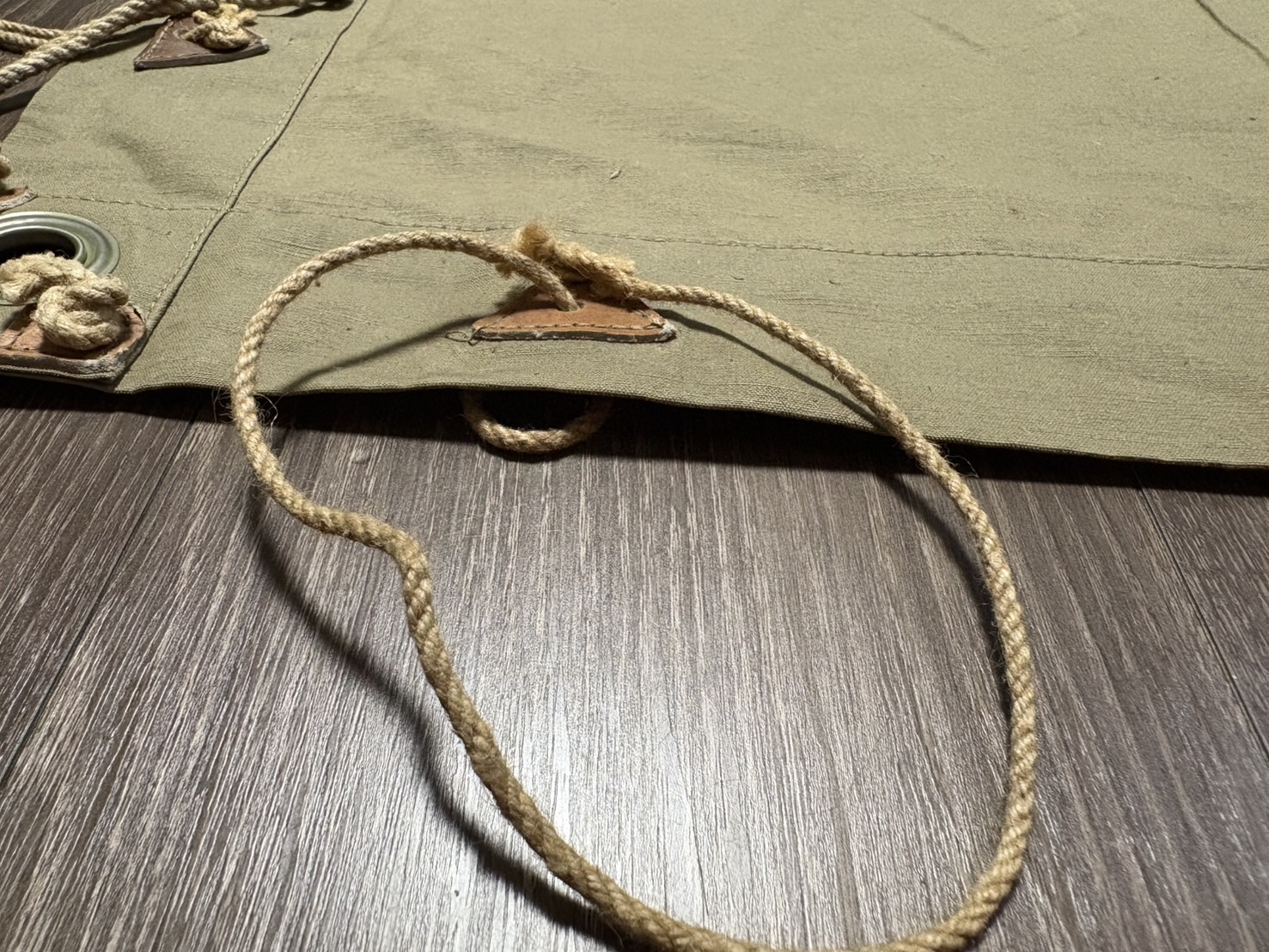

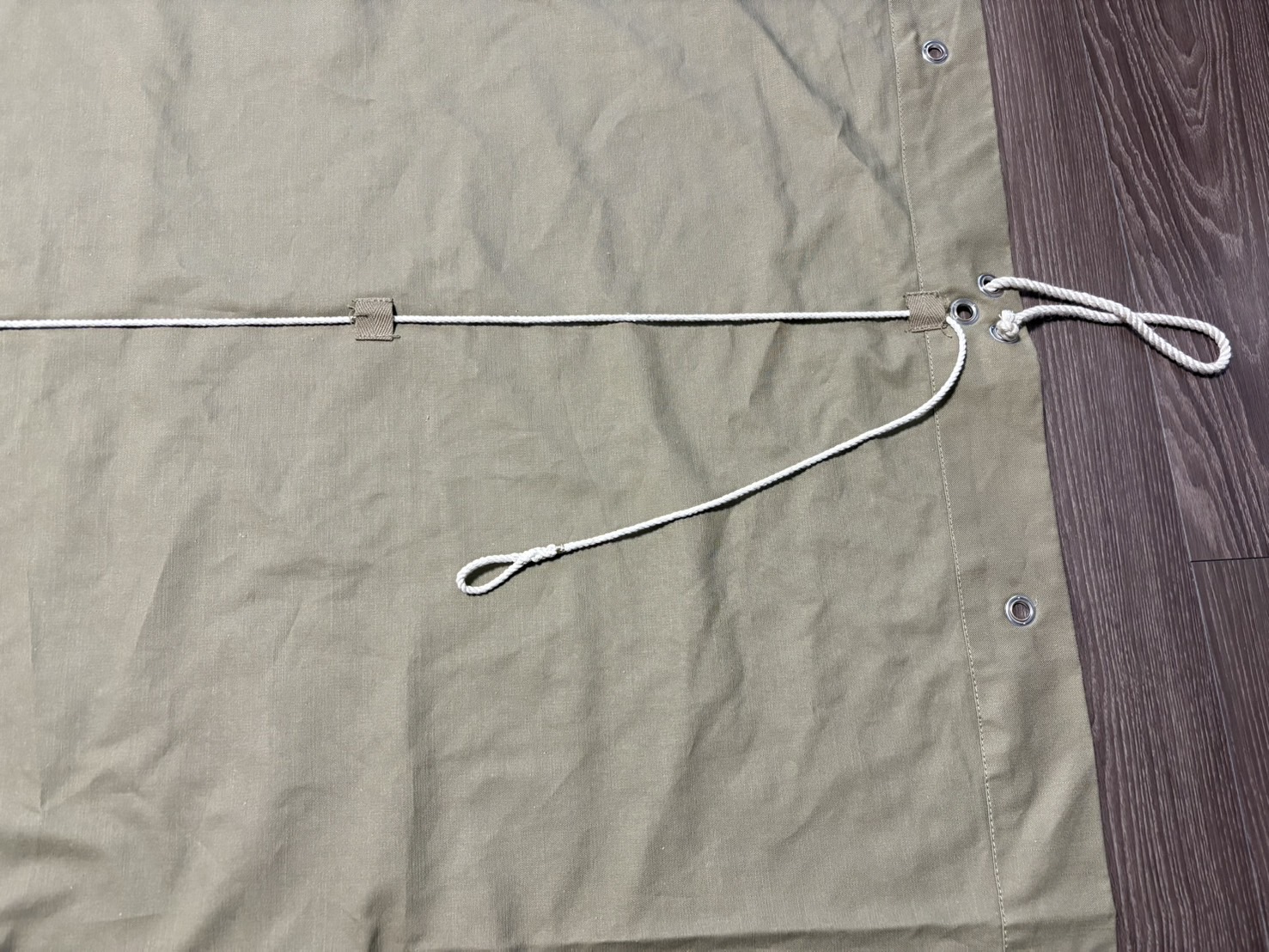

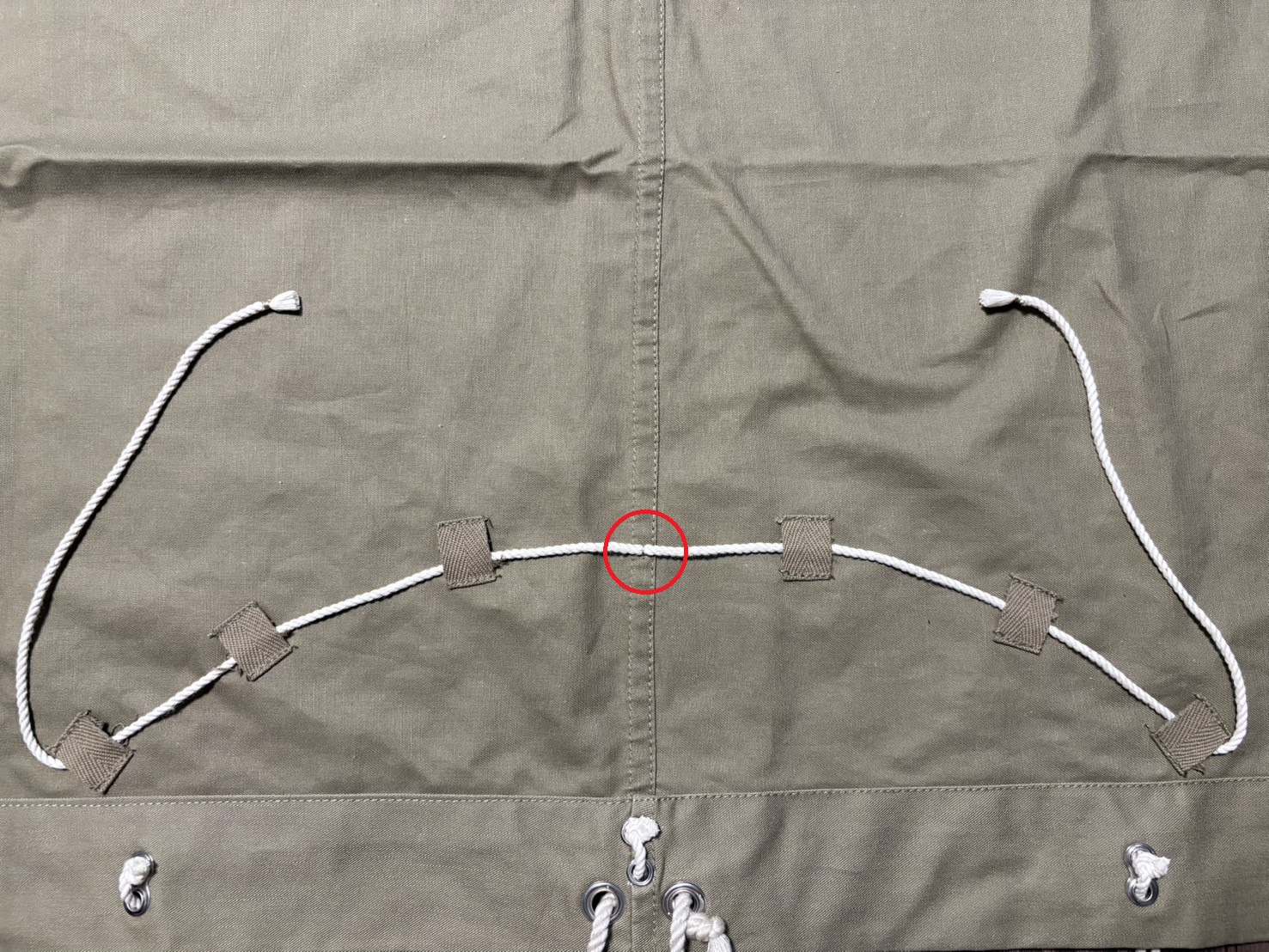

画像1のように、ロープを通す2つの穴のうち、片方の側に結び目がくるように通します。どちらの穴に結び目がくるかは、画像3枚目の赤丸で示しました。私の手元にある実物2枚はいずれもこの位置で統一されており、このルールで作られていたようです。

蹄係

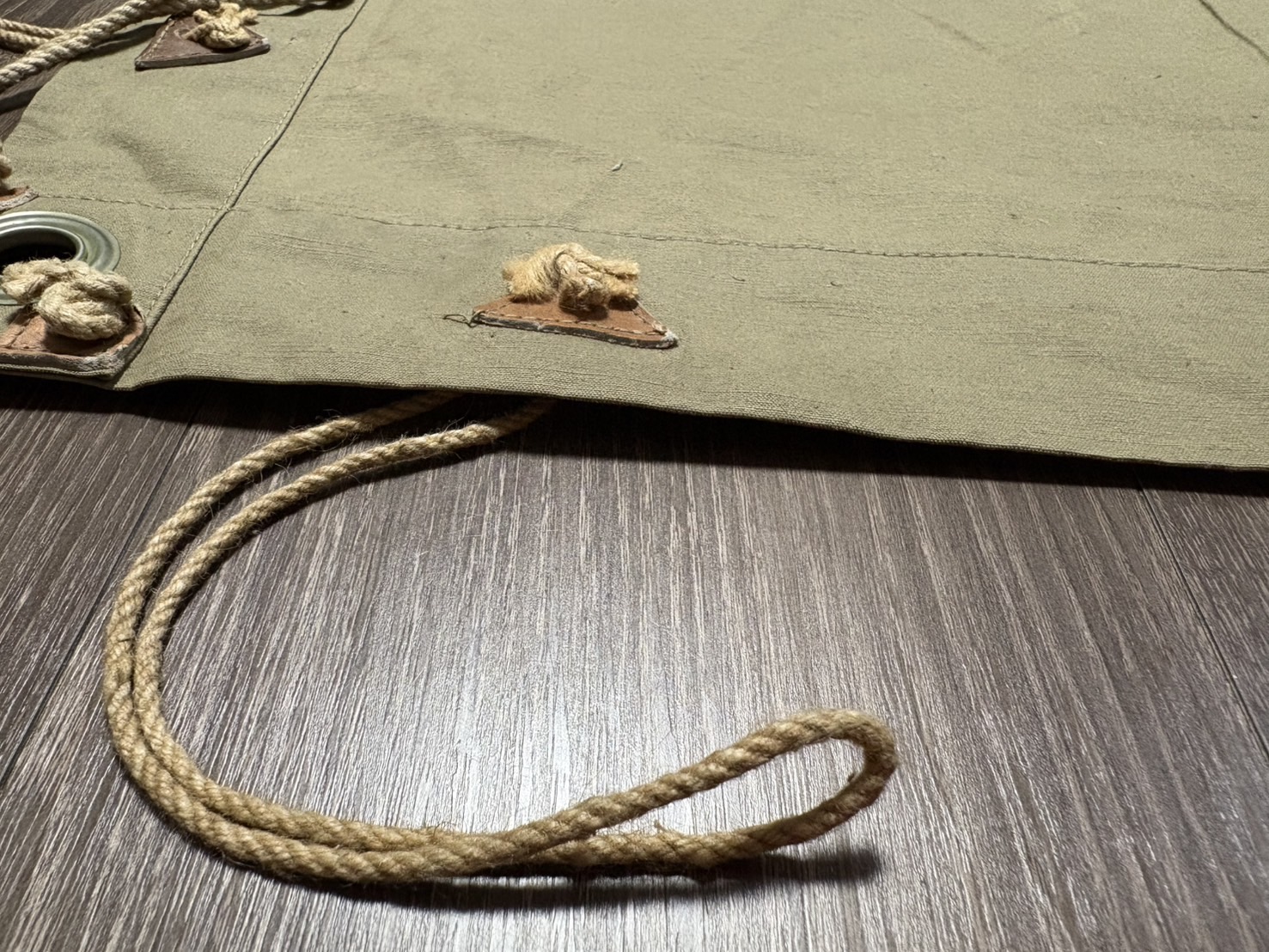

天幕同士をつなぎ合わせる際に使用するロープ、「蹄係」です。「携帯天幕制式及使用法」のスライド13の左下の図Dを参照してください。

このロープは長さが重要で、長さを間違えると天幕の連結に使用できません。ちなみに、S&Graf製のものは長すぎるため、連結する際は短く調整する必要があります。

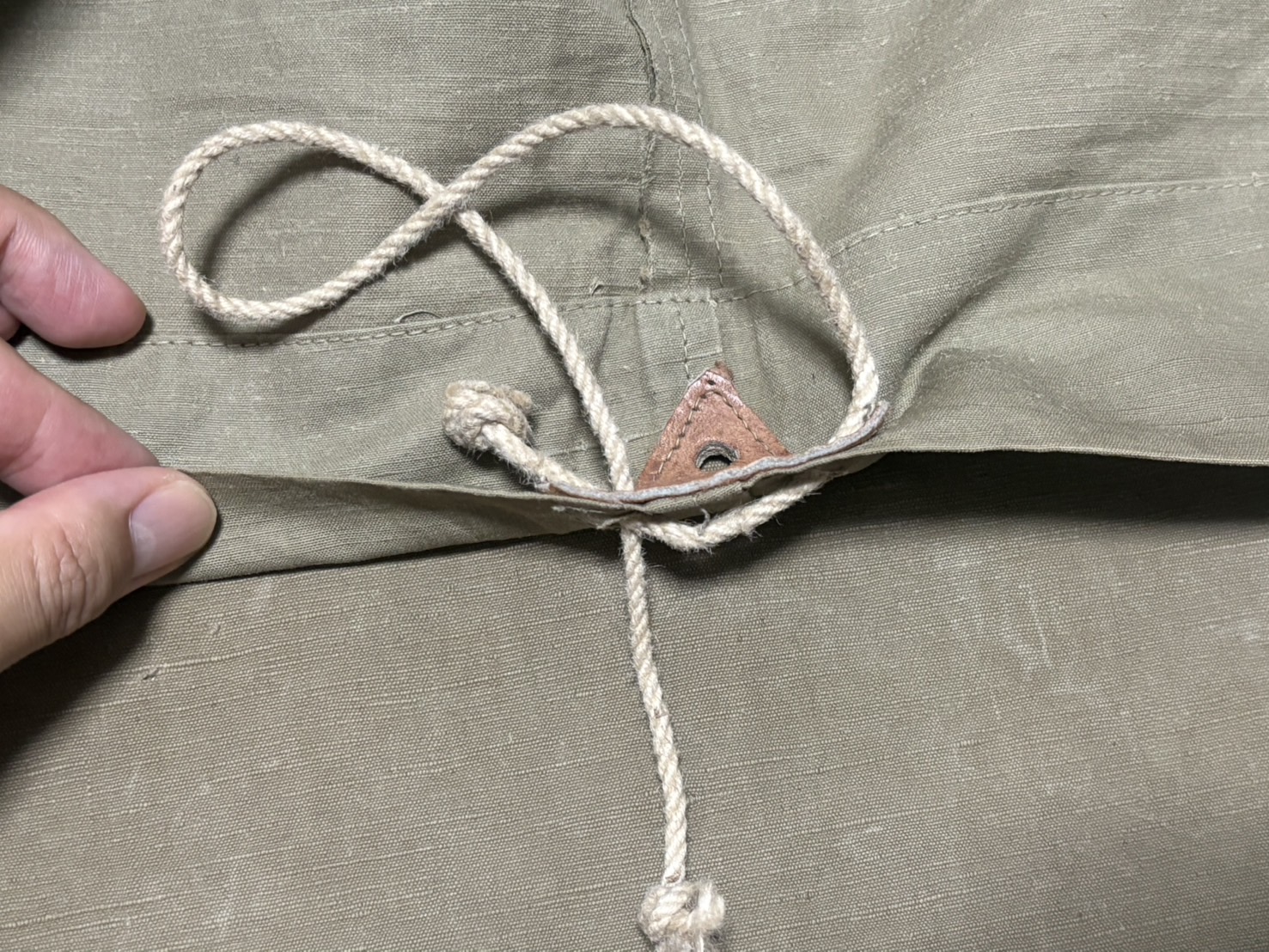

蹄係は変わった結び方がしてあって、表と裏に結び目があります。表にも裏にも蹄係を引っ張り出せるようにするための仕組みです。

実際に蹄係を裏から表に引っ張り出す様子が以下の通りです。動画にしてアップするのが面倒だったので、連続写真で撮ってあります。

蹄係を使って天幕を結合すると、以下のようになります。この状態にするために、ロープの長さが重要なのです。

結び方ですが、まずは以下のようにロープを通します。右側のハトメがこれから結び目を作る部分で、左側のハトメはすでに装着済みの状態です。

長さを調整しながら、隣のロープに通しておきます。実際には、もう1枚の天幕のハトメに通してから連結することになるため、少し余裕を持たせておかないといけません。その点に注意してください。

ロープを通したら、裏も表も以下のように結びます。上の写真とは向きが逆なので、少しわかりにくいかもしれませんが、すみません。

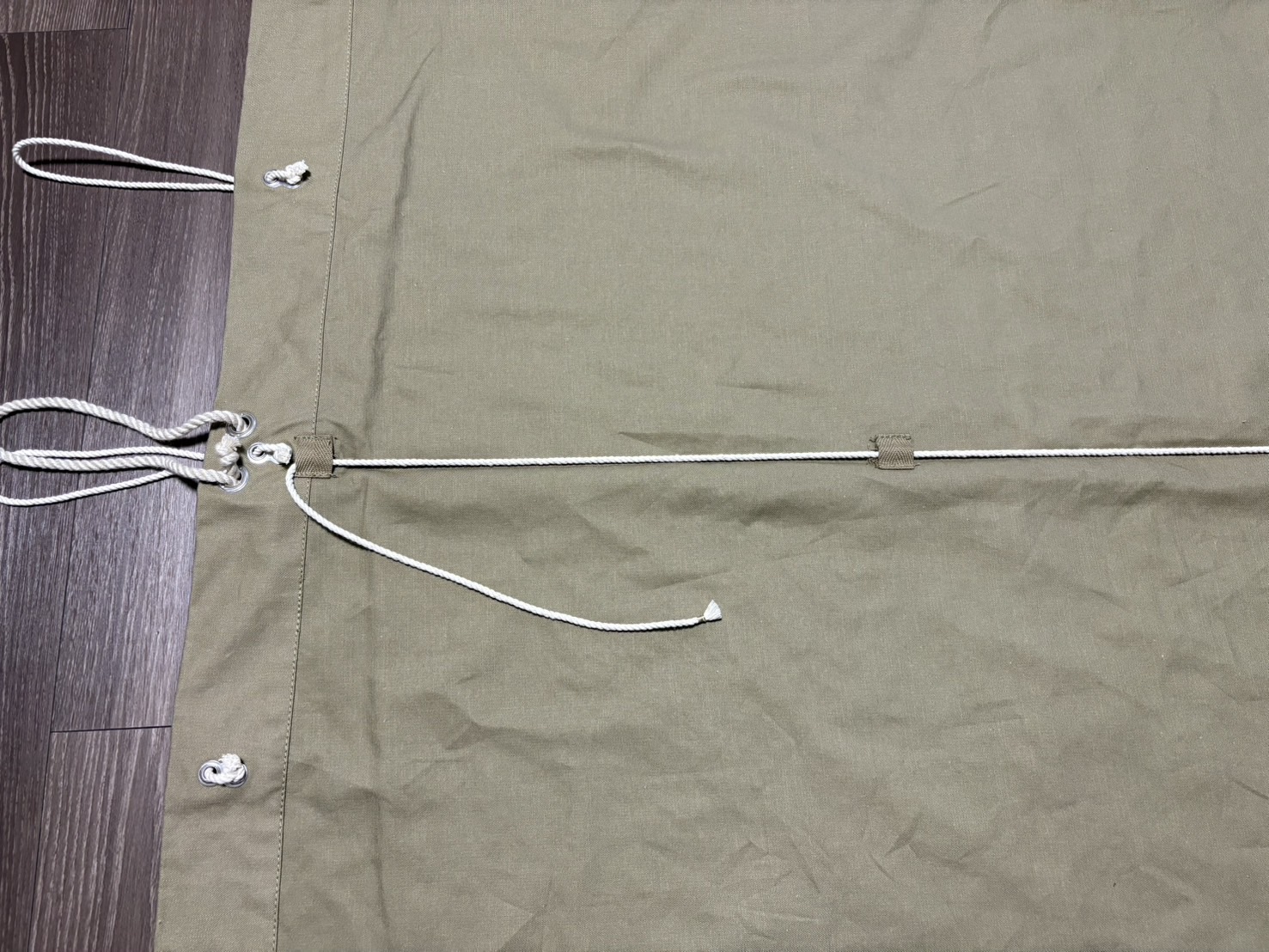

張綱

天幕を張る際に使ったり、雨覆として使う際に腰紐として使う張綱です。「携帯天幕制式及使用法」のスライド14の図F´を参照してください。

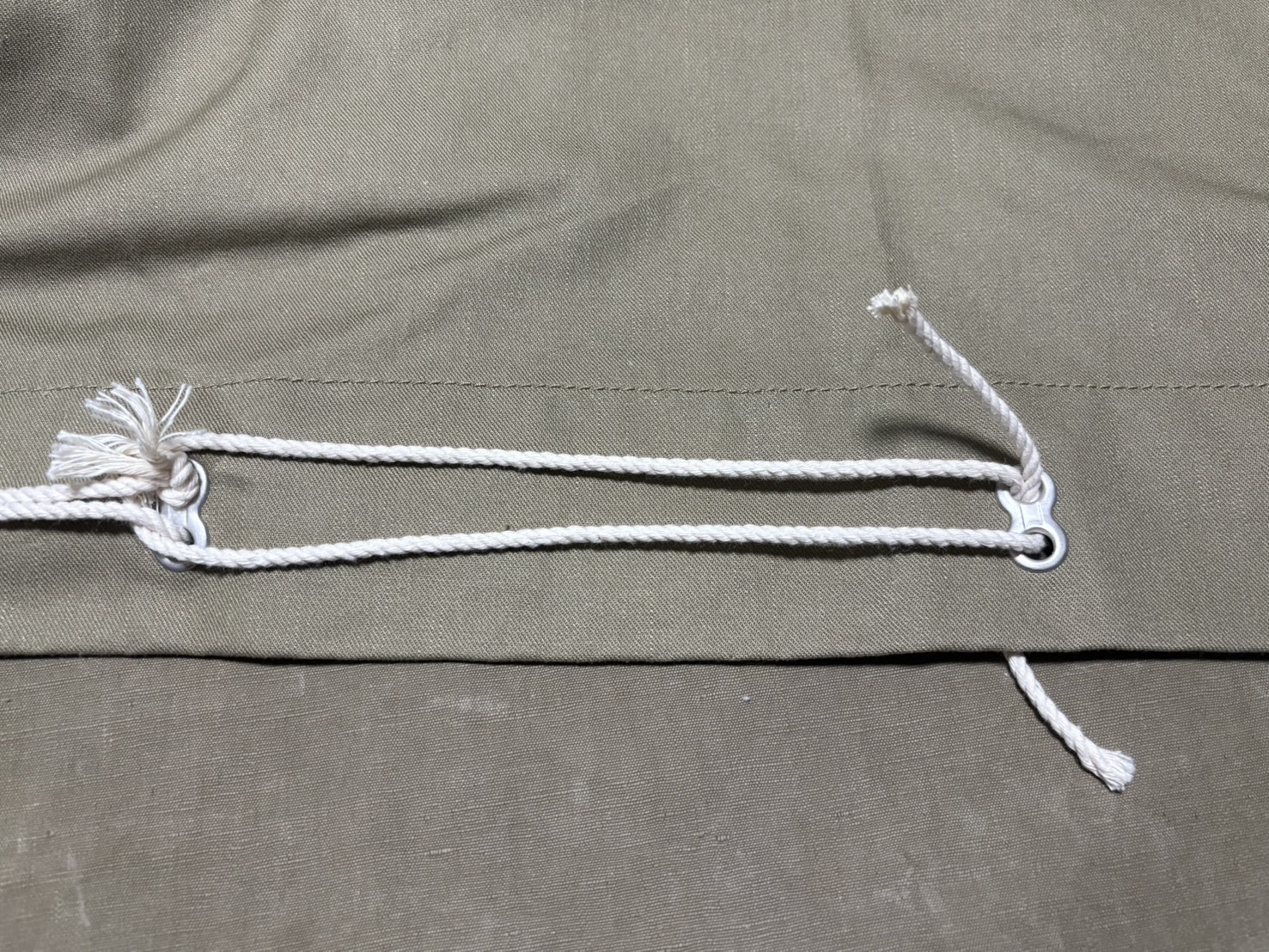

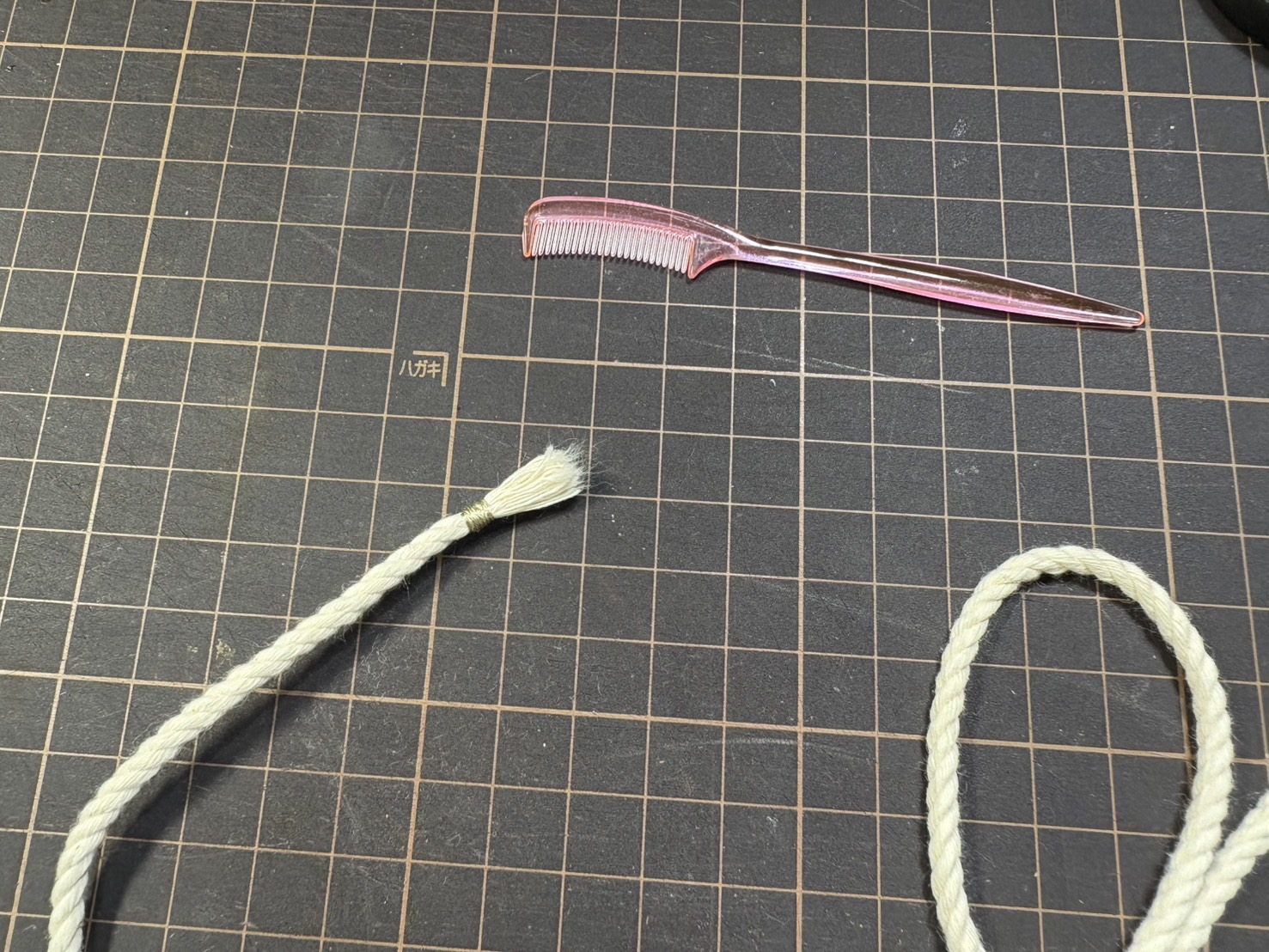

張綱の長さは2,050mmで、片方が房になっており、もう片方はループになっています。

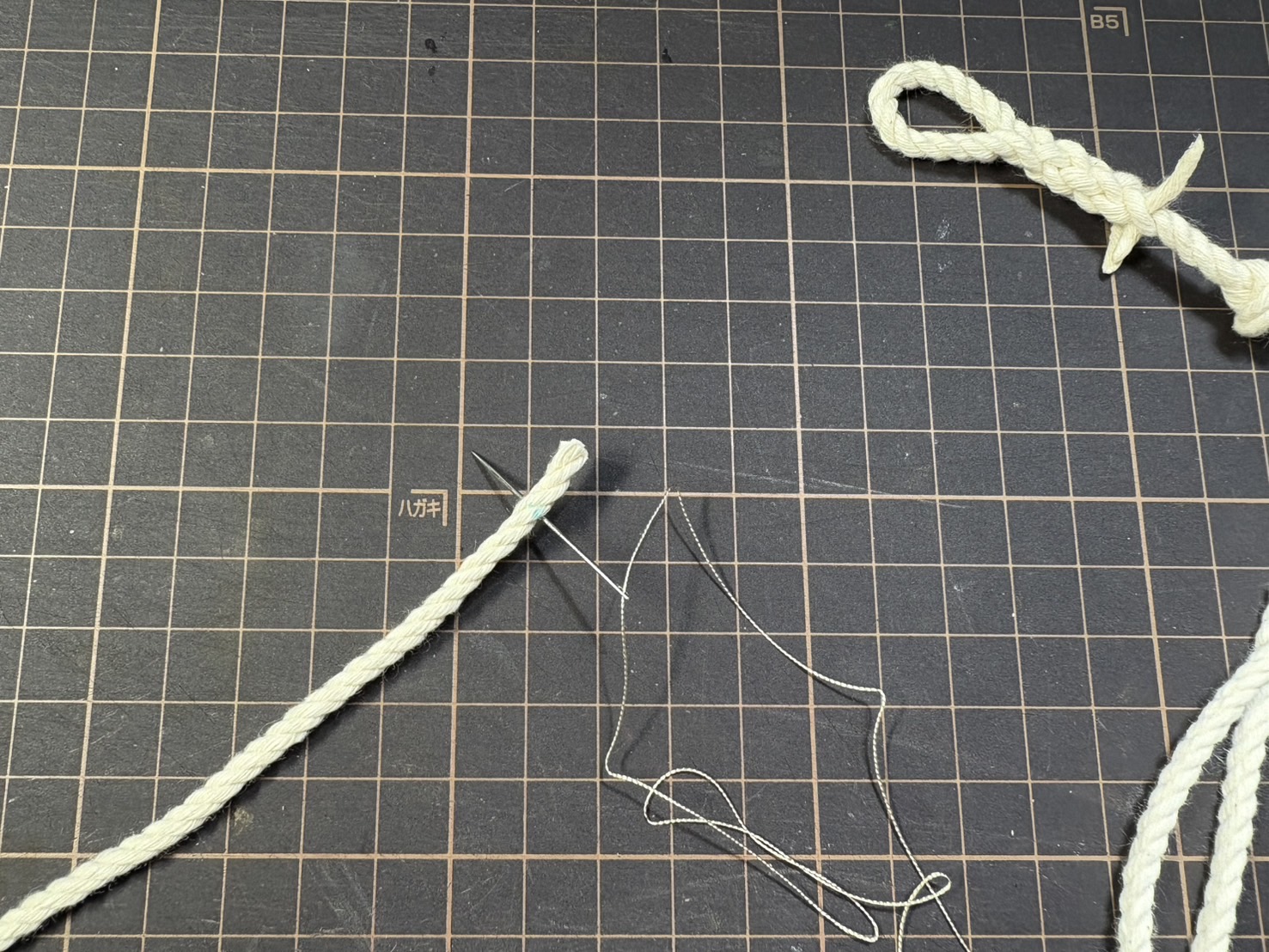

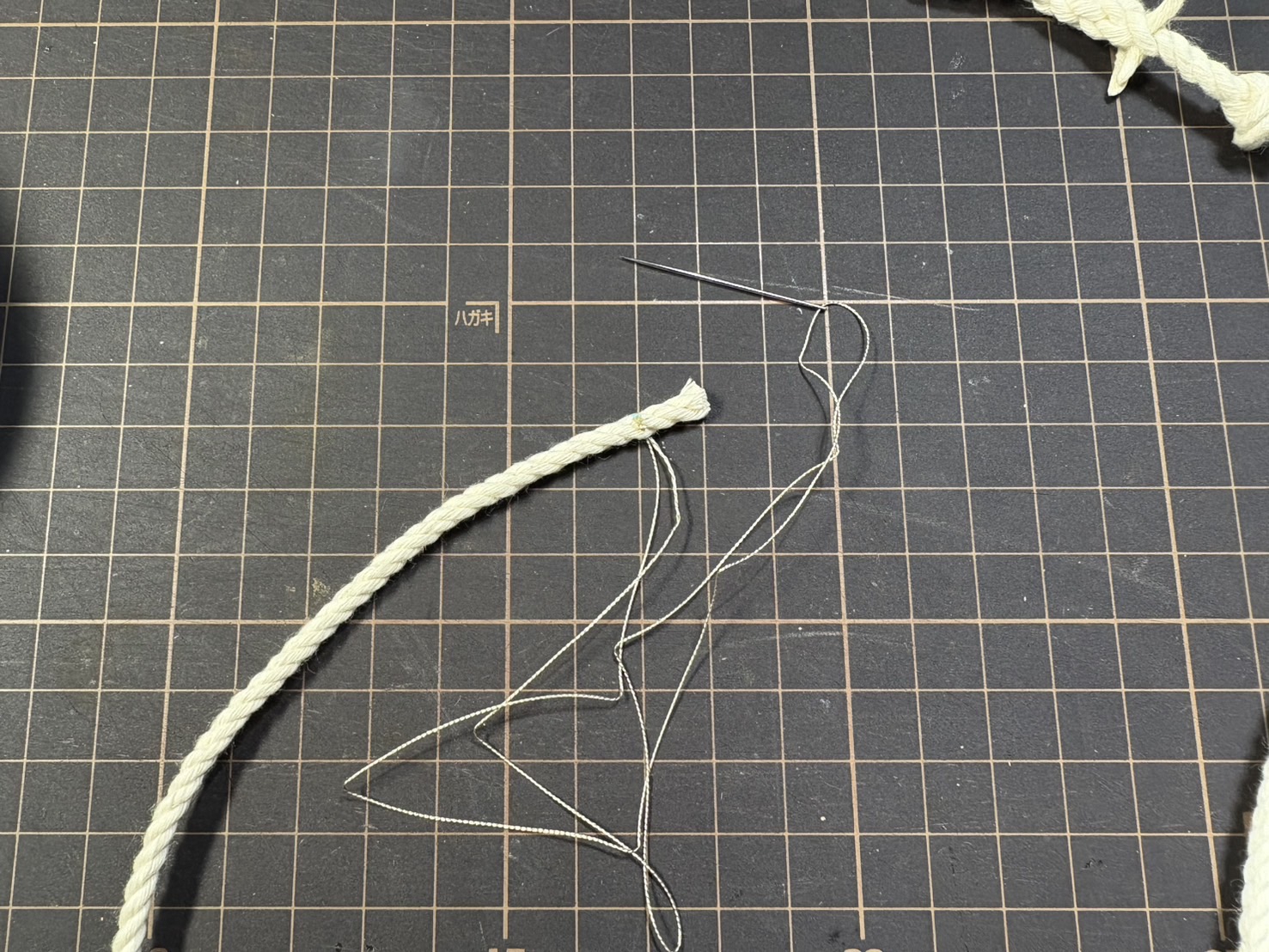

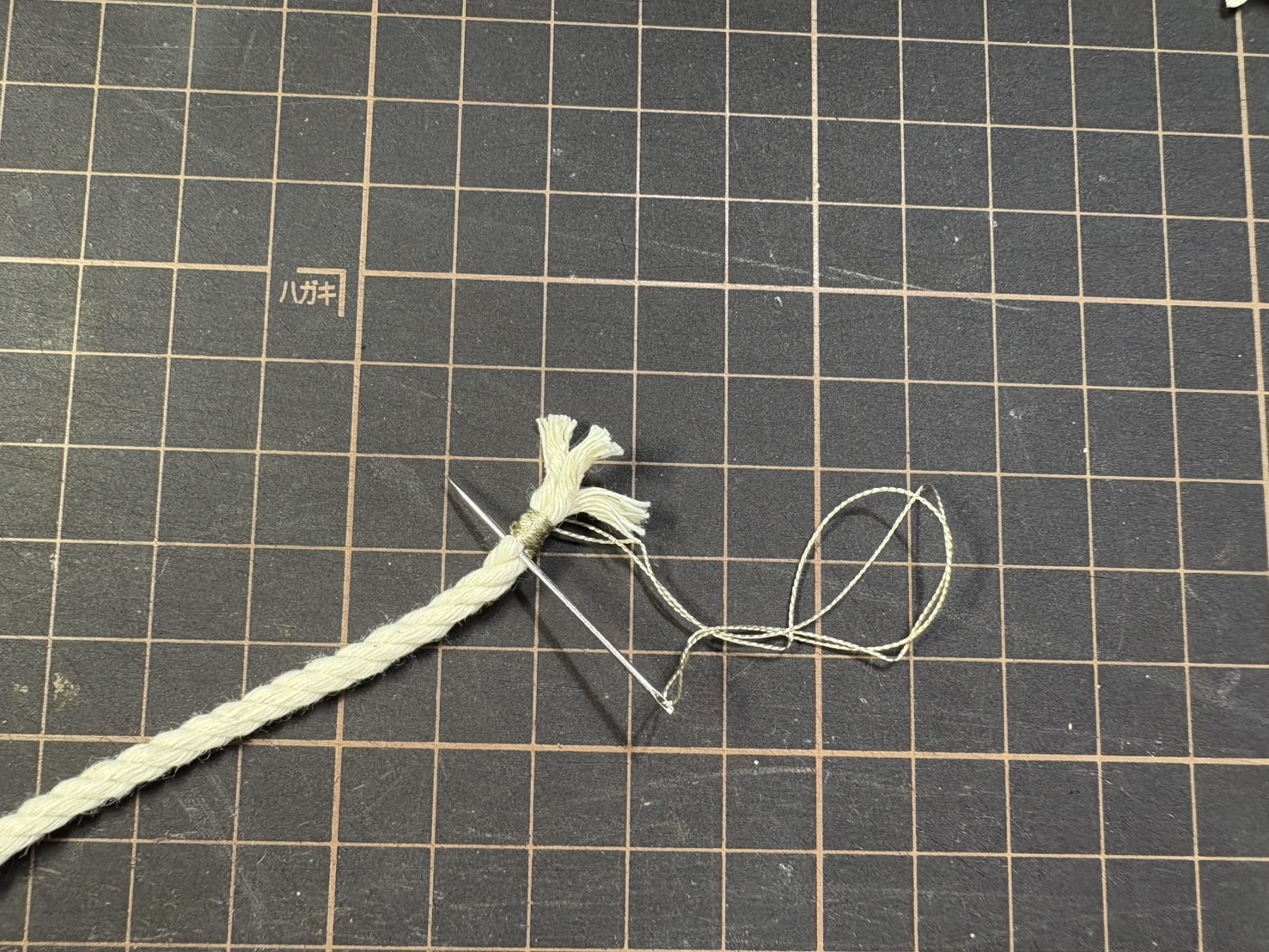

房の方は以下のように作ります。手縫い糸でぐるぐる巻きにして、玉止めをして固定します。あとは、先端を整えるだけです。

ループの部分は、さつま編みがされているように見えたので、YouTubeでやり方を調べながら作ってみました。うまくできるようになるまで、何回か練習しています。

「さつま編み」または「アイスプライス」で検索をすると動画がたくさん出てくるので、調べてみてください。

編み終わりの部分は、房と同じように糸でぐるぐる巻きにして処理します。写真を撮り忘れたので、最初に掲載した張綱の完成写真を参照してください。

完成した張綱は、以下のように天幕に通します。張綱は固定されておらず、通してあるだけです。そのためか、実物の天幕では張綱が残っていないものがほとんどです。

頸紐

次は、天幕を雨覆として使うときの頸紐です。「携帯天幕制式及使用法」のスライド14の図Fを参照してください。頸紐の両端は、張綱と同じように房を作り、長さは1060mmにします。

以下の写真で赤丸を付けた中央部分を縫い付けて、頸紐を固定します。私の実物天幕は2つとも縫い付けられていたので、紛失防止のためにこうしてあるのだと思います。

これでS&Graf製携帯天幕の改修は完了です。

張綱のループ作りが少し厄介ですが、ロープの長さや結び方も紹介しましたので、ぜひご自身の携帯天幕で試してみてください。

脚注

- 「携帯天幕制式及使用法」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C08070626900、明治36年 陸達綴(防衛省防衛研究所) ↩︎

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c08bc47.f9c053c5.4c08bc48.f5fc37f5/?me_id=1256466&item_id=10064910&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftukurutanosimi%2Fcabinet%2F2019%2Fdc5370-s.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c08bc47.f9c053c5.4c08bc48.f5fc37f5/?me_id=1256466&item_id=10064909&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftukurutanosimi%2Fcabinet%2F2019%2Fdc5370-m.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)