帝国陸軍兵士の最も基本になる軍装として、歩兵の装備の集め方について、解説していきたいと思います。最初から、完全軍装をしようとするとかなり大変になってしまいます。そこで、何から集めると良いか優先順位を付けながら、数回に分けて紹介をしていきたいと思います。

この中級編では、予算の都合により初級編で割愛した装備を紹介していきます。中級編まで揃えれば、日本陸軍歩兵の基本形がほぼ完成します。このレベルを着こなすことができれば、どこからどう見ても精強な日本兵です。

昭五式水筒

日本陸軍の下士官兵が使用した水筒で、当時の文書には「新式水筒」と記載されていたりします。九四式水筒と呼ばれることもありますが、九四式というのは俗称だそうです。昭五式水筒は、釣紐(つりひも)の違いで、伊号、呂号、波号の3種類があります。口栓(こうせん)には木栓・コルク栓・ゴム栓など複数の種類がありますが、当時は手元にある在庫を使用していたようで、製造年代や釣紐の仕様に関係なく、さまざまな組み合わせの例が確認できます。レプリカは、HIKISHOPとS&Grafから伊号が販売されています。

私はHIKISHOP製を持っていますが、多少ディテールアップ改造を加えています。簡単な工作でできるのでやってみてください。

- 水筒筒(すいとうづつ)の色がやや明るすぎるように見えるため、プラモデル用の塗料を調色して再塗装(タミヤアクリルのレッドブラウンとフラットブラウンを混ぜたと記憶している)

- 口栓を止める口締革(くちしめかわ)が安物の合皮だったため、端切れの革を使って作り直し

- 釣紐に記名布を付けて記名(記名は釘のようなもので水筒筒を引っかいて塗装はがして書いてあるものもある)

昭五式水筒は、ヤフオク!で実物もよく見かけます。4,000~6,000円くらいで落札できると思いますので、値段はレプリカとほぼ変わりません。ただし、BB弾が当たると凹んでしまうので、サバイバルゲームではレプリカを使用しましょう。

他にも細長く徳利の形をした旧式水筒というものがあるのですが、私の知る限り水筒本体のレプリカはなく実物しか流通していないと思います。珍しいため、価格も昭五式より高いです。私は祖父の使用していた旧型水筒を持っていますが、保管状態が悪かったためキャンバス製の釣紐が金具の錆でちぎれてしまっています。水筒筒(すいとうつつ)も塗装が剝がれていますが史料として持っています。

なお、実物の水筒コレクションについては、こちらの記事をご参照ください。

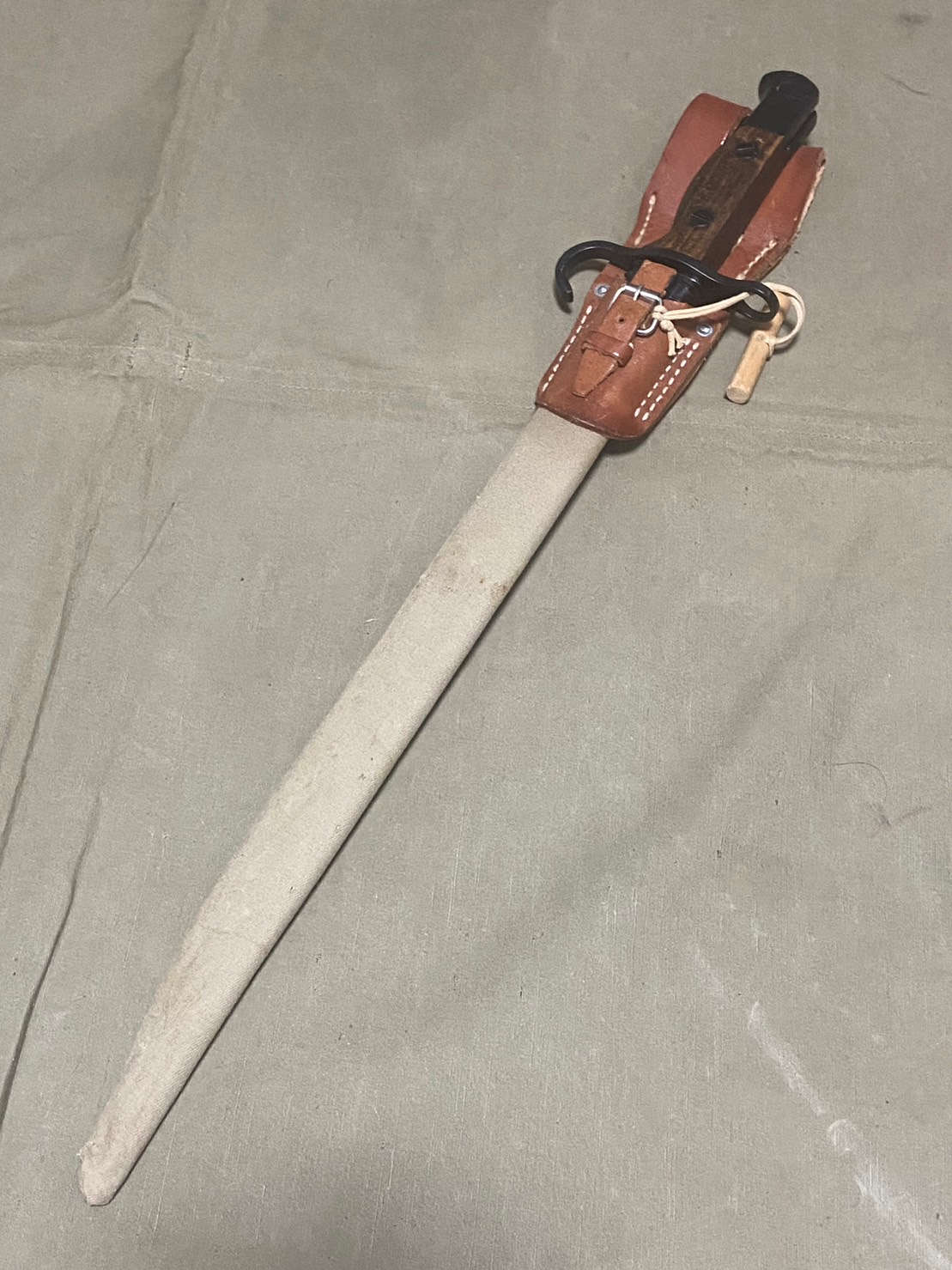

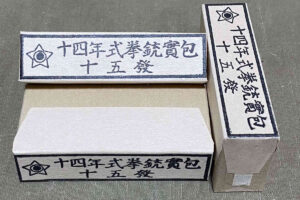

三十年式銃剣

憲兵、騎兵、輜重兵などの帯刀本分者以外のほぼ全ての下士官兵が持っていた兵器。三十年式銃剣のレプリカは、ウインドラス、S&Grafなどがあります。

銃剣はウインドラス製が入手しやすいものの、形状の正確さに欠けるとして評判はあまり良くありません。特に鞘の先端の形が独特で気になりますが、鞘覆いを被せてしまえば目立ちにくくなります。とはいえ、私は結局サンダーで形状を整え、鞘を再塗装して使用しています。

S&Graf製は正確な形状をしていると人気ですが、長らく品切れ中です。そのため、たまにヤフオク!に出品されるとかなり高額で取引されます。

この他、ゴム製刀身のレプリカを作っている個人業者さんもいらっしゃいます。HIKISHOP製の鞘と一緒に使っても良いかもしれません。

実物の銃剣は、日本では銃刀法に触れるため刀身を6cm以下にカットして取引されています。刀身をカットした実物銃剣を身に着けて激しい動きをすると、中身がないために鞘が折れたり凹んだりしますので、気を付けてください。そもそも、刀身をカットしてあるとはいえ本物の武器であることに変わりはありませんので、携帯していると摘発される可能性がゼロではない点は注意してください。そのため、所持するのはレプリカをお勧めします。

弾薬盒

歩兵の弾薬盒は、前盒が2つ、後盒が1つの計3つ装着します。いくつかバリエーションがあり、形状が角ばっている前期型、形状が丸みを帯びている後期型、ゴム引き布でできた南方用などがあります。まずは角ばっている前期型が汎用性が高いと思います。また、後盒の右側には油缶というものを取り付けますので、これもあった方が再現度が高くなります。

弾薬盒のレプリカは、HIKISHOP製とS&Graf製が比較的入手しやすいですが、形状の正確さではHIKISHOP製が優れています。一方、S&Graf製は学校教練用とされるタイプを再現したもので、実物の標準仕様とは異なる部分があります。レプリカの弾薬盒についてはこちらの記事を参考にしてください。

因みに、騎兵銃には騎兵弾薬盒という少し形状の異なるものを身に付けます。

階級章

軍衣が折襟式になった九八式以降は、階級章を襟に付けるようになりました。昭和13年(1938年)の制式当時は、通称「座布団」と呼ばれる厚みがあって手の込んだ作りの階級章を使用していましたが、昭和17年(1942年)に資源節約のため織出という生地でできたものに仕様1が変わります。そして昭和18年(1943年)には、階級を示す星がそれまでは襟章の中央に配置されていたものが、身体の中心線の方に寄せられました。同時に、二等兵から大将まで同じ大きさの階級章であったものが、下士官以上は階級に応じて順にサイズが大きくなります。階級章の変遷や取り付け位置は非常に複雑ですので、詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

難しいことをいろいろ書きましたが、南方など補給の難しかったところでは古いものを使い続けたようですので、大東亜戦争後半で座布団を付けていてもおかしくはありません。また、古参の兵士は、敢えて古いタイプの座布団を好んだといいますので、下士官の軍装をする場合は座布団の階級章が映えると思います。

階級章は、織出は中田商店やHIKISHOP、座布団は野狸さんや古鷹屋さんで入手できます。

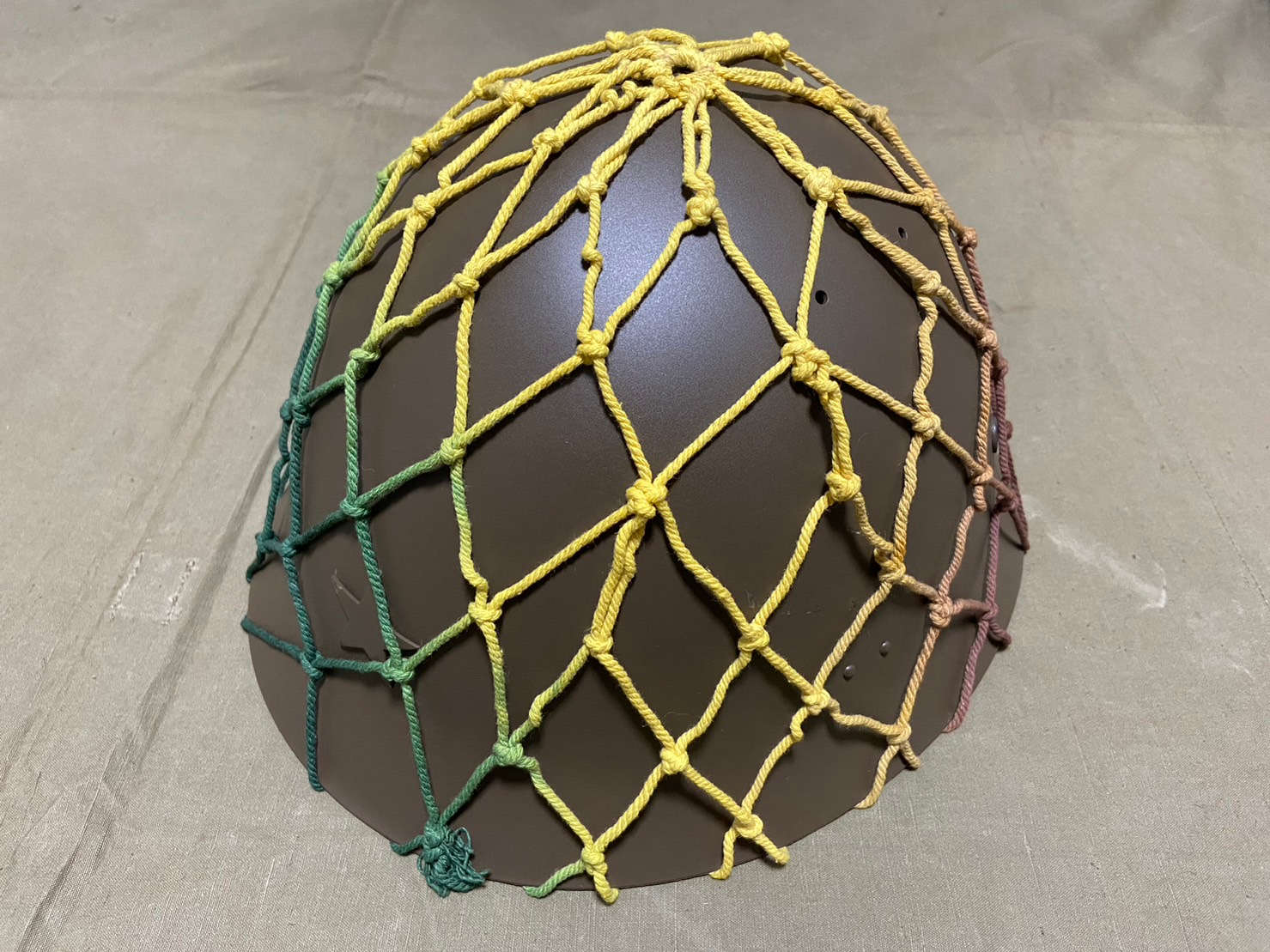

九〇式鉄帽

日本軍が使用していたヘルメットを九〇式鉄帽といいます。昭和5年(1930年)の制式当時は兵器区分に分類されていたため九〇式鉄兜と呼ばれていましたが、昭和7年(1930年)に被服区分に移行になって名称も九〇式鉄帽に変更2になりました。当時の手記には「鉄兜」という記載例も多くみられますので、どちらの呼称もあったようです。鉄帽は陸軍でも海軍でも使用されており、額のマークが星の物が陸軍用です。

鉄帽は、実物、実物の再生品、レプリカの3種類があります。

実物は、ヤフオク!などで流通していますが、帽体だけでなく内装までついた状態の良いものは5万円以上したりします。また知ってか知らずか、民間用鉄帽を九〇式鉄帽として出品している人もいるので注意しましょう。民間用鉄帽の相場は1,000円~2,000円くらいです。形状を見てもまだ判断ができない方でも、本物の九〇式の相場より安いのに誰も入札していなかったら、民間用だと思って間違いないと思います。

実物の再生品は、中田商店が実物の帽体を再塗装してレプリカの内装をつけて販売していました。現在は中田商店では入手できませんが、時折ヤフオク!に出品されます。また、HIKISHOPでレプリカの内装を販売しているため、実物の帽体を入手して自分で再生するというのもありだと思います。

レプリカは、HIKISHOPで購入するのがよいと思います。HIKISHOPの商品はPKミリタリアさんでも扱っているので、そちらからの購入でも良いと思います。九〇式鉄帽には、鉄帽覆というカバーや偽装網を被せたりします。HIKISHOPの場合は、鉄帽覆と偽装網がセットになったものが20,000円くらいで売っています。より再現度の高い鉄帽覆と偽装網が欲しい場合は、野狸製のものがお奨めです。

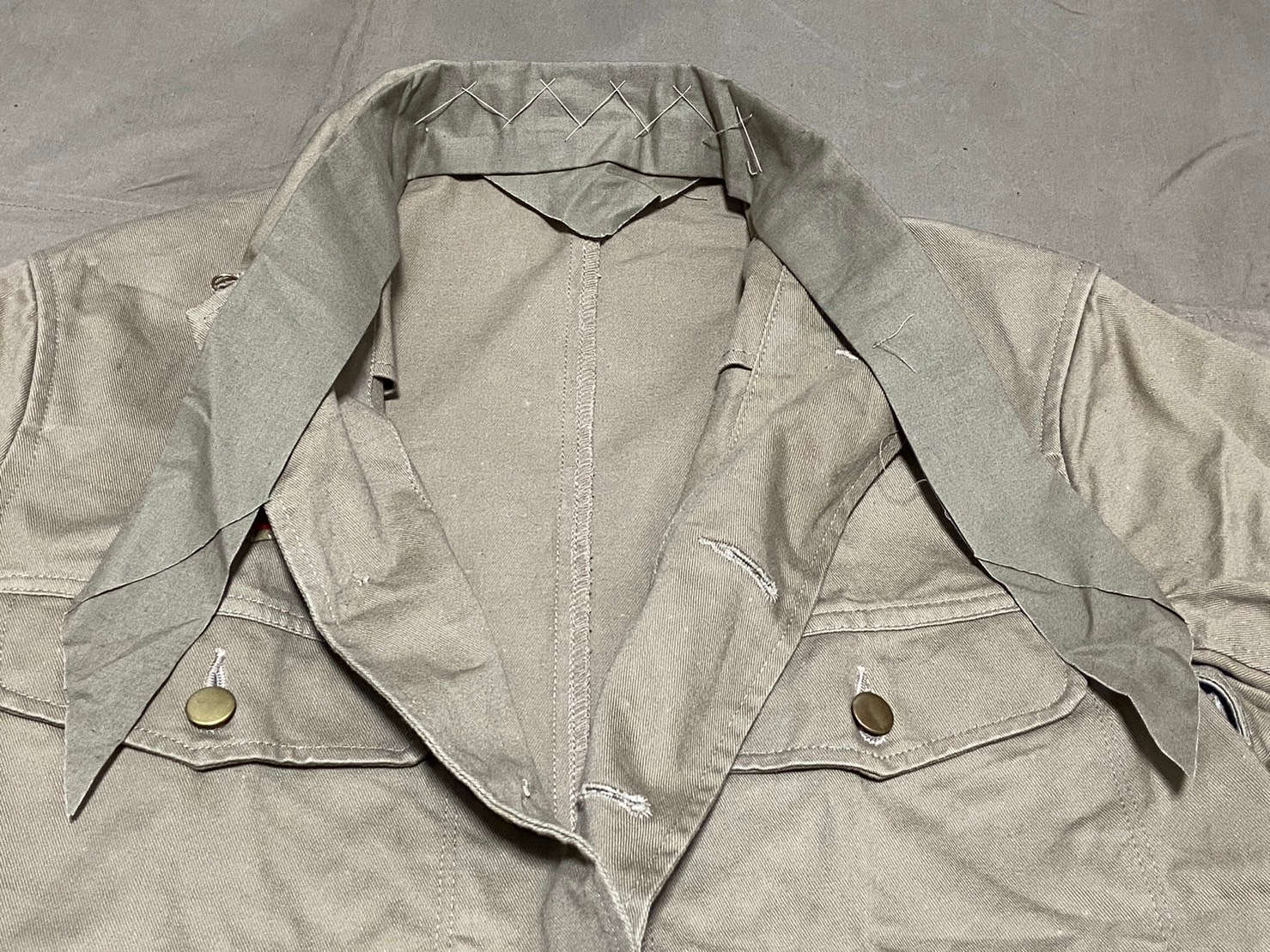

襟布

襟布とは、軍衣の襟の部分が汚れるのを防ぐため、縫い付けておく布のことです。軍衣は頻繁に洗うことはできないので、襟布だけ外して洗濯をしたりします。陸軍給与令等にも記載されている制式の被服で、下士官兵には支給されていました。

大正10年(1921年)に制定3の襟布は、底辺が約2尺7寸(102.3cm)等辺が約1尺7寸(64.4cm)の二等辺三角形の白キャラコでした。「適当に折り畳んで適当に露出させて襟の下に使うように」とあります。昭和5年(1930年)の制式規定4では、材料が「布」とだけ記載され、サイズは底辺が816mm、等辺が515mmの二等辺三角形に変わっています。恐らくこの頃から白色ではなく、カーキ色の襟布も支給され始めたと考えられます。そのため、昭五式軍衣には白、九八式軍衣にはカーキ色の襟布が似合うと思います。襦袢はあくまで軍衣の下に着るシャツですので、防暑襦袢には襟布をつけません。

襟布に関しては、適切なサイズの白色かカーキ色の布を襟の部分に縫い付けるだけですので、手軽にできるディテールアップだといえます。実物と言われるものなどがヤフオク!等に出ていたりしますが、私はユザワヤや手芸センタートーカイなどで買った布を折って付けたら十分と思います。というのも、実物は様々な業者で何千・何万枚という単位で量産されて部隊に支給されており、色味やサイズのバラツキなどもかなりあったと想像されるからです。

襟布がないと、いかにも初心者に見えるので付けた方が断然良いのです。ただし、軍衣を着てしまえば細かいサイズや付け方は外からわかりません。ですので、気軽に作って取り付けてみましょう。私も洗濯のたびに縫ったりするのは面倒なので、ボタン式にしています。実際に古参兵などは、軍衣にボタンを取り付けて将校用のカラーを使用したりしていたようです。

軍手

現在、日本のホームセンターなどで売っている軍手の起源は、日本陸海軍の兵士が使用していた手袋です。軍手は作業専用というわけではなく、防寒具としても着用されていました。当時の軍手は綿製ですので、できれば綿100%のかすかに黄色がかっている生成りのものにしましょう。

ただし、現代の軍手には手首部分にカラフルな色のゴムが織り込まれていますが、これは当時のものにはありません。ゴムの目立たないものを探すか、ゴムのついた縁を内側に折り曲げて縫い付けて隠しましょう。ホームセンターよりAmazonなどで探した方が、希望の形のものが見つけやすそうでした。

昭五式編上靴

いわゆる軍靴ですが、正直これを探すのが一番難しいかもしれません。私がよくご紹介している中田商店、HIKISHOP、S&Graf等では昭五式編上靴は扱っていません。ヤフオク!で実物以外にも海外製のレプリカがたまに出ていますが、自分で購入したことはないのでお奨めできるか微妙です。以前、古鷹屋さんが非常に素晴らしいレプリカを出されましたが、現在は欠品で入手できません。稀にヤフオク!等に出ることもありますが法外な値段が付いたりします。

昭五式編上靴は、実は現代の日本で履くには非常に使いにくい靴です。編上靴には、裏に鉄鋲が打ってあるタイプと、何も打ってないただの革になっているタイプがあります。鉄鋲のある方はしっかりとした滑り止めがついているので歩兵などが使用しました。鉄鋲の靴で鉄板の上を歩くと滑ってしまうので、無鋲の方は戦車兵、自動車部隊などで使用5されました。それで、これらの靴でアスファルトやコンクリートの上を歩くと、滑ったりしてめちゃくちゃ歩きにくいです。特に無鋲の方は、まったく滑り止めがないので、つるつる滑ってまるで歩けませんでした。そのため、無鋲タイプは自分でゴム底を貼って改造している方もいらっしゃるようです。私は、無鋲タイプは使いにくくて仕方なかったため、手放してしまいました。

それで私はどうしているかというと、屋外フィールドで土の上を歩く場合は鉄鋲タイプのレプリカを、屋内フィールドでアスファルトやコンクリートの上を歩く場合は編上靴に似ている革靴を代用しています。2013年頃はABCマートに編上靴によく似た靴が売っていたそうなのですが、私が軍装を始めた頃には既になく、色々な靴屋をめぐって少しでも似ている靴を買ってきました。

まとめ

| 装備名 | 入手方法 | 概算価格 |

|---|---|---|

| 昭五式水筒 | HIKISHOP、S&Graf、ヤフオク!(実物) | 4,000~6,000円 |

| 三十年式銃剣 | ウインドラス、S&Graf、HIKISHOP(鞘のみ)、ヤフオク!(実物) | 20,000円~ |

| 弾薬盒 | HIKISHOP、S&Graf | 20,000円 |

| 階級章 | 中田商店、HIKISHOP、野狸、古鷹屋 | 3,000~4,000円 |

| 九〇式鉄帽 | HIKISHOP、ヤフオク!(実物) | 17,000~80,000円 |

| 襟布 | HIKISHOP、キャラコ布を買ってきて自作 | 1,000円 |

| 軍手 | Amazonで適切なものを探す | 500円 |

| 昭五式編上靴 | レプリカを探す、よく似た代用靴を探す | 10,000~20,000円 |

| 合計 | 55,500~151,500円 |

脚注

- 「陸軍被服品仕様聚 下巻/第2編 軍用被服諸材料/第5款 雑品」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C14010285000、陸軍被服品仕様集 下巻 昭和17.10(防衛省防衛研究所) ↩︎

- 「鉄兜外6点器材の取扱方変更に関する件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C01007529900、自昭和7年1月~至昭和8年12月 「來翰綴(陸普) 第1部」(防衛省防衛研究所) ↩︎

- 「下士以下襟布の制式及用法の件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C02030982700、永存書類甲輯第1類 大正10年(防衛省防衛研究所) ↩︎

- 「被服、装具の制式規定の件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C01001143600、永存書類甲輯第1類 昭和5年(防衛省防衛研究所) ↩︎

- 「陸軍服制第5條に依る服制並装具の制式中改正の件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C01001561600、永存書類甲輯 第1類 昭和13年(防衛省防衛研究所)には「戦車隊、重砲兵隊(輓馬編成のものを除く)、気球隊、自動車部隊、鉄道隊、飛行隊、飛行学校、自動車学校に在りては無鋲」とある ↩︎