日本陸軍兵士の軍装を行う上で必須となる被服の一つに、略帽が挙げられます。特に、大東亜戦争期に入ると軍帽は戦場から姿を消し、兵士たちは略帽を着用するようになります。

日本軍の略帽は、普段屋外などで被るのはもちろんのこと、鉄帽を被る際にも中帽として鉄帽の下に着用します。略帽は軍衣袴に次いで必須のアイテムと言えるでしょう。

この略帽が制定される過程で、様々な形状の略式戦闘帽が試作され、実際に外地の部隊で試用されました。また、略帽が制式化された後も、戦況の悪化によって布地が羅紗から混紡、木綿へと変化するなど、細かいバリエーションがあります。

日本軍では、新しい装備が制定されたとしても古い在庫があればそちらから支給をしていきます。そのため、装備の時代考証にこだわるならば、初期の装備を持っていれば幅広い年代の軍装に対応できる可能性が高くなります。例えば、初期型の略帽を持っていれば、1940年頃の中国戦線でも、1944年頃の南方戦線でも違和感はありませんが、後期型の略帽の略帽だと、1940年の中国戦線の軍装をするには不都合があるわけです。古参兵の中には、敢えて古い制式の装備を使い続けることでベテランであることをアピールしていたという話も聞きますので、古い装備を身に着けていることは悪いことではありません。

なお、略帽には下士官兵用の官給品と将校用の私物があります。この記事では、下士官兵用の官給略帽について紹介していきます。

略帽の入手

実物の略帽を入手するのであれは、ヤフオク!等で探すのがよいと思います。ただ、あまり状態の良いものは流通していないようです。特に、略帽は汗などで汚れますし、羅紗ですので虫食いにも遭いやすいです。

Amazonで検索しても日本軍の略帽が出てきますが、あれは見るからに酷いですので全くお勧めはしません。色も形状もおかしいですし、何より帽垂布(ぼうたれぬの)が直接縫い付けられているのはいただけません。

略帽は、中田商店、HIKISHOP、S&Grafなどでも取り扱っていますが、私は古鷹屋さんや野狸さんなどの個人業者さんのレプリカをお勧めします。一つずつ手作りですので値段は2倍くらいしますが、材質やシルエットが秀逸です。特に、略帽は頭に被るものですので目立ちます。良い略帽を被ると引き締まり、全体的にその方の軍装も再現度が高く見えます。安物買いの銭失いではありませんが、略帽に関しては最初から良いものを手にされることをお勧めします。

最近は、中国の業者などが勝手に、日本の個人業者が作っている高品質なレプリカの模倣品を作って安価に販売したり、彼らの商品だと偽ってeBay等で販売したりする事例が増えているようです。そういう模倣品はクオリティも低いですし、何より、手間暇をかけて開発して販売している方々が事業を継続できなくなってしまうと、今後低レベルなレプリカしか入手できなくなってしまいます。ぜひ、正しいルートで正しい商品を購入するようにしましょう。

初期型略帽(古鷹屋製)

昭和12年(1937年)頃を想定された初期型の略帽です。初期型は汎用的に使えますので、大東亜戦争期全般の軍装に合います。

古鷹屋さんの商品はヤフオク!から購入が可能です。

後期型略帽(野狸製)

後期型の略帽が再現されています。古鷹屋製の初期型と比較するとシルエットが異なっているのがわかります。

野狸さんは後期型以外にも、初期型や試製略帽など様々な型を商品化されています。

こちらは私が初めて購入したで、屋外でかなり使い込みました。なかなか良い雰囲気になってきていて気に入っています。

野狸さんの商品はヤフオク!から購入が可能です。

(因みに、野狸さんはいくつかの通り名があり、桜井さんや鬼塚堂さんと呼んでいる方もいます。)

帽垂布

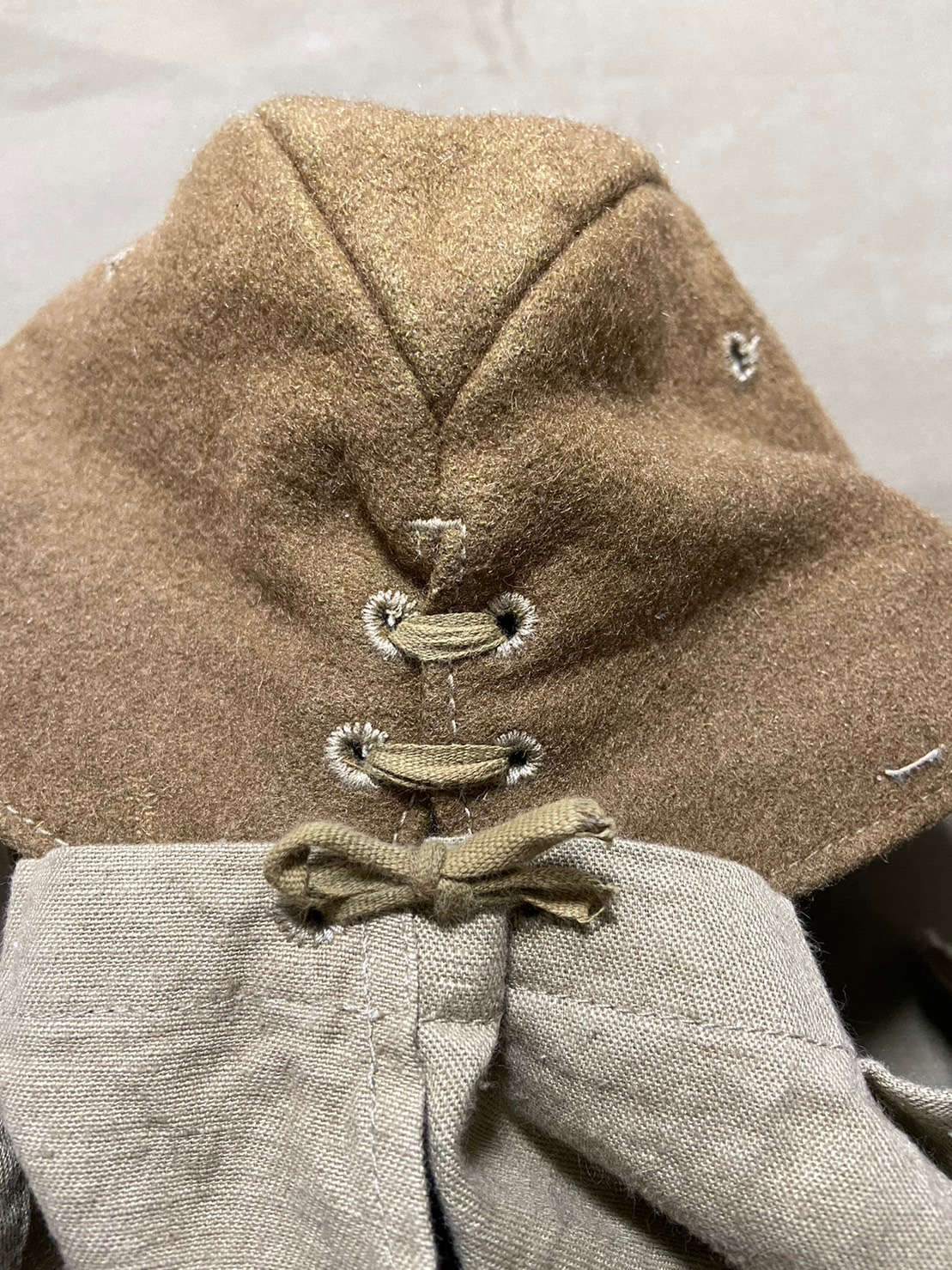

帽垂布(ぼうたれぬの)の装着方法です。

- 略帽の後ろにあるサイズ調節の紐を解く。

- 帽垂布の中央に空いている2つの穴に、サイズ調整の紐を通す。

- サイズ調整の紐を結びなおす。

- 片側2個ずつ、垂布留の糸があるので、帽垂布のコハゼを差し込む

実際には、垂布留の糸にコハゼを差し込むだけだと、少し動き回ると外れてしまいます。そのため、糸で軽く縫いつけておくとよいと思います。

略帽の手入れ

略帽は頭に被るものですので、屋外で着用をして走り回るとどうしても汗だくになり、汗染み等もできてしまいます。

しかし、本体は羅紗製で革もあちこちに使われていますのでおいそれと洗濯するわけにもいきません。

私の自己流ではありますが、手入れの方法をご紹介します。

縁革の手入れ

縁革(へりかわ)は、略帽の内側をぐるっと囲っている革です。着用しているとここに汗が溜まりますので、タオル等できちんと拭き取りましょう。また、使用の前後にはよく皮革用のオイルを塗布し、革が固くなってしまうのを防いでください。

汗染みの拭き取り

よく汗をかく人だと、目庇(まびさし)の根本あたりに汗染みができたり、塩が付いたりします。これは、よく絞ったタオル等でふき取りをしましょう。

略帽がどうしても臭うとき(1)

略帽を使い込むうちに、どうしても独特の臭気を放ち始めるときがあります。そんな時はまず、略帽の内張りを外して洗濯します。古鷹屋さんや野狸さんの略帽であれば、内張は数か所で止められており、その糸を切れば外すことができます。内張は洗濯可能なので、外して洗いましょう。

略帽がどうしても臭うとき(2)

更にどうしようもない場合は、スチームを当てるという手があります。高温の蒸気が帽子にこびりついている臭いの分子を掴んで蒸発してくれます。ただし、そのせいで部屋中に臭いの分子が広がって大変なことになるため、しっかり換気をしながらやりましょう。

ガーメントスチーマーという道具を持っていると非常に重宝します。私は、皺になってしまった軍衣袴や巻脚絆を伸ばすのにも使っています。

ただし注意が必要で、高温の蒸気を縁革や顎紐に当てると革が縮んでしまいますので、細心の注意を払って行いましょう。